O. MERCERON et S. WEBER

Hôpital Cochin, Paris

Les myocardites aiguës représentent une entité

anatomoclinique très anciennement reconnue mais dont les contours,

tant épidémiologiques que cliniques, restent

flous.

Cette atteinte inflammatoire aiguë du myocarde a suscité

récemment un net regain d’intérêt car deux nouveaux instruments

diagnostiques ont permis de mieux la détecter et de mieux

l’affirmer. Il s’agit, d’une part, de la généralisation des dosages

de troponine permettant de détecter des dégâts cellulaires

myocardiques a minima et, d'autre part, de l'IRM, permettant, par

une analyse in vivo relativement précise de la structure

myocardique, d’en établir le diagnostic.

Quelques rappels

Le mécanisme intime des myocardites est encore imparfaitement connu et vraisemblablement multiple. Certaines myocardites, que nous n’évoquerons pas ici, représentent la localisation myocardique d’une pathologie inflammatoire ou auto-immune systémique telles la plupart des connectivites et la sarcoïdose, ou peuvent être de cause toxique (les anthracyclines, par exemple). Dans la majorité des cas cependant, le facteur déclenchant du processus inflammatoire est vraisemblablement d’origine infectieuse, le plus souvent viral, mais parfois réactionnel à une atteinte bactérienne ; après tout, n’oublions pas que l’atteinte cardiaque aiguë du rhumatisme articulaire streptococcique comporte, en sus de l’atteinte de l’endocarde valvulaire et du péricarde, une myocardite…

Particularités histopathologiques

Les lésions histologiques associent inflammation et destruction cellulaire myocardique : ce processus peut concerner l’ensemble du myocarde (myocardite aiguë diffuse) ou, pour des raisons encore mystérieuses, prédominer au niveau d’un segment myocardique, avec une prédilection pour la paroi latérale.

La proportion d’inflammation et de nécrose cellulaire est variable d’un patient à l’autre et, de surcroît, variable dans le temps chez le même patient. De ce fait, le « largage » de troponine peut être important, ou à l’inverse minime, voire même absent dans 20 à 30 % des cas si le prélèvement a été fait à une période inflammatoire et non cytolytique.

Fait fondamental, la distribution transmurale des lésions histologiques est homogène avec peut-être même une prédilection pour le sous-épicarde ; les dégâts tissulaires myocardiques d’origine ischémique prédominent au sous-endocarde. En tout cas, ils ne sont jamais limités au sous-épicarde et concernent toujours un territoire précis de distribution d’une artère coronaire.

Résultats IRM

Ces particularités « histopathologiques » rendent compte des résultats de l’IRM cardiaque qui est devenue un élément clef du diagnostic. L’IRM dans les myocardites, comme dans la pathologie ischémique, comprend le ciné-IRM petit axe, grand axe et 4 cavités, qui permet l’analyse de la cinétique segmentaire, et des séquences de perfusion précoces et tardives d’un contraste paramagnétique : le gadolinium, dont l’intensité de fixation myocardique témoigne de l’atteinte cellulaire.

Les lésions dans la myocardite aiguë sont situées dans le sous-épicarde et, préférentiellement, dans la paroi latérale et inférieure du VG, sans correspondance avec un territoire vasculaire coronaire précis. À un stade subaigu, les lésions ont tendance à s’étendre vers la profondeur du myocarde pour devenir transmurales. Le ciné-IRM peut montrer des altérations de la cinétique segmentaire dans les régions les plus touchées et un épanchement péricardique est présent dans 20 à 30 % des cas.

Évolution

L’évolution lésionnelle, et donc l’évolution clinique, sont

variables et en fait peu prévisibles lors de la prise en charge

initiale. Toutes les possibilités sont décrites entre les deux

extrêmes :

• l’évolution rapide vers une destruction myocardique avec

effondrement de la fonction gauche et décès,

• dans les formes où l’inflammation l’emporte sur la nécrose,

restitution ad integrum.

Cette restitution ad integrum peut paradoxalement s’observer chez des patients dont le tableau clinique initial a été particulièrement dramatique, pouvant nécessiter l’assistance circulatoire temporaire d’autant plus justifiée qu’un retour complet à la normale est toujours possible.

Nous n’envisagerons pas ici la recherche de l’atteinte myocardique d’une connectivite, ni la recherche chez un patient porteur d’une cardiomyopathie dilatée, d’un possible tableau initial de myocardite aiguë s’avérant rétrospectivement responsable de l’évolution vers l’insuffisance cardiaque chronique. Nous nous concentrerons sur les trois tableaux cliniques pouvant justifier d’une admission dans une unité de soins intensifs cardiologiques.

Le tableau clinique évoque un infarctus

Le patient est hospitalisé pour une douleur thoracique

constrictive d’apparition brutale, dont les caractéristiques sont

indiscernables de celles d’un syndrome coronaire aigu habituel ; il

existe, bien sûr,

parfois un syndrome pseudo-grippal prémonitoire, mais parfois

seulement !

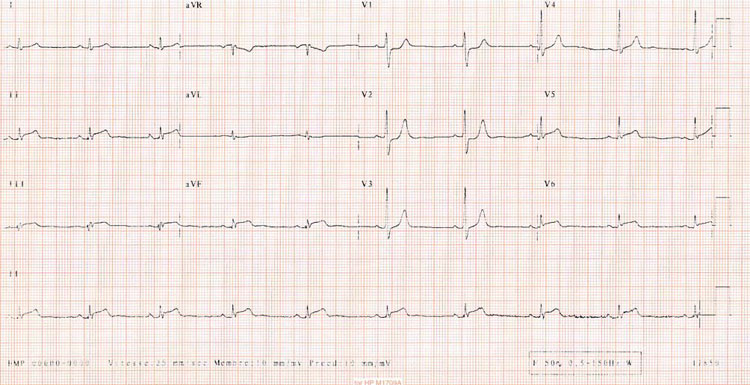

L’électrocardiogramme est parfois celui d’un infarctus

transmural classique avec sus-décalage de ST et onde Q (figure 1) ;

la topographie électrocardiographique ne correspondant cependant

pas à un

L’électrocardiogramme est parfois celui d’un infarctus

transmural classique avec sus-décalage de ST et onde Q (figure 1) ;

la topographie électrocardiographique ne correspondant cependant

pas à un

territoire coronaire habituel. Le plus souvent cependant,

l’électrocardiogramme est plutôt celui d’un infarctus non

transmural, sans onde Q. Les taux sanguins de troponine sont élevés

dans 70 à 80 % des cas. Un taux normal n’élimine donc pas le

diagnostic.

Figure 1. ECG d’un infarctus transmural classique avec

sus-décalage de ST et onde Q.

Un taux normal de troponine n’élimine pas le diagnostic de myocardite.

L’échographie cardiaque retrouve souvent un trouble de

cinétique segmentaire, soit diffus, soit dans cette forme

pseudo-infarctoïde, le plus souvent localisée, volontiers à la

paroi latérale. Quoi qu’il en soit, l’ensemble de ces éléments

amène à la réalisation urgente d’une coronarographie qui s’avèrera

normale.

L’échographie cardiaque retrouve souvent un trouble de

cinétique segmentaire, soit diffus, soit dans cette forme

pseudo-infarctoïde, le plus souvent localisée, volontiers à la

paroi latérale. Quoi qu’il en soit, l’ensemble de ces éléments

amène à la réalisation urgente d’une coronarographie qui s’avèrera

normale.

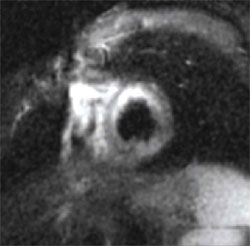

L’IRM permet d’affirmer le diagnostic de myocardite aiguë

par opposition à un infarctus à coronaires saines (d’origine

vasospastique, par exemple) en objectivant des lésions de type

inflammatoire, fixant le gadolinium au temps tardif et dont la

topographie est, élément fondamental, en règle générale

sous-épicardique (figures 2 A, Bet C).

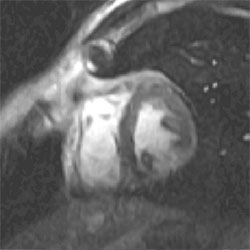

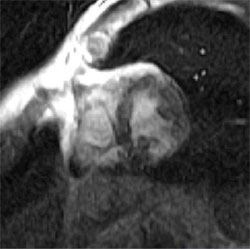

L’IRM permet d’affirmer le diagnostic de myocardite aiguë

par opposition à un infarctus à coronaires saines (d’origine

vasospastique, par exemple) en objectivant des lésions de type

inflammatoire, fixant le gadolinium au temps tardif et dont la

topographie est, élément fondamental, en règle générale

sous-épicardique (figures 2 A, Bet C).

Figure 2A. Séquence T2 (œdème).

Figure 2B. Séquence 2 minutes

après injection de gadolinium.

Figure 2C. Séquence 10 minutes

après injection de gadolinium

(rehaussement tardif).

Le tableau clinique peut être celui d’une péricardite aiguë

Dans ce cas, le syndrome pseudo-grippal est généralement marqué et un frottement est présent dans environ la moitié des cas.

L’électrocardiogramme

est le plus souvent celui d’une péricardite aiguë.

L’électrocardiogramme

est le plus souvent celui d’une péricardite aiguë.

À

l’échographie, il existe un épanchement liquidien dans un peu

plus de la moitié des cas et parfois un trouble associé de la

cinétique ventriculaire gauche, diffus ou segmentaire. La fonction

gauche peut cependant être strictement normale à l’échographie.

À

l’échographie, il existe un épanchement liquidien dans un peu

plus de la moitié des cas et parfois un trouble associé de la

cinétique ventriculaire gauche, diffus ou segmentaire. La fonction

gauche peut cependant être strictement normale à l’échographie.

L’élévation des taux sanguins de troponine évoque

généralement le diagnostic de myopéricardite plutôt que de

péricardite aiguë bénigne simple. Dans cette forme, les marqueurs

biologiques d’inflammation sont le plus souvent positifs.

L’élévation des taux sanguins de troponine évoque

généralement le diagnostic de myopéricardite plutôt que de

péricardite aiguë bénigne simple. Dans cette forme, les marqueurs

biologiques d’inflammation sont le plus souvent positifs.

L’IRM confirme le diagnostic.

L’IRM confirme le diagnostic.

En pratique, avant la généralisation des dosages de troponine, le diagnostic de myopéricardite n’était évoqué que dans les formes les plus graves avec altération franche de la cinétique ventriculaire gauche. Une partie des cas que nous diagnostiquions comme péricardite aiguë bénigne étaient donc en fait des myopéricardites.

Le tableau clinique peut-être une insuffisance cardiaque aiguë grave

Parfois, en climat fébrile et inflammatoire, parfois de façon

isolée, le patient est hospitalisé pour une insuffisance cardiaque

aiguë dont le tableau initial est parfois très grave sous forme

d’un œdème aigu pulmonaire, voire gravissime sous forme d’un choc

cardiogénique. Le tableau clinique est sans spécificité, si ce

n’est l’absence le plus souvent d’antécédent notable, l’existence

d’un tableau pseudo-grippal, et surtout la brutalité d’installation

de la symptomatologie. L’électrocardiogramme est peu spécifique,

retrouvant des troubles généralement diffus de repolarisation,

parfois des troubles du rythme, parfois des troubles conductifs

infra-

hissiens.

À

l’échographie, dans cette forme, il existe le plus souvent une

hypokinésie diffuse sévère, s’accompagnant parfois d’un début de

dilatation du ventricule gauche lorsque l’instauration aura été

progressive,ou parfois, dans les formes les plus graves, sans

augmentation notable des dimensions de la cavité ventriculaire.

À

l’échographie, dans cette forme, il existe le plus souvent une

hypokinésie diffuse sévère, s’accompagnant parfois d’un début de

dilatation du ventricule gauche lorsque l’instauration aura été

progressive,ou parfois, dans les formes les plus graves, sans

augmentation notable des dimensions de la cavité ventriculaire.

Les marqueurs inflammatoires sont généralement élevés de

même que, dans la grande majorité des cas, les taux sanguins de

troponine.

Les marqueurs inflammatoires sont généralement élevés de

même que, dans la grande majorité des cas, les taux sanguins de

troponine.

L’indication

d’une coronarographie dépendra du contexte, et de l’existence

ou non d’un réel doute sur un

L’indication

d’une coronarographie dépendra du contexte, et de l’existence

ou non d’un réel doute sur un

diagnostic différentiel possible d’insuffisance cardiaque aiguë

ischémique.

L’IRM, si le malade est en état de la « supporter »,

retrouve un aspect inflammatoire sévère et diffus ; c’est dans ces

formes graves et diffuses que la biopsie endomyocardique garde

encore certaines indications.

L’IRM, si le malade est en état de la « supporter »,

retrouve un aspect inflammatoire sévère et diffus ; c’est dans ces

formes graves et diffuses que la biopsie endomyocardique garde

encore certaines indications.

Quelles Thérapeutiques proposer ?

Le traitement est fonctiondu tableau clinique

Dans cette forme, diffuse et sévère, les implications

thérapeutiques sont claires :

Dans cette forme, diffuse et sévère, les implications

thérapeutiques sont claires :

• traitement symptomatique de l’insuffisance cardiaque aiguë et de

ses éventuelles complications rythmiques ;

• les indications dans les formes les plus graves d’une assistance

circulatoire temporaire sont larges ; il s’agit souvent de patients

jeunes sans comorbidité et dont le pronostic à moyen terme peut

être excellent, l’évolution vers une récupération quasi complète de

la fonction ventriculaire une fois passée la période inflammatoire

étant très probable. Notons que les diverses thérapeutiques

anti-inflammatoires et immuno-

suppressives n’ont jamais pu démontrer, en essai contrôlé, une

réelle efficacité.

Forme clinique focale d’allure infarctoïde

Dans ce cas, la preuve du diagnostic de myocardite aiguë focale est importante à maints égards. Tout d’abord, il permet d’éliminer le diagnostic d’infarctus à coronaires saines, dont le bilan étiologique et les implications thérapeutiques sont profondément différents.

La prise en charge comporte le traitement de la douleur par des analgésiques, mais en étant relativement économe en matière d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et même d’aspirine, qui seraient susceptibles, selon certaines données expérimentales, d’aggraver les dégâts myocardiques. Lorsqu’il existe une altération même modérée de la fonction ventriculaire gauche, les IEC sont indiqués. Les bêtabloquants trouvent leur indication lorsque l’atteinte myocardique se complique d’une hyperexcitabilité ventriculaire.

Ces patients nécessitent de surcroît une surveillance à court et moyen termes de la fonction ventriculaire gauche. Les données de la littérature restent assez incertaines en matière d’histoire naturelle de ces myocardites aiguës d’allure initialement bénignes ; il est très vraisemblable que la grande majorité d’entre elles guérissent sans séquelles ; certaines détériorations retardées de la fonction ventriculaire gauche semblent néanmoins possibles, méritant donc une surveillance échographique renouvelée à échéance par exemple de 3 mois, 6 mois puis annuelle pendant 2 ou 3 ans.

Péricardite aiguë

Transformer un diagnostic de péricardite aiguë en celui de myopéricardite aiguë comporte les mêmes conséquences en matière d’indication éventuelle d’IEC et de bêtabloquants et en termes de surveillance ultérieure de la fonction ventriculaire gauche pour une forme clinique focale.