Certains patients intriguent suffisamment les médecins, pour que leur pathologie suscitent les investigations de générations de chercheurs. Il en est ainsi d’hommes célèbres, comme Henri de Toulouse Lautrec ou de Georges Couthon dont les infirmités ont donné lieu à de multiples thèses. Il en est ainsi également de patients connus uniquement pour leurs affections mystérieuses comme Joseph Merrick, communément appelé Elephant Man ou pour Chang et Eng Bunker, les frères siamois les plus médiatisés de l’histoire.

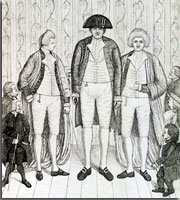

Le gigantisme est l’une de ces pathologies. L’un des cas les plus décrit est celui de Charles Byrne, un irlandais né en 1761 qui défraya la chronique à la fin du 18ème siècle en exhibant ses 7 pieds 7 pouces (2,31 mètres) dans les foires. Jusqu’à sa mort, à l’âge de 22 ans, les causes de sa croissance ininterrompue demeurèrent indéterminées même si une origine familiale pouvait être soupçonnée sur la notion de 2 cas identiques chez des jumeaux qui lui auraient été apparentés (comme le montre une gravure d’époque de John Kay reproduite ici dans laquelle le patient apparaît au centre).

Un dossier exhumé à 3 reprises

Sa brève célébrité conduisit le prestigieux chirurgien écossais John Hunter à acquérir son squelette pour 500 livres sterling lequel demeura durant plus de 100 ans dans un musée londonien portant son nom.

En 1909, un neurochirurgien de Boston qui laissa lui aussi un nom en médecine, Harvey Cushing, se souvint du géant irlandais et demanda à examiner son crâne. Il mit en évidence un élargissement de la selle turcique et attribua donc sa pathologie à un adénome hypophysaire développé avant la fusion épiphysaire.

On en resta là jusqu’aux années 80 du siècle dernier, au cours des quelles le Lancet publia une étude radiologique confirmant l’absence de fusion épiphysaire des os du poignet du géant irlandais lors de sa mort à 22 ans.

Quand la génétique s’en mêle

Cependant au début du 21ème siècle une découverte génétique allait faire renaître l’intérêt pour notre géant. Plusieurs équipes associant endocrinologues et généticiens ont en effet décrit des formes familiales d’adénomes hypophysaires liées à une mutation du gène AIP (pour aryl hydrocarbon receptor interacting protein).

|

Pour boucler la boucle, il restait à rechercher si le géant irlandais du 18ème siècle souffrait de la même maladie génétique et si il n’était pas apparenté aux 4 familles actuelles.

Des recherches de la mutation AIP ont donc été effectuées sur de nombreux membres de ces 4 familles irlandaises et sur deux dents prélevées sur le crâne conservé dans le musée londonien. De ces travaux complexes, il ressort que dans tous ces cas, la même anomalie génique est en cause et que la mutation originelle serait survenue il y a environ 1 500 ans chez un ancêtre commun. Notre géant irlandais était donc atteint (probablement comme les deux jumeaux présentés comme de sa famille dans la gravure de John Kay) d’un gigantisme familial du à un adénome sécrétant de l’hormone de croissance lui-même lié à une mutation sur le gène AIP, la maladie étant probablement à transmission dominante à pénétrance variable. CQFD.

Illustration : Charles Byrne entouré de deux jumeaux géants (gravure de John Kay, National Portrait Gallery, Londres)

Dr Nicolas Chabert