Paris, le mardi 12 juin 2012 – Si 2011 a été l’année du renforcement de la sécurité et du contrôle des médicaments, 2012 pourrait bien être celle des dispositifs médicaux implantables (DMI). Le scénario est assez semblable à celui qui s’était joué l’année dernière : alors que plusieurs scandales ont mis en évidence les très grandes failles du contrôle des DMI, sociétés savantes et représentants des pouvoirs publics s’attèlent désormais activement à l’élaboration de recommandations afin de faire évoluer cet état de fait. Cependant, l’atmosphère est moins polémique que celle qui avait entouré les travaux dédiés aux défauts de la pharmacovigilance.

A quand une AMM pour les DMI ?

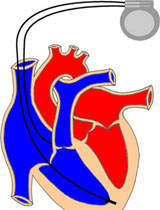

C’est donc dans un climat plutôt apaisé que la mission d’information sénatoriale sur les DMI et les interventions à visée esthétique a rendu un premier bilan des auditions qu’elle mène sur le sujet depuis le début de l’année, tandis que parallèlement, l’Académie nationale de chirurgie tenait une séance spécialement dédiée à ce sujet. Les deux instances ont tout d’abord déploré le manque de contrôle de ces dispositifs en amont de leur commercialisation. « Alors qu’ils ont souvent un impact comparable à celui des médicaments, ces produits de santé ne sont guère plus encadrés que les jouets ou les aspirateurs » a ainsi commenté abruptement la commission du Sénat. Cette dernière a notamment visé la trop grande liberté accordée aux fabricants dans le choix de leurs organismes de certification. « Un effort général de transparence et d’harmonisation des pratiques est indispensable. Il est urgent de préciser le rôle de ces organismes et de renforcer les moyens mis à la disposition des autorités nationales pour assurer le contrôle effectif de leur activité » ont insisté les membres de la mission, présidée par Chantal Jouanno (UMP), qui doit rendre public son rapport définitif au mois de juillet. De même, le professeur Jean-Michel Dubernard, qui présidait la séance de l’Académie de chirurgie consacrée aux DM a regretté qu’il « n’existe pas d’autorisation de mise sur le marché (AMM) des DM et donc pas d’examen préalable systématique de l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM) des dossiers évalués par la Commission nationale d’évaluation des dispositions médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) ». Cette instance sise au sein de la Haute autorité de Santé (HAS) a pour objectif de se prononcer sur la pertinence d’un remboursement par l’Assurance maladie des DM pour lesquels les fabricants en ont fait la demande. Cependant, le dossier d’évaluation sur lequel elle se base n’est en réalité qu’une analyse comparative avec d'autres techniques déjà existantes.

Entre 200 000 et 600 000 dispositifs médicaux !

Autre point sur lequel tant les sénateurs que l’Académie de chirurgie ont insisté : la traçabilité. Aujourd’hui, il existerait entre 200 000 à 600 000 dispositifs médicaux : une fourchette très large qui témoigne du manque de connaissance des autorités responsables en la matière. Ces dispositifs sont en outre très divers : « Il faut savoir que la liste des dispositifs médicaux de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris comporte 91 400 produits répartis en 4 000 classes dont 70 % sont implantables » indique à titre d’exemple l’Académie de chirurgie. Pour apporter un meilleur éclairage sur les DM existants et améliorer la traçabilité, l’élaboration d’une nouvelle classification et de registres bien établis apparaît donc cruciale.

On le sait, en matière de renforcement de la traçabilité, le rôle des pharmaciens hospitaliers pourrait être primordial.

Aurélie Haroche