Paris, le mercredi 11 juillet 2012 – Le 14 juin dernier, journée dédiée au don du sang partout dans le monde, le ministre de la Santé, Marisol Touraine s’est prononcée en faveur de la levée de l’interdiction faite aux homosexuels masculins de pouvoir eux aussi donner leur sang. Le ministre a cependant souligné que devait initialement être menée une réflexion scientifique pour déterminer les conditions dans lesquelles pourrait s’opérer la fin de cette restriction introduite en 1983. En dépit des déclarations de Marisol Touraine, il n’est pas certain qu’à l’issue de cette « réflexion », pour peu qu’elle puisse s’extraire de certains supposés idéologiques, il en soit réellement fini de cette interdiction. Le ministre ne serait d’ailleurs pas le premier à être contraint de se dédire sur le sujet : on se souvient en effet comment des déclarations proches (bien que moins catégoriques et moins remarquées) de Roselyne Bachelot à la fin 2007 n’avaient finalement jamais été suivies d’effet face à la réticence des experts.

Deux fois rien, ça ne fait pas grand-chose

Depuis, l’annonce de Marisol Touraine, les commentaires plutôt hostiles à une telle évolution ont de fait été très nombreux. Dans la presse ont ainsi tout d’abord été rappelés de nombreux chiffres confirmant le plus lourd tribu payé aujourd’hui encore par les homosexuels à l’épidémie de VIH/Sida que les hétérosexuels. Il a ainsi été souligné que la séroprévalence du VIH est 65 fois plus importante chez les hommes homosexuels que chez les hommes hétérosexuels, tandis que l’incidence annuelle de l’infection par le VIH s’élève à 1 % chez les homosexuels contre 0,017 % chez les hétérosexuels. Il a également été mis en avant que parmi les vingt-huit donneurs réguliers de sang étant devenus séropositifs au cours des trois dernières années, la moitié a été infectée lors d’un rapport homosexuel. Cependant, face à l’ensemble de ces données chiffrées, les partisans d’une levée de l’interdiction (et les pays qui se sont déjà inscrits dans cette voie) mettent en avant la grande efficacité des tests d’amplification des acides nucléiques (TAN) mis en œuvre aujourd’hui. En 2006, alors que déjà bruissait une polémique semblable, le président de l’Institut national de veille sanitaire (InVS) de l’époque, Gilles Brücker avait ainsi calculé qu’avec les méthodes de contrôle actuelles, si l’interdiction était levée, le « risque d’avoir un échantillon contaminé dans la filière de la transfusion » serait doublé, soit un risque demeurant très faible puisqu’il est actuellement d’un don contaminé pour 2,6 millions de dons.

A vouloir éviter une « discrimination », on en risque d’autres

Très limité, ce risque doit-il pour autant être pris ? L’association de lutte contre le Sida, Aides, dont la voix s’est démarquée de plusieurs autres organisations proches des homosexuels, semble en réponse à cette question inviter à la plus grande prudence. Nous évoquions ainsi dans ces colonnes comment l’ancien président de l’organisation, Christian Saout était allé jusqu’à inviter les responsables politiques et associatifs à imaginer les conséquences (notamment en matière de discrimination des homosexuels) si « quelqu’un se révélait contaminé après un don du sang positif donné par un gay ».

Présupposés idéologiques

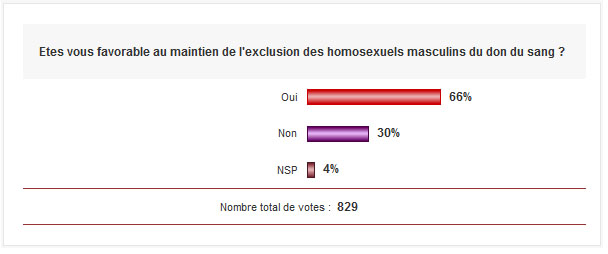

Il est probable que nombre de professionnels de santé adhèrent à ce discours et reprennent à leur compte l’ensemble des éléments chiffrés plutôt en défaveur de la fin des restrictions imposées aux homosexuels. Ainsi, un sondage réalisé sur notre site du 20 juin au 10 juillet auprès de 829 professionnels de santé internautes révèle qu’une large majorité d’entre eux, 66 % demeurent favorable au maintien de l’exclusion des homosexuels masculins du don du sang, tandis qu’ils sont moins d’un tiers (30 %) à défendre la levée de l’interdiction. Ces résultats confirment que pour les professionnels de santé, le contexte épidémiologique actuel (en matière de VIH, mais aussi de VHB et de VHC) justifie de faire perdurer des restrictions, qui ne sauraient être considérées comme une mesure discriminatoire, mais comme une disposition de sécurité.

Un autre argument, moins explicité, plaide peut être également pour le maintien de l'interdiction dans l'esprit des praticiens : le fait que la multiplication des partenaires, fréquente parmi les homosexuels masculins, puisse favoriser l'émergence d'agents infectieux jusqu'ici inconnus, comme cela a été le cas à la fin des années 70 à New-York ou à San-Francisco.

On notera cependant, que cette opposition des professionnels de

santé à la levée de l'interdiction est moins marquée qu’il y a six

ans. A l’époque, lors d’un sondage identiquement libellé mené par

le Jim, 80 % des professionnels de santé s’étaient déclarés en

faveur du maintien de l’exclusion des homosexuels du don du sang.

En l’absence d’innovations technologiques majeures contribuant à

renforcer la sécurité des échantillons sanguins face aux risques

infectieux et en l’absence également d’évolutions très

significatives de l’épidémie (elle pourrait même être en

progression chez les homosexuels), la diminution du nombre de

professionnels favorables à la persistance de l’interdiction

rappelle une nouvelle fois les nombreux attendus idéologiques, et

non pas uniquement scientifiques, qui sous-tendent cette question.

Chez les béotiens comme chez les spécialistes.

Aurélie Haroche