Paris, le samedi 16 novembre 2013 – Souvent, côtoyer la misère vous rend peu affable envers les puissances supérieures. Difficile de continuer à croire en un Seigneur quand faute de pouvoir offrir des soins à tous on doit faire le tri entre les agonisants, quand la mort happe indifféremment enfants, mères et combattants, quand les cris de souffrance restent la seule litanie perceptible. Ce rejet de Dieu, cette révolte contre celui qui paraît laisser faire n’a jamais été le réflexe du Dr Pascal Greletty-Bosviel. « Ce n’est pas possible qu’il n’y ait pas un après, pour réparer les injustices de ces gens qui meurent » confiait-il au quotidien le Parisien. Comment mieux résumer l’optimisme, l’enthousiasme et certainement la part d’idéalisme qui habite depuis 82 ans le vieux baroudeur à la moustache blanche ?

Des jeunes recrues un peu déconnectées du terrain

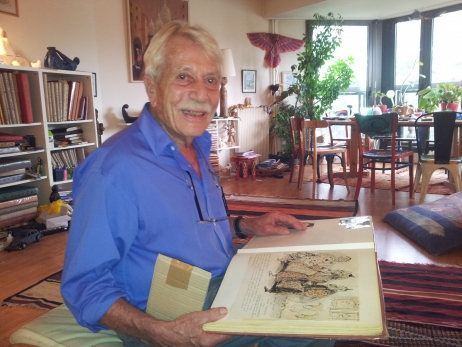

La poignée de jeunes médecins, optimistes, enthousiastes et certainement idéalistes que l’on appela affectueusement les « French Doctor » et qui fonda en 1971 « Médecins sans frontière » après avoir connu l’enfer au Biafra n’est pas longtemps restée soudée. Chacun a emprunté des chemins de traverse. Le Dr Pascal Greletty-Bosviel est celui qui est le plus longtemps demeuré fidèle à la médecine de terrain, à ce qu’il nomme parfois avec un sourire « la médecine Pataugas ». Du Yémen au Darfour (il y a quatre ans), il a sillonné la planète, pour venir épauler les victimes de guerre, de catastrophes ou tout simplement de la plus profonde pauvreté. Il était armé de son savoir, de ses petits carnets d’aquarelle où il consignait chaque soir sous forme de récits et de dessins les anecdotes du jour, mais aussi de quelques artifices pour faire rire les enfants et donner l’envie « de continuer à vivre ». Du jeune homme qu’il était et qui après deux ans à peine de médecine en cabinet (« principalement pour faire plaisir aux parents ») est parti à l’assaut du monde, il a conservé toute sa fougue et c’est avec un brin de nostalgie qu’il regrette celle de ses confrères de l’époque. Aujourd’hui, il juge en effet la médecine humanitaire quelque peu déshumanisée.

Plus belle la vie

Ce ne sont cependant pas les progrès techniques qu’il déplore. Il reconnaît qu’ils ont permis d’améliorer considérablement les soins et de faire reculer la mortalité dans nombre de missions. Il estime cependant que les statistiques et un esprit technocratique dans les décisions ont détruit la spontanéité et plus grave encore le bon sens qui présidaient au début de la médecine humanitaire. Il réprouve les stratégies mises en œuvre par les organisations mères, contre lesquelles celui qui a travaillé pour le CICR, Médecins sans frontières qu’il a cofondé ou encore Médecins du Monde s’est beaucoup heurté. Il jette également un regard sans concession sur les jeunes recrues du 21ème siècle. « Les volontaires aujourd'hui débarquent sur le terrain avec leurs ordinateurs et passent le plus clair de leur temps à écrire des rapports à destination de leurs sièges et des donateurs. Le soir, ils regardent "Plus belle la vie" sur internet. Résultat : ils ne sont plus assez en contact avec le terrain » affirme-t-il. Cette distance prise par les équipes actuelles ne serait pas sans conséquence. Pour celui qui a souvent été nommé « Docteur Pascal » par ses patients du bout du monde elle est en partie à l’origine des enlèvements et des violences plus fréquents dont sont victimes les professionnels sur place.

Trois petits tours (en terre inconnue) et puis s’en vont

Le praticien qui a parfois choisi de faire le ramadan dans les pays musulmans où il intervenait, de souper avec les guérisseurs et de s’installer au cœur des communautés regrette en outre que les interventions ne tiennent pas suffisamment compte de l’histoire culturelle des populations secourues. La réflexion est ancienne chez le Dr Greletty-Bosviel qui se souvient de sa réticence lorsque travaillant pour l’OMS en 1966 on lui avait demandé d’établir un dispensaire au Tchad. « Comme chez nous, avec des murs et des fenêtres carrées. Je savais que les nomades ne voudraient jamais aller là-dedans. J’ai dû batailler pour pouvoir faire des huttes individuelles. » Enfin, Pascal Greletty-Bosviel se fait le porteur d’une remarque que l’on entend fréquemment : la nécessité de poursuivre sur le long terme l’accompagnement des populations secourues. « On crée des besoins. On est responsables des changements qu’on opère ».

Le monde en aquarelle

Il ne faut pas imaginer derrière ces analyses, un esprit

critique ou encore moins acerbe. Il s'agit plutôt d'un nouveau

témoignage de sa passion pour l'humanitaire. Or, la nécessité de

témoigner lui est toujours apparue. De retour du Biafra, avec ses

compères French Doctor, il multipliait les interviews pour faire

état de l'horreur rencontré sur place. Aujourd'hui, à l'occasion de

son 150ème anniversaire, le CICR publie une sélection des 70 (!)

tomes d'aquarelle du Dr Pascal avec la complicité de la journaliste

Sophie Bocquillon sous le titre « Toute une vie d'humanitaire.

Cinquante ans de terrain d'un médecin carnettiste ». Des

personnages d'ailleurs surgissent des pages, brossés en quelques

traits sous la lumière des aquarelles. Il y a les suppliciés du

Biafra qui s'excusaient de déranger les praticiens, les

extraordinaires femmes du Darfour ou encore les petits orphelins

roumains qui se laissaient mourir et auxquels Pascal

Greletty-Bosviel massait les pieds pour tenter de créer un contact.

Il y a la musique qui dans nombre d'hôpitaux et d'orphelinats

apporte l'envie de vivre quand tout s'est effondré. Il y a eu la

peur au Liban au moment d'entrer dans le camp palestinien de Tell

Zataar. Il y a eu une vie d'humanitaire.

Aurélie Haroche