Pendant plus d'un siècle, l’autopsie médicale a constitué la référence absolue en matière de contrôle de la qualité de la prise en charge médicale. Au cours de ces dernières décennies, toutefois, le recours à ces autopsies médicales traditionnelles s’est fait plus rare pour diverses raisons. La mise au point récente de techniques d’autopsies virtuelles, par le biais d’un examen tomodensitométrique post-mortem (PMCT), avec reconstitution en 3 dimensions, pourrait utilement les remplacer mais se heurte à l’arrêt de la circulation après la mort et n’a donc qu’une valeur relative dans la détection des embolies pulmonaires ou des accidents cardiovasculaires qui représentent une cause majeure de mortalité dans les pays industrialisés. Couplée à une angiographie, un PMCT pourrait s’avérer très utile. Il a déjà donné de bons résultats en médecine légale, dans un contexte traumatologique mais, à ce jour, n’a été que peu employé en médecine hospitalière.

Scanner multi-barrettes puis angiographie

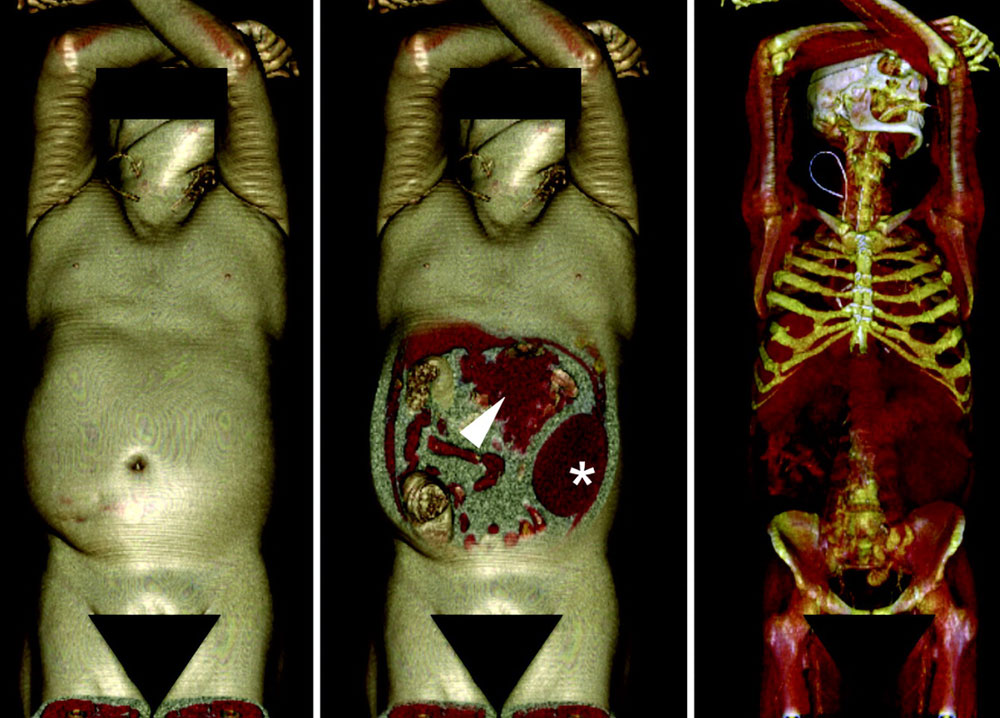

D Wichmann et ses collègues ont comparé la valeur de l’angiographie multi-phase couplée à un PMCT vs une autopsie médicale traditionnelle chez des patients décédés en milieu de soins intensifs de manière inexpliquée ou dans les 48 heures suivant une réanimation cardio- respiratoire (CPR). Leur travail a consisté en une étude prospective mono centrique, effectuée entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 dans le cadre du département de soins intensifs du Centre Médical Universitaire de Hambourg- Eppendorff (Allemagne). L’autopsie virtuelle a été réalisée dans le département de Médecine Légale, à l’aide d’un scanner multi- barrettes, d'abord sans injection, suivi d’une angiographie de la tête, du cou, du thorax, de l’abdomen et des hanches, avec des coupes plus fines à hauteur des artères coronaires. L’angiographie a été conduite selon le protocole de Grabherr, publié en 2011 dans l’International Journal of Legal Medecine. Après cannulation des vaisseaux fémoraux, elle a comporté 3 phases. Une première, artérielle, a consisté en l’injection de 1200 mL de produit de contraste, à une vitesse de 800 mL/min. La seconde, veineuse, a comporté l’injection de 1600 mL à la même vitesse. La troisième, dynamique, a tenté de générer une circulation artificielle par injection artérielle de 200mL à 500mL/min avec aspiration veineuse concomitante. Les coupes scannographiques ont été analysées par un radiologiste certifié ayant une grande expérience dans l’étude des clichés post-mortem, connaissant les données du dossier clinique et du certificat de décès du patient mais non le compte rendu de l’autopsie médicale qui était effectuée dans un second temps, l’anatomopathologiste étant lui-même ignorant des résultats de l’autopsie virtuelle. Au final, 2 médecins internistes ont repris l’ensemble des données et comparé les résultats des 2 méthodes. Les nouveaux diagnostics révélés à l’autopsie ont été classés en majeurs et en mineurs. Les nouveaux diagnostics majeurs étaient ceux qui avaient pu contribuer notablement à la mort du malade ou qui, de son vivant, auraient pu modifier les traitements et, possiblement, le pronostic vital. Les nouveaux diagnostics mineurs étaient constitués de toutes les autres découvertes autopsiques. Les diagnostics ante- mortem sans traduction radiologique ou morphologique, comme, par exemple, les désordres hydro-électrolytiques majeurs ou les diagnostics sans pertinence clinique tels que celui de kyste rénal bénin, n’ont pas été considérés dans l’analyse.

Cinquante patients décédés en réanimation

La cohorte avec double autopsie comprend 50 patients décédés en réanimation. L’âge moyen est de 70 ans (avec des extrêmes de 27 à 84 ans) ; 76 % sont des hommes. Trente et un sur 50 sont morts dans les 48 heures suivant une réanimation cardiopulmonaire et 19 de façon inexpliquée. Dans 35 des cas, le motif d’admission en service de soins intensifs avait été une pathologie médicale ou neurologique. Dans les 15 autres cas, il s’agissait d’un acte chirurgical. L’intervalle moyen entre décès et autopsie virtuelle est de 4 jours (1 à 6) ; celui avec l’autopsie médicale de 6 jours (2 à 9).

En pré mortem, les cliniciens avaient porté 368 diagnostics : 312 (93 %) ont été confirmés par l’autopsie virtuelle et 270 (80 %) par l’autopsie médicale. Deux cent cinquante-quatre nouveaux diagnostics ont été portés post mortem, dont 16 majeurs et 238 mineurs, soit un total de 590 diagnostics. Cinq cent quinze (87 %) de l’ensemble ont été identifiés par l’autopsie virtuelle. Soixante-treize d’entre eux ont été portés grâce à la seule angiographie, dont 51 liés à des maladies cardiovasculaires (au premier rang desquelles 32 sténoses coronaires). L’autopsie médicale traditionnelle a identifié, pour sa part, 474 (80 %) des 590 diagnostics.

Globalement, les 2 techniques ont permis, en post mortem, 16 nouveaux diagnostics majeurs et 238 mineurs. Parmi les 16 majeurs, 13 ont été posés par l’une et l’autre des techniques, 2 ont été le résultat de la seule autopsie virtuelle (il s’agissait d’un pneumothorax sous tension et d’une intubation de l’œsophage), 1 dernier de la seule autopsie médicale (un infarctus myocardique). Concernant les 238 nouveaux diagnostics mineurs, 140 ont été faits par l’une et l’autre technique, 48 par la seule autopsie virtuelle et 50 par l’autopsie médicale uniquement, cette dernière paraissant plus adaptée à la pathologie néoplasique.

Dans 114 observations, les diagnostics posés avaient trait à une pathologie cardiovasculaire. 110 ont été confirmés par autopsie virtuelle et 107 par méthode classique. Dans 11 cas, l’angiographie couplée au PMCT a retrouvé des "défauts de remplissage non spécifiques" qui n’ont pas été décrits lors de l’autopsie médicale.

Dans 36 cas, le ou les diagnostics portés cliniquement ont été infirmés par les données autopsiques.

De bonnes performances pour le diagnostic des atteintes cardiovasculaires notamment

Il ressort de cette étude mono centrique allemande que le couplage angiographie- PMCT améliore la possibilité de confirmer, après la mort les données établies du vivant du malade mais conduit aussi à de nouveaux diagnostics. Dans cette série, cette méthode a amené à 73 diagnostics supplémentaires, dont 51 liés à des maladies cardiovasculaires. Elle a notamment permis d’identifier 4 infarctus myocardiques qui étaient autant de nouveaux diagnostics majeurs. En matière de saignements importants, cette technique s’est révélée aussi très utile pour contribuer au diagnostic d’hémorragie et pour en préciser le site. Globalement, les 2 méthodes fournissent des résultats similaires en pathologie respiratoire et en cas d’hémorragies internes. L’autopsie médicale reste plus performante en matière de cancers et l’autopsie virtuelle d’un meilleur apport dans les lésions traumatiques ou iatrogènes.

Comparée à d’autres méthodes angiographiques, la technique multi phase de Grabherr, hautement standardisée, avec un temps dynamique, conduit à une meilleure détection des sténoses, notamment coronaires. Elle avait déjà été évaluée de façon extensive en médecine légale. Elle comporte toutefois quelques lacunes ou insuffisances. Un mélange imparfait sang-produit de contraste ou des caillots post mortem peuvent conduire à des faux diagnostics. En second lieu, elle ne semble guère appropriée en pathologie tumorale, le gain pouvant alors venir de biopsies guidées pratiquées en complément de l’angiographie-PMCT. Cette technique nécessite une logistique et des moyens considérables, avec un coût additionnel d’environ $ 300 pour la seule angiographie. Enfin, ses résultats sont très dépendants de la compétence du radiologue pour l’analyse des clichés post mortem.

Dans l’avenir, il sera nécessaire de développer des techniques avec moindre préparation, moins onéreuses et plus adaptées à la pathologie tumorale. A ce jour, cette étude confirme que, en cas de décès inexpliqué survenu en milieu de soins intensifs, le couplage angiographie- PMCT améliore considérablement le rendement de l’autopsie virtuelle par scanner.

Dr Pierre Margent