Paris, le samedi 22 novembre 2014 – Après avoir longtemps nourri l’imaginaire, des romanciers aux cinéastes en passant par les peintres ou auteurs de bande dessinée, la robotique ne relève désormais plus du fantasme. Comme le souligne Raja Chatila, directeur de l’Institut des systèmes intelligents et de robotique dans le journal du CNRS, il ne se passe désormais plus guère une journée sans que les médias ne rapportent les avancées et promesses des recherches en robotique. Le monde médical est particulièrement concerné, tant par ces travaux que par l’intérêt de la presse pour ces prouesses technologiques. Des robots d’assistance aux chirurgiens aux stimulateurs cardiaques, en passant par les prothèses ou l’assistance aux personnes vulnérables, la robotique est en effet désormais incontournable en médecine. De tels développements nourrissent nécessairement une réflexion éthique, qui doit s’intéresser aux limites de ces développements, à leur présentation au public ou encore aux rôles conférés aux robots.

Pousser les chercheurs en robotique à mener une réflexion éthique

C’est dans ce cadre que la Commission de réflexion sur l’éthique de la Recherche en sciences et technologies du numérique de l’Alliance Allistene (CERNA) a remis au début du mois de novembre un rapport au ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso, dédié à l’éthique de la recherche en robotique. Ce rapport qui s’intéresse notamment aux robots dans le contexte médical est assorti de dix-sept préconisations concernant spécifiquement la robotique et de neuf autres s’intéressant plus largement aux technologies numériques. Ces suggestions ont pour principale vocation « d’inciter les chercheurs à s’interroger sur les conséquences de leurs travaux », insiste Raja Chatila, membre du CERNA et qui a donc participé à ces réflexions.

Un robot qui me ressemble comme un frère

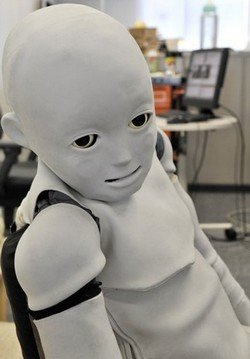

Le rapport insiste notamment sur la nécessité de bien évaluer « les programmes de perception, d’interprétation et de prise de décision et à en expliciter les limites. En particulier, les programmes qui visent à conférer une conduite morale au robot sont soumis à de telles limites ». En filigrane et très schématiquement, les auteurs du rapport pressent ainsi de s’interroger sur la nécessité de constituer des robots qui nous ressemblent, capables de susciter des émotions et avec lesquels éventuellement un « lien » affectif pourrait se créer. « Si une ressemblance quasi parfaite est visée, le chercheur doit avoir conscience que la démarche biomimétique peut brouiller la frontière entre un être vivant et un artefact. Le chercheur consultera sur ce brouillage le comité opérationnel d’éthique et de son établissement ».

Rien d’irréversible

Ces considérations (un peu surprenantes) intéressent particulièrement le champ médical où l’on assiste de plus en plus à la conception de robots destinés à l’assistance de sujets vulnérables, qu’il s’agisse de personnes âgées ou atteintes de troubles du développement ou du comportement (tel l’autisme). Plus généralement, dans le domaine de la santé, le rapport note que la robotique médicale doit répondre aux mêmes principes éthiques que l’ensemble de la médecine. Il relève par ailleurs que « dans le cas des dispositifs robotisés visant l’augmentation, le chercheur veillera à la réversibilité de celle-ci : les dispositifs doivent être amovibles, sans dommage pour la personne, autrement dit, sans que la personne perde l’usage de ses fonctions initiales ».

Aurélie Haroche