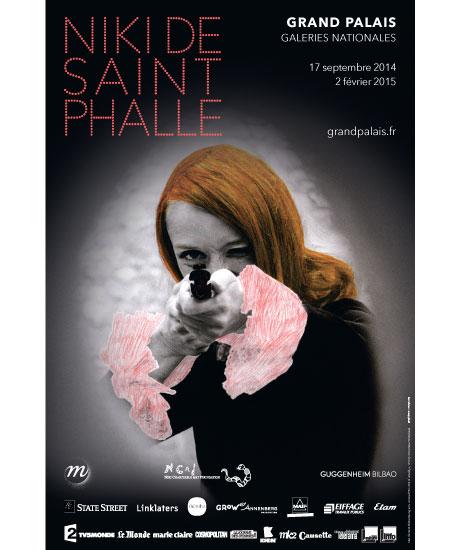

Paris, le samedi 22 novembre 2014 – C’est une ségrégation souvent absurde, souvent artificielle, souvent paradoxale. Il n’existe pas un art de « femmes » ou pour les « femmes ». Les écrivains, les peintres, les photographes ne devraient pas avoir de sexes (à la manière des anges ou des démons). Mais la tentation s’impose parfois, de reconstituer des gynécées artistiques, de reconstruire une forme de « ségrégation », de s’intéresser au féminin, peut-être au féminisme, dans l’art. Sans doute pas pour s’engager dans un panégyrique de l’art féminin, sans doute pas pour le brandir contre celui des hommes. Mais pour rechercher une musique un peu particulière. Celle de Niki de Saint Phalle était particulière. Seule femme dans la cohorte des peintres, sculpteurs et plasticiens de sa mouvance, Niki a lancé dans ce grand vide son armée de femmes, son armée de « nanas » visible dans la rétrospective que lui consacre actuellement le Grand Palais, passant de l’unique au collectif, de l’individuel à la chorale. L’unique, c’était sa blessure personnelle, l’inceste commis par son père et sa maladie (elle avait été victime d’un profond épisode de dépression dans sa jeunesse traité par des électrochocs). Contre ça, Niki peint, sculpte, déforme et reforme. Oppose le monumental de son œuvre à la médiocrité de sa souffrance. Certains ont même voulu voir dans plusieurs de ses œuvres, dans ses lettres géantes où elle écrit à sa mère, où elle raconte son existence, une forme d’art thérapie, même s’il serait profondément réducteur de ne retenir que cela. Car d’une réponse à sa propre douleur, l’art de Niki devient bientôt universel. Manifeste pour la liberté des femmes, pour le droit à disposer de leurs corps, érigées comme la matrice absolue. Mais le message ne s’adresse pas uniquement aux femmes mais à l’humanité entière, comme lorsque l’artiste s’engagera publiquement et artistiquement contre le Sida.

Les crépuscules de San Francisco…

Le Sida est le fléau qui décime San Francisco lorsque la photographe et journaliste Darcy Padilla rencontre Julie Baird en 1993. Darcy est déjà à l’époque « commise d’office auprès des pauvres » selon la formule de l’écrivain Emmanuel Carrère. Son objectif : retranscrire au plus près, la précarité, la maladie, l’errance qui touchent des millions d’âmes errantes aux Etats-Unis. C’est dans ce cadre qu’elle réalise alors un reportage sur l’hôtel Ambassador, situé dans le district Tenderloin de San Francisco, zone très déshéritée de la ville. L’établissement est à l’époque une "annexe" hospitalière où s’entassent des hommes et des femmes, souvent séropositifs, tandis que les établissements de soins sont surchargés. C’est ici que Darcy rencontre Julie, son compagnon et son bébé. La jeune femme lui raconte qu’elle est séropositive et que la naissance de sa fille Rachel lui a donné de nouveau foi dans la vie. Peu à peu, la photographe décide de suivre Julie. Pendant dix-huit ans elle va mettre en image la vie de la jeune femme, sa pauvreté, son combat parfois vain pour garder ses enfants auprès d’elle, la drogue, la maladie, jusqu’à sa mort. Julie participait pleinement à ce projet, heureuse qu’un témoignage puisse ainsi être donné à ses enfants après sa disparition. Aujourd’hui, les photos émouvantes, brûlantes, ce témoignage saisissant, sont publiés aux Editions de la Martinière, avec un texte d’Emmanuel Carrère. Derrière la singularité du parcours de Julie, la journaliste invite à voir l’universel. « Je pense que c'est une histoire universelle, qu'il y a des Julie partout dans le monde, pas seulement aux Etats-Unis » remarque-t-elle interrogée par BFM. Et les Julie ne sont pas seulement des femmes.

… et les nuits d’Abidjan

L’unique et l’universel. La balance est parfaite dans les photographies d’Eliane Latour exposées actuellement à Paris. Pendant de longs mois, la photographe a vécu au milieu des jeunes prostituées d’Abidjan, celles que l’on appelle les « go de nuit ». Elle a saisi leur beauté, leur singularité et surtout leurs souffrances. La maladie, et notamment le Sida, est partout présente. Mais il y a aussi la honte. Ces jeunes femmes se sont rendues à la capitale dans l’espoir d’une vie meilleure pour elle et leur famille et la prostitution les happe, les isolant à jamais de leur entourage, qui les exclue comme si elles étaient le symbole de toutes les malédictions. Les photographies d’Eliane Latour disent cet enfermement et cet isolement, mais ne montrent jamais les jeunes femmes dans la violence de leur métier. Les photographiées ont d’ailleurs été étonnées et heureuses des clichés, certaines les conservant même, elles aussi, pour leurs enfants. Le projet d’Eliane Latour était en effet de mettre en lumière la complexité et la spécificité de ces "go de nuit", qui ne sont pas les instruments d’un réseau. « Leur force est d’essayer d’être indépendantes, de se construire en tant qu’individu », explique Eliane Latour.

Expositions :

Rétrospective Niki de Saint Phalle, Grand Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris, jusqu’au 2 février 2015

« Go de nuit : Abidjan, les Belles retrouvées », Maison des

Métallos, 94, rue Jean-Pierre Timbault, 75011 Paris, jusqu’au 7

décembre

Livre :

« Family Love », La Martinière, en coédition avec la revue 6Mois, 336 pages, 62 euros

Aurélie Haroche