Paris, le mercredi 10 décembre 2014 – L’accompagnement de la fin de vie et plus précisément l’opportunité d’autoriser ou non l’euthanasie et/ou le suicide assisté suscite dans la plupart des pays occidentaux d'innombrables débats. Récemment, plutôt que d’envisager la légalisation de l’euthanasie, plusieurs pays se sont plus certainement penchés sur le suicide assisté. C’est notamment le cas du Canada où deux sénateurs ont déposé début décembre un projet de loi dans ce sens (notant avec humour que les sénateurs sont assez proches de la mort pour pourvoir évoquer cette question) et plus encore en Grande-Bretagne où les discussions sont déjà largement avancées au Parlement. En France cependant, les députés Jean Leonetti et Alain Claeys qui doivent rendre ce vendredi les conclusions de leur réflexion sur l’accompagnement de la fin de vie au chef de l’Etat ne devraient pas aborder la question du suicide assisté. Jean Leonetti a même affirmé qu’il avait fait de l’éviction de ce sujet une condition sine qua non de sa participation à la mission.

Décembre : un mois pour parler du suicide assisté

Pourtant aux premières heures de cette longue réflexion voulue par le chef de l’Etat, le suicide assisté était apparu comme une solution pouvant être plus facilement "recommandée" que l’euthanasie. Il en était ainsi apparu sous la plume du professeur Didier Sicard qui il y a deux ans quasiment jour pour jour remettait lui aussi les conclusions de sa mission au chef de l’Etat. Dans un texte non définitif, Didier Sicard ouvrait la voie à une possible reconnaissance du suicide assisté. Il remarquait en effet qu’à la différence de l’euthanasie, acte médical « radical », qui « développe sa propre dynamique résistant à tout contrôle efficace », dans le suicide assisté « l’acte létal est accompli par la personne malade elle-même ». On retrouvait un an plus tard (les fins d’année étant décidemment propices à s’interroger sur la fin de vie !) une analyse proche dans le rapport remis par un panel de citoyens. Ecartant eux aussi la nécessité de l’euthanasie, jugeant que la loi Leonetti permet de répondre à la très grande majorité des situations, ces « citoyens » observaient cependant que le suicide assisté pourrait devoir être autorisé et concerner « des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie incurable ou irréversible, ayant manifesté leur volonté et dont la conscience est formellement constatée par un collège d’au moins deux médecins ».

L’euthanasie oui, le suicide assisté non ?

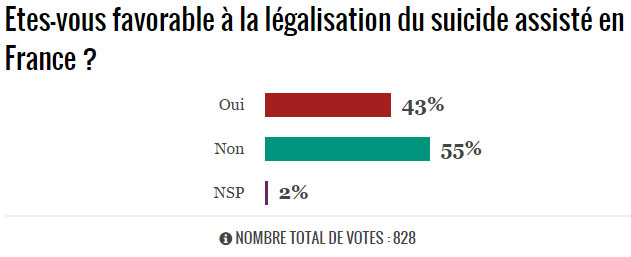

Ainsi, le suicide assisté, décrit comme un acte reflétant bien plus largement que l’euthanasie la liberté de disposer de son corps et permettant par ailleurs d’écarter, en partie, la question épineuse de la responsabilité, du rôle et du pouvoir du médecin, a été à plusieurs reprises présentée comme une alternative préférable à l’euthanasie. Pourtant, en majorité les professionnels de santé interrogés sur notre site rejettent également cette voie. Notre sondage réalisé du 19 novembre au 4 décembre révèle en effet que 55 % des professionnels de santé se déclarent défavorables à la légalisation du suicide assisté en France, tandis que 43 % s’y révèlent favorables et que 2 % préfèrent ne pas se prononcer de manière définitive. Ces résultats sont à mettre en regard avec les données d’un sondage réalisé également auprès de nos lecteurs qui pour la première fois il y a deux ans révélait une majorité de professionnels de santé (53 %) partisans de la légalisation de l’euthanasie.

Sondage réalisé sur notre site du 19 novembre au 5 décembre

La mort est l’affaire des médecins

Outre le fait que ces faibles majorités, dans un sens comme dans l’autre, sont le signe d’une opinion non consolidée, on pourra tout d’abord noter que cette apparente plus large adhésion à l’euthanasie des professsionnels par rapport au suicide assisté marque sans doute une volonté d’endosser ce rôle d’accompagnement de la fin de vie et le refus de laisser seuls les patients face à cette ultime et nécessairement déchirante liberté. Les praticiens paraissent ne pas vouloir abandonner les patients face à cette décision, dont ils estiment peut-être qu’elle ne peut être sereinement et objectivement prise que par une instance extérieure et médicale.

Ainsi, loin d’être éventuellement « séduits » par les arguments qui dessinent le suicide assisté comme une solution où le rôle du médecin n’est plus actif, mais uniquement passif à travers le contrôle, les médecins se montrent encore plus que réservés face au suicide assisté.

Soigner ce n’est pas aider à mourir

Au-delà des différences de position que l’on peut observer concernant l’euthanasie d’une part et le suicide assisté d’autre part, on se doit plus généralement de constater que cette défiance exprimée ici par les professionnels de santé est tout d’abord le reflet d’une opposition ontologique : même s’il ne s’agit que « d’assister » au suicide, un tel acte est encore pour beaucoup de professionnels de santé considéré comme allant l’encontre de leur mission première qui est de soigner et donc de préserver la vie. Ils partagent par ailleurs probablement en grande partie la crainte que le mouvement militant pour l’autorisation du suicide assisté ne soit que le reflet de l’incapacité de nos sociétés et de nos systèmes médicaux à prendre en charge l’extrême vieillesse, la grande douleur ou encore le handicap complexe. D’autres, s’ils pourraient philosophiquement adhérer aux idées qui sous-tendent le discours en faveur du suicide assisté, qui évoquent notamment la nécessité de reconnaître la liberté de chacun face à la mort et le droit à une fin digne, refusent néanmoins l’idée d’une légalisation estimant impossible la mise en place de gardes fous assez larges pour prévenir tous les risques de dérives. Enfin, à l’image du professeur de philosophie Eric Deschavanne, en s’opposant à la légalisation du suicide assisté, les médecins contestent l’idée qu’il puisse résoudre les « cas de conscience » les plus complexes.

De la difficulté de faire un sondage sur le suicide assisté ou l’euthanasie

Pour peu que l’on accepte de ne pas lire cette remarque comme une autocritique aussi inopérante qu’incongrue, on observera en conclusion que si l’art du sondage est difficile, c’est probablement sur ces questions de la fin de vie et de l’euthanasie que cette difficulté s’exprime de la façon la plus prégnante. En effet, si au sein de l’opinion publique plusieurs sondages ont fait de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assistée des mesures très largement plébiscitées, d’autres ont permis de mettre à jour plusieurs nuances comme une crainte majoritaire de dérives et la volonté très largement répandue d’un développement des soins palliatifs. De même chez les professionnels de santé, le sujet est si complexe qu’une réponse univoque ne permet pas totalement de cerner leur sentiment. Ainsi, récemment, en Suisse (où le suicide assisté n’est pas officiellement légal mais bénéficie d’un « vide juridique »), les médecins ont été interrogés sur ce sujet par l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM). Il est apparu que si les trois quart des médecins jugent que l’assistance médicale au suicide est une pratique défendable, seule une minorité serait prête à participer à un tel acte. Des résultats qui révèlent l’étendue des considérations qui se cachent derrière l’opposition affichée aujourd’hui par les professionnels de santé lecteurs du JIM.

Aurélie Haroche