Paris, le samedi 21 mars 2015 – Les idoles sont rassurantes. Elles ne dérangent pas nos repères bien établis : qu’elles soient positives ou "maléfiques", elles permettent d’offrir à ce monde si désorganisé, un fil conducteur, réducteur. Certains cependant refusent d’ignorer leurs fragilités. Ils cherchent à les déshabiller, les autopsier, mettre à nu leur intérieur. C’est littéralement ce à quoi se sont employés les responsables de l’exposition Anatomie des chefs d’œuvres présentée au Musée du Quai Branly à Paris. Quatorze pièces de cette institution, appartenant à différentes civilisation, ont été passées au scanner pour découvrir ce qu’elles recelaient. Une telle curiosité n’est pas inédite. « Dès 1977, deux ans seulement après son usage médical, on utilisait déjà [le scanner à rayons X] pour regarder ce qui se cachait sous les bandages des momies égyptiennes » rappelle Christophe Moulhérat, concepteur de cette exposition interrogé par le Figaro. Chaque fois, cependant, la participation de praticiens est nécessaire. « Il faut des médecins pour modifier de façon importante les réglages des machines » explique le médecin légiste Philippe Charlier qui a participé à cette exposition, notamment en analysant les restes humains retrouvés dans certaines des pièces étudiées. Les découvertes ainsi réalisées sont en effet toujours étonnantes : une statue Nksi a ainsi mis à jour la présence d’un réseau de canaux semblant imiter un système digestif, tandis que des perles, des restes organiques ou des crânes ou également été retrouvés.

Muerte

Bien avant le rayon X, les écrivains avaient développé une méthode imparable pour autopsier les idoles : se glisser dans leur peau. C’est l’entreprise à laquelle se livre Jean-Luc Seigle dans son dernier roman Je vous écris dans le noir. Dans ce récit vibrant à la première personne, il fait parler Pauline Dubuisson, la jeune étudiante en médecine, que la France découvrit sous les traits d’une meurtrière en 1950. Dans cet immédiat après-guerre, le personnage de Pauline devient rapidement une icône à brûler sans concession, sans nuance : après avoir noué des relations bien trop privilégiées avec l’ennemi allemand, la jeune femme se retrouve sur le banc des accusés pour avoir tiré à bout portant sur son amant. Le procès de celle que la presse surnomme la Messaline des hôpitaux est rapidement fait : elle est condamnée à la prison à perpétuité. Mais c’est une autre Pauline que Jean-Luc Seigle nous dépeint, loin de cette facile vindicte populaire. C’est l’amoureuse déchirée, la femme humiliée (Pauline Dubuisson a raconté avoir été victime d’un viol collectif au moment où elle était tondue à la Libération), l’éternelle jeune femme au destin brisé, bien loin des représentations outrées de la presse de l’époque.

Muette

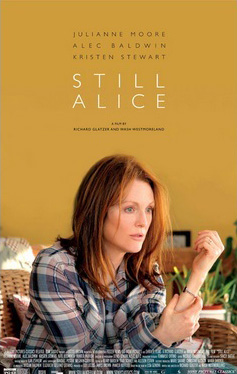

Le destin d’Alice fut pour sa part parfaitement brillant. Elle est une linguiste reconnue, une mère adorée et une femme aimée. Au sein de sa profession et de sa famille, elle irradie de sa beauté et de sa prestance, sans que personne ne puisse envisager la fragilité de cette idole. Mais même les icones peuvent être touchées par la maladie. Et même les spécialistes des mots peuvent les perdre. C’est ce que raconte Still Alice, œuvre principalement portée par la très belle prestation de Julianne Moore (qui a d’ailleurs reçu l’Oscar de la meilleure actrice), qui incarne Alice, atteinte d’une forme précoce de le maladie d’Alzheimer, dans un film qui par son titre même refuse de croire que les idoles peuvent s’ébranler et affirme que même touchées par les plus sombres prédictions, elle demeurent.

Mouette

Dans cette quête des idoles et de leur chute, on se délectera enfin du portrait pas tout à fait atypique, mais souvent inattendu d'Anton Tchekhov dressé par René Féret. En retraçant la vie du grand écrivain russe (et médecin), le cinéaste a choisi d’insister sur l’un de ses ouvrages demeuré sans doute moins célèbre qu’une Mouette ou une Cerisaie. Après avoir accompagné Anton Tchekhov dans ses premiers succès littéraires (lui dont les proches affirmaient qu’en dépit de l’argent gagné par son écriture, il ferait bien de ne pas abandonner la médecine), nous suivons le jeune homme sur l’île Sakhaline auprès des bagnards. De ce long et dangereux périple, au cours duquel il tenta d’apporter des soins à des centaines de prisonniers, Anton Techekhov revint avec des milliers de notes, reprises dans L’île de Sakhaline. Note de voyage, que beaucoup à la sortie de la projection apprécieront de découvrir pour une autre facette de la si célèbre idole de la littérature russe.

Exposition :

Anatomie des chefs d’œuvre, du 10 mars au 17 mai, Musée du Quai Branly, 37, quai Branly, 75007 Paris

Roman :

Je vous écris dans le noir, de Jean-Luc Seigle, éditions Flammarion, 233 pages, 18 euros

Cinéma :

Still Alice, de Richard Glatzer et Wash Westmoreland, sortie le 18 mars, 1h39

Tchekhov, de René Féret, sortie le 18 mars, 1h36

Aurélie Haroche