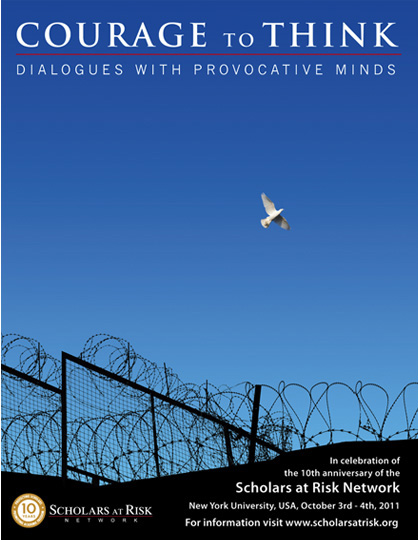

Chicago, le samedi 20 juin 2015 - Conduire des travaux de recherche, élaborer des théories, enseigner des lois scientifiques : une mission noble, dont le caractère essentiel est très largement reconnu et protégé dans nos contrées occidentales. Mais dans un grand nombre de pays, professeur d’université est un métier à risque. Ceux qui transmettent le savoir en refusant d’abandonner leur liberté de penser et de s’exprimer comptent parmi les premières cibles des pouvoirs autoritaires et des organisations terroristes et criminelles. Cette entrave à l’éducation est dénoncée sans relâche depuis quinze ans par l’organisation Scholars at Risk, fondée aux Etats-Unis et qui représente aujourd’hui un réseau de plus de 250 universités et écoles dans plus d’une trentaine de pays. L’objectif de cette union : défendre la liberté de rechercher et d’enseigner partout dans le monde en dénonçant les méfaits des groupes terroristes et des pouvoirs liberticides et en protégeant les cibles des attaques.

Protéger et favoriser la poursuite des recherches

Dans son dernier rapport présenté début juin à Genève, Scholars at Risk a dénombré entre janvier 2011 et mai 2015 plus de 200 atteintes majeures à la liberté d’enseigner et de chercher. Assassinats, emprisonnements, tortures, bannissements, renvois sans justification frappent ceux qui n’ont pas voulu taire leur foi dans la science. Ces représailles (qui ne peuvent faire l’objet d’un recensement exhaustif regrette Scholars at risk) peuvent cependant être parfois empêchées avant d’atteindre les pires extrémités grâce à l’action des réseaux internationaux. Ainsi, Scholars at risk participe à la protection de professeurs et chercheurs grâce à la collaboration d’universités occidentales. Ces dernières accueillent en effet dans des unités répondant à leur champ d’expertise ces spécialistes persécutés, afin non seulement de leur offrir une protection efficace, mais aussi de leur permettre de poursuivre leurs travaux. « L’aide ne va pas que dans un sens. Les universités profitent aussi de ce genre de passages puisqu’elles accueillent en ces occasions des compétences et des expertises dont elles ne disposent pas forcément » remarque Yves Flückiger, vice-recteur de l’Université de Genève interrogé sur ce sujet par le Temps. Depuis 2008, date de son adhésion au réseau, l’institution a ainsi accueilli très discrètement trois chercheurs menacés dans leur pays. Aujourd’hui, ils ont pu réintégrer leur faculté d’origine.

Léa Crébat