Y. RIMET*, V. ANDRES**, U. SIMEONI***

*Service de pédiatrie, Centre hospitalier d’Aix-en-Provence et

Centre de simulation périnatale du WTC, Marseille

**Service de médecine néonatale (AP-HM), hôpital de la Conception

et Centre de simulation périnatale du WTC, Marseille

***Service de pédiatrie, Centre hospitalier universitaire vaudois,

Lausanne (Suisse) et Centre de simulation périnatale du WTC,

Marseille

Un des objectifs de la formation par la simulation médicale est de réduire les complications liées à la réalisation de gestes invasifs par des acteurs insuffisamment entraînés, durant la formation médicale et paramédicale. La pédagogie par la simulation permet un contrôle du risque d’accident lié à la formation et s’intègre dans les programmes d’amélioration continue de la qualité. Elle facilite l’apprentissage de la gestion de crise dans les situations qui dépassent à la fois notre expérience et ce que nous avons appris. In fine, la simulation médicale a pour but de réduire la morbi-mortalité pour le patient.

Objectifs et intérêts

L’intérêt de la simulation médicale est multiple. Elle permet un apprentissage par une mise en situation virtuelle, suivie d’une analyse réflective. Elle autorise également le travail autour d’événements rares. Elle permet enfin, outre l’évaluation des connaissances théoriques et des gestes techniques, de tester la communication en équipe, la coordination des équipiers et la posture du coordonnateur, indispensables au bon déroulement d’une prise en charge et de la gestion de crise. La simulation médicale prend une importance particulière en pédiatrie et en néonatologie, du fait de la vulnérabilité de ces patients, en particulier lors de la prise en charge des situations de détresse vitale. C’est à la naissance qu’un individu court le plus de risques de devoir être réanimé : 1 à 2 % des nouveau-nés ont besoin de gestes de réanimation dans les premières minutes de vie. Or, c’est en période néonatale que les événements iatrogènes sont les plus fréquents(1). Sur le plan historique, les formes modernes de la simulation médicale sont héritées du monde de l’aéronautique où il y avait de toute évidence grand avantage, en termes de sécurité et de coûts, à travailler des procédures et des gestions de crise en simulateurs plutôt qu’en vols réels. Ce type d’expérience a permis d’apprendre que l’erreur ne conduit pas forcément à l’accident, mais que c’est un contexte de défaillance des systèmes de rattrapage des erreurs et de leurs conséquences qui provoque l’accident. L’utilisation de la simulation en aéronautique a ainsi permis une amélioration des gestes techniques, des procédures et du travail en équipe. Le nombre d’incidents a diminué, et leur survenue est mieux gérée.

Dans le domaine médical, un tournant décisif dans l’approche de la sécurité des soins a été amorcé suite à la publication par D. Berwick (pédiatre) avec l’Institut de médecine américain, en 1999 d’un article intitulé : « L’erreur est humaine »(2). Cette publication rapportait les événements indésirables graves survenus aux États-Unis, et alertait sur le risque d’une crise de confiance que les citoyens pourraient avoir vis-à-vis de leur médecine, proposant une série de 10 démarches d’amélioration. En 2005, un bilan des préconisations faites en 1999 a été publié dans le JAMA sous le titre : « Qu’avons-nous appris ? », suivi de deux autres articles insistant sur la nécessité de s’emparer de ces évaluations et de produire des recommandations qui soient simples, pragmatiques et qui fédèrent l’ensemble des acteurs, ainsi que des équipes(3-5). En France en 2010, P. Michel et coll. ont publié :

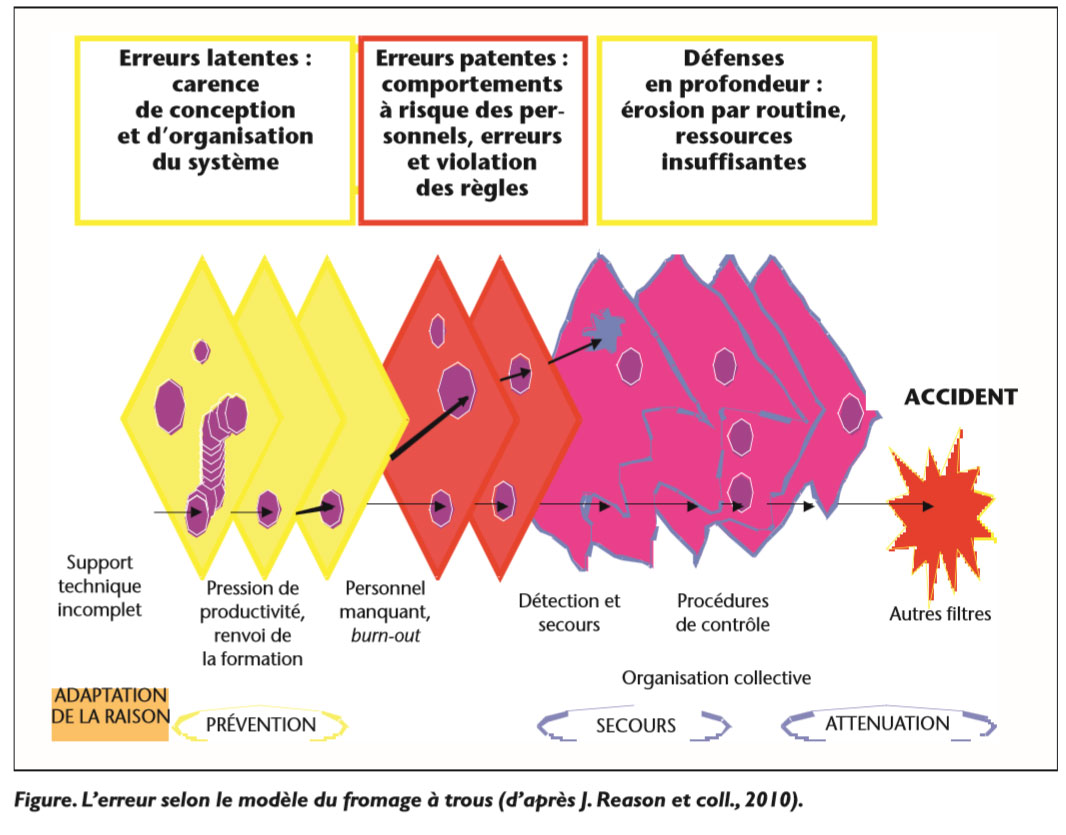

« Les événements indésirables graves associés aux soins observés dans les établissements de santé »(6). L’enquête rapportait plus de 10 000 décès annuels post-événements indésirables graves. La survenue perlée de ces décès en fait sous-estimer l’importance. Exprimés en décès de masse, cela équivaut à la perte d’un avion de type Airbus A320 chaque semaine. Ainsi, la prise en compte de ces événements indésirables graves a conduit, selon le modèle de J. Reason, à abandonner l’approche individuelle dans leur analyse et à proposer une approche systémique(7). J. Reason décrit son modèle systémique par l’exemple du fromage suisse (figure), chaque tranche successive étant une parade à l’accident, mais une parade imparfaite, qui présente des trous : la sommation d’erreurs latentes (défauts d’organisation, de communication, de matériel, etc.), d’erreurs patentes (erreurs ou violations des règles et recommandations de bonnes pratiques par les acteurs médicaux, etc.) et l’absence de procédures destinées à piéger les erreurs et à en traiter les conséquences, font que l’alignement des trous des différentes tranches du fromage est présent et induit une trajectoire de risque qui conduit à l’accident. Ainsi, les décès évitables sont à la jonction des erreurs et des événements indésirables graves.

Pourquoi une approche systémique ?

L’homme est faillible, c’est pourquoi des erreurs se produisent, mais aussi parce que l’organisation et l’environnement du travail ne sont jamais parfaits. On ne peut pas changer la condition humaine, mais on peut modifier les conditions du travail de l’homme par l’anticipation, la planification, la projection et la résolution de problèmes, et par le travail en équipe. Cette équipe, qui communique et coopère, est coordonnée par un « leader », qui permet la mise en œuvre optimale des compétences individuelles et collectives, et sait solliciter de l’aide, si possible par anticipation, pour obtenir des compétences et des éclairages supplémentaires en cas de crise.

Quatre lignes de défense peuvent être considérées : tenter d’éviter les erreurs, piéger le plus grand nombre de celles qui surviennent, traiter les événements indésirables graves qui pourraient en découler, et enfin gérer la crise pour en limiter les conséquences.

Quelle sécurité voulons-nous ?

Pour mieux préciser les outils pédagogiques à utiliser dans les apprentissages proposés aux soignants, il est tout d’abord nécessaire de déterminer le modèle de sécurité souhaité. Selon R. Amalberti, la sécurité totale d’un système est la somme de la sécurité réglée et de la sécurité gérée(8). Cette dernière est prédominante dans le système artisanal, tandis que la sécurité réglée domine dans le système ultra sûr, de type aéronautique. Ce qui est recherché est un système résilient avec une sécurité réglée extrêmement développée et une sécurité gérée de haute qualité, dont l’apprentissage est un des enjeux majeurs de la simulation.

Quels sont les fondements de la pédagogie par simulation ?

Les philosophes se sont intéressés aux interactions de l’homme avec son environnement. Ainsi, pour M. Merleau-Ponty (Phénoménologie de la perception, 1945), l’organisme donne forme à son environnement en même temps qu’il est façonné par lui. Le comportement du sujet est donc la cause première de toutes les stimulations. Les propriétés des objets perçus et les intentions du sujet se mélangent et forment un tout. Ainsi, à l’issue de l’interaction entre l’être et son environnement, les deux sont modifiés et sortent changés. Les neurobiologistes se sont également penchés sur ces interactions. F. Varela en observant le fonctionnement du corps genouillé latéral, qui est le lieu où se métabolise la majorité des informations, a mis en évidence que les réseaux de connections ducorps genouillé latéral avec le cortex, étaient beaucoup plus riches, denses et actifs que ceux connectant ce même corps genouillé à la rétine. Il en concluait que l’objectif du cerveau n’était pas de reconstituer un monde extérieur à partir de ce qui était observé, mais plutôt d’interpréter ce monde extérieur (9).

Tous ces processus dynamiques ont servi de support à des techniques de coaching reposant sur le principe de l’énaction : il s’agit d’un mouvement dynamique de notre organisation interne, qui à travers nos interactions avec l’extérieur, gère les expériences passées pour pouvoir orienter et construire nos actions futures(10). L’optimisation de cette interaction nécessite que nous connaissions ce que nous sommes : apprendre c’est être. Il faut interagir avec l’extérieur : apprendre c’est interagir. Nous devons nous approprier cet environnement extérieur et créer une relation avec : apprendre c’est communiquer. Le but à atteindre étant la modification de l’environnement extérieur, ainsi que nous-même : apprendre c’est changer. L’objectif est, avec le temps, de pouvoir travailler à l’augmentation de nos capacités de choix, et donc de rendre plus pertinentes nos réactions. Cependant, l’enrichissement de notre palette de réponse aux différentes situations ne vient pas en contradiction des principes cognitifs : il y a un grand intérêt à travailler les routines, qui permettent des débits d’information élevés en flux parallèles, et de développer des réponses pertinentes et rapides. On connaît aussi le danger du stress qui entraîne une rupture d’équilibre entre les exigences de la tâche et les processus cognitifs mis en œuvre, une réduction de la pensée, et un aspect régressif de l’utilisation des connaissances au niveau le plus archaïque. Il peut également survenir des biais de confirmation avec fixité (« Ça ne peut être que ça » ou « Ça ne peut surtout pas être ça »), et un excès de précipitation entraînant une augmentation inappropriée de réponses actives et une pauvreté de la réflexion. Ainsi, il existe un lien fort entre les émotions que nous vivons et notre mémoire, et c’est cette mémoire qui va construire nos actions futures. Il conviendra donc d’entretenir un environnement émotionnel compatible avec l’apprentissage lors des mises en situation par la simulation.

Comment se déroule un scénario ?

Il faut tout d’abord établir une atmosphère de confiance, de bienveillance et de confidentialité entre formateur(s) et apprenants, propice à l’apprentissage : « tout ce qui se passe avec le mannequin reste avec le mannequin ». Chaque apprenant pourra ainsi donner le meilleur de lui-même sans craindre de dévoiler ses vulnérabilités. L’étape préliminaire à toute mise en situation simulée est celle du briefing. Il s’agit d’un temps essentiel qui permet de préciser le cadre de la séance de simulation (intérêt pédagogique) et ses objectifs, de familiariser les apprenants avec le matériel, le contexte et l’environnement. Puis se déroule le scénario d’environ 10 à 15 minutes, suivi du débriefing qui doit permettre l’analyse d’un certain nombre de points. D’abord, le ressenti. Compte tenu de l’importance des émotions, cet élément doit être vu de façon très attentive car les scenarii peuvent faire écho à des expériences douloureuses de la vie personnelle ou professionnelle du participant. La réflexion porte ensuite sur les gestes, procédures et connaissances mis en œuvre sous l’éclairage des recommandations de bonnes pratiques. Le regard est ensuite porté sur la posture dans l’équipe : leadership, communication, coordination et appel à l’aide, si nécessaire. Enfin, on détermine des pistes de progression, suivies d’une conclusion de la mise en situation. Dans le débriefing, il n’y a pas d’opposition entre le travail sur les actes et procédures et le travail sur la gestion de la situation, c’est-à-dire entre ce qui est réglé et géré : ces éléments sont complémentaires. Il est important de respecter et de protéger les émotions et le ressenti : c’est le socle sur lequel pourra s’élaborer la résilience. Et sans occulter les pistes de progrès, le bilan du débriefing doit toujours être positif.

La facilitation des apprentissages lors du débriefing est fonction de la participation de l’apprenant. Ainsi, d’après les publications de R. Dismukes et G. Smith en 2000, plus l’apprenant est acteur du débriefing et le formateur catalyseur, plus le niveau de facilitation des apprentissages et l’impact à long terme sont élevés, le temps à y consacrer étant cependant d’autant plus important(11). Plus le formateur intervient activement, moins cela prend de temps, mais moins la mémorisation et la facilitation des apprentissages seront de qualité.

Les outils de la simulation

Les mannequins existent depuis longtemps en médecine : au XVIIIe siècle, Mme Angélique Marguerite Le Bourcier du Coudray, sage-femme de son état, a formé 5 000 sages-femmes sur tout le territoire à l’aide de mannequins de cuir, bois et paille permettant de simuler la dynamique de l’accouchement. Aujourd’hui, nous disposons de différents moyens en simulation médicale :

– mannequins inertes qui permettent de travailler certains

gestes ou procédures ;

– mannequins haute fidélité qui permettent des simulations plus

réalistes ;

– des acteurs (professionnels ou issus d’associations de patients)

qui peuvent jouer le rôle du malade et permettent de travailler les

annonces diagnostiques, les entretiens psychologiques, ainsi que

les procédures non invasives (échographie, échocardiographie, par

exemple) ;

– des « serious games » (par exemple, un scénario présenté

sur une tablette sous forme de quiz permettant de progresser dans

le diagnostic et la prise en charge) ;

– la réalité virtuelle(par exemple, des manœuvres endoscopiques

réalisées avec des outils habituels et contrôlés sur écran) ;

– enfin, la réalité augmentée est utilisée de façon encore

expérimentale. Elle a pour but de rajouter une dimension dynamique

et interactive à la pratique virtuelle habituelle (comme, par

exemple, en cœlioscopie). Elle permet lors de l’intervention de

voir sur écran non seulement les instruments et les éléments

anatomiques habituellement visibles, mais également la projection

d’organes nobles normalement non visibles, afin d’éviter de les

blesser.

Dans quels domaines peut être utilisée la formation par simulation ?

Tous les domaines et toutes les thématiques peuvent être enseignés, après avoir évalué le rapport bénéfice/coût : gestes techniques, procédures, gestion d’équipe et gestion de crise. La simulation peut être utilisée en formation initiale tout comme en formation continue.

Elle permet une formation évaluative, aussi bien qu’une formation certificative, sachant que l’enjeu est de rester dans une démarche d’évaluation et de ne pas être dans le contrôle pour ne pas risquer de ne plus être en capacité de travailler la résilience.

Les recommandations concernant la simulation (matériels, techniques, organisation, structuration et fonctionnement d’un centre) sont contenues dans le Guide de bonnes pratiques en matière de simulation, coordonné pour la Haute autorité de santé (HAS) par Jean-Claude Granry du CHU d’Angers(12).

Quels sont les coûts de la formation par simulation ?

L’association d’un matériel souvent onéreux, d’un nombre réduit d’apprenants, de la présence d’un ou, plus souvent, de deux formateurs, voire d’un technicien, explique le coût élevé de la simulation. La revue de la littérature montre un coût de 500 à 1 000 dollars par jour et par apprenant quelles que soient les évaluations réalisées(13-17). Lorsqu’une participation financière moindre est demandée à l’apprenant, c’est qu’un mécène (compagnies d’assurances, industrie pharmaceutique, etc.) ou une institution (université, hôpitaux, agences régionales de santé, etc.) prennent en charge certains frais (locaux, mannequins, temps du formateur, etc.).

Quelle évaluation conduire ?

Tout travail d’enseignement et d’apprentissage nécessite d’être évalué par des études d’impact(18). Le premier niveau de l’évaluation est celui de la satisfaction de l’apprenant par auto évaluation. Le deuxième niveau, plus pertinent, est celui de l’évaluation des connaissances et de la performance qui peut être autoévaluée mais également hétéro-évaluée. Les informations et les mesures recueillies sont alors plus précises et moins subjectives. Le troisième niveau est celui du changement des pratiques professionnelles qui peuvent être auto- ou hétéro-évaluées. Le dernier niveau, qui est l’objectif ultime, est celui du bénéfice pour le patient avec l’impact clinique. Dans le domaine de la périnatalité, une revue de la littérature sur 8 ans, publiée par J.F. Crofts et coll., a montré que dans la dystocie des épaules, deux études avaient constaté une diminution des lésions du plexus brachial après apprentissage par simulation(19). Sur la procidence du cordon, une étude a montré une diminution du nombre de nouveau-nés admis en réanimation. Dans l’éclampsie et l’hémorragie post partum, des améliorations de pratiques étaient rapportées dans trois études. Concernant la réanimation du nouveau-né, une diminution des décès précoces a été observée dans une étude, et une amélioration des pratiques dans de nombreuses autres.

Après analyse méthodologique, les programmes qui paraissaient être associés à une amélioration du devenir du patient étaient ceux qui proposaient un entraînement multiprofessionnel, éventuellement pour toute une équipe dans une institution, sur site dans les locaux d’exercices, associant à la fois entraînement et enseignement clinique, en utilisant plutôt des mannequins haute fidélité. Une forte incitation institutionnelle et l’utilisation de l’autoévaluation pour conduire des changements immédiats dans les pratiques ont été également associées à l’amélioration du devenir du patient. Aujourd’hui, faire de la simulation c’est proposer l’association validée d’un outil et d’un programme. Ainsi, dans le domaine des pathologies thoraciques, selon une étude publiée en 2015, le comité d’éducation de la Société américaine thoracique, a émis des recommandations après évaluation des techniques et des outils d’éducation sur les accès vasculaires, la gestion des voies aériennes, la bronchoscopie souple, etc.(20) Chaque fois, la situation faisant l’objet d’un apprentissage, les techniques disponibles pour travailler ces situations et ce que disait la revue de la littérature ont été étudiés. Le groupe de travail a donné alors des recommandations sur la ou les associations outils-programme validées comme pertinentes.

Conclusion

Nous voyons donc toutes les qualités et les potentialités de la simulation comme démarche d’apprentissage. La simulation est un moyen pédagogique novateur et prometteur en médecine. Il est indispensable que les nombreux centres de simulation qui s’ouvrent puissent se structurer selon les critères de qualité énoncés par la HAS. Un important travail est encore nécessaire pour valider les programmes de formation les plus pertinents qui permettront d’améliorer le devenir de nos patients.

Références

1. Ligi I et al. Iatrogenic events in admitted neonates: a

prospective cohort study. Lancet 2008 ; 371(9610) : 404-10.

2. Berwick DM. To Err is Human: Building a safer health system.

Institute of Medicine, 1999.

3. Leape LL, Berwick DM. Five years after To Err is Human: what

have we learned? JAMA 2005 ; 293(19) : 2384-90.

4. Berwick DM. Improving patient care. My right knee. Ann Intern

Med 2005 ; 142(2) : 121-5.

5. Berwick DM. The science of improvement. JAMA 2008 ; 299(10) :

1182-4.

6. Michel P et al. Les événements indésirables graves associés aux

soins observés dans les établissements de santé. DREES, 2010,

Dossiers Solidarité et santé n°17.

7. Reason J. Human error: models and management. BMJ 2000 ;

320(7237) : 768-70.

8. Amalberti R. De la gestion des erreurs à la gestion des risques.

In : Falzon P. PUF Paris, 2004.

9. Varela F. Invitation aux sciences cognitives. Ed. Seuil 1989. http://e-philo.univparis1.fr

10. Buratti L, Lenhardt V. Découvrir le coaching. 2e édition,

InterEditions 2013.

11. Dismukes R, Smith G. Facilitation and Debriefing in Aviation

Training and Operations. Aldershot, Ashgate Publishing 2000.

12. Granry JC, Moll MC. Guide de bonnes pratiques en matière de

simulation en santé. HAS, décembre 2012.

13. Iglesias-Vazquez JA et al. Cost-efficiency assessment of

Advanced Life Support (ALS) courses based on the comparison of

advanced simulators with conventional manikins. BMC Emerg Med 2007

; 7 : 18.

14. Dawson DL et al. Four-year experience with a regional program

providing simulation-based endovascular training for vascular

surgery fellows. J Surg Educ 2009 ; 66(6) : 330-5.

15. Lasalle V et al. Enquête européenne sur la pratique de la

simulation médicale pédiatrique. Ann Fr Anesth Reanim 2009 ;

28(7-8) : 628-33.

16. Iglesias-Vazquez JA et al. Cost-efficiency assessment of

Advanced Life Support (ALS) courses based on the comparison of

advanced simulators with conventional manikins. BMC Emerg Med 2007

; 7 : 18.

17. Harlow KC, Sportsman S. An economic analysis of patient

simulators clinical training in nursing education. Nurs Econ 2007 ;

25(1) : 24-9, 3.

18. Kirkpatrick DL. Evaluation of training. In: Craig R.L. &

Bittel L.R. (Eds.). Training and Development Handbook 1967, p.

87-112.

19. Crofts JF et al. Practical simulation training for maternity

care–where we are and where next. BJOG 2011 ; 118 (suppl 3) :

11-6.

20. McSparron JI et al. ; Skills-based Working Group of the

American Thoracic Society Education Committee. Simulation for

Skills-based Education in Pulmonary and Critical Care Medicine. Ann

Am Thorac Soc 2015 ; 12(4) : 579-86.