L’augmentation actuelle du nombre des diagnostics de commotion cérébrale pourrait être due en partie à une prise de conscience des complications potentielles et des séquelles possibles à long terme plutôt qu’à une véritable augmentation d’incidence. Des pédiatres et urgentistes de Melbourne consacrent une mise au point documentée (56 références) au sujet.

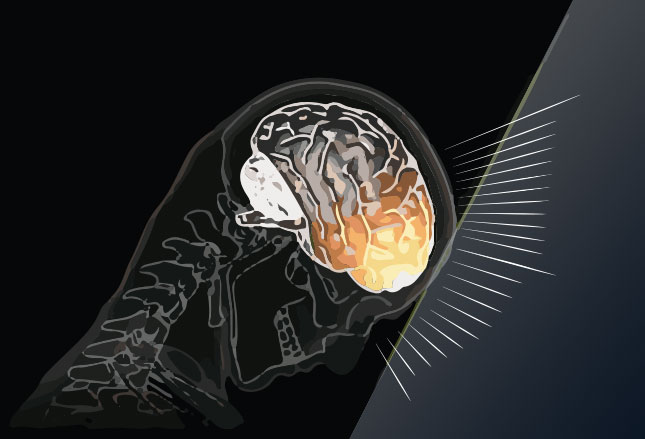

La commotion est une altération de la fonction cérébrale due à un traumatisme ou une agression biomécanique. Elle s’oppose en principe au traumatisme crânien bénin qui suppose une altération structurelle tissulaire mais la distinction entre les deux entités est loin d’être acquise au plan théorique et pratique. L’exclusion d’une lésion cérébrale s’opère sur la présentation clinique et/ou l’imagerie.

Pas de signes spécifiques

Les signes de commotion sont présents immédiatement après ou dans les heures suivant le traumatisme et évoluent avec le temps. Ils manquent de spécificité. Ils sont physiques : céphalées, nausées, troubles de la vision, de la conscience, étourdissements ; cognitifs : difficultés de concentration, de mémoire ; émotionnels : anxiété, irritabilité. La durée de ces symptômes varie selon les individus et avec l’âge. Une minorité notable d’enfants souffre d’une constellation de symptômes prolongés physiques, cognitifs, émotionnels, comportementaux réalisant le syndrome post-commotionnel (SPC). Il n’existe cependant pas de consensus sur le délai d’apparition après le traumatisme ni sur sa durée. La plupart des cas guérissent en 15 jours mais 25 % à 35 % des enfants sont encore symptomatiques à 1 mois et moins de 5 % à 1 an. Ceux qui tardent à guérir peuvent développer des troubles cognitifs de longue durée qui retentissent sur la vie scolaire et sociale comme des troubles émotionnels, de concentration et de mémoire.

Pas de facteurs prédictifs de gravité

Des recherches de biomarqueurs (glial fibrillary acidic protein) pourraient avoir une valeur prédictive, l’IRM fonctionnelle a montré des altérations métaboliques mais ces examens ne sont pas entrés dans la pratique. Une seconde commotion, voire des traumatismes répétés peuvent avoir des conséquences dramatiques conduisant à une encéphalopathie chronique. Après une première commotion, un consensus existe pour un arrêt temporaire de l’activité physique et un retour progressif aux activités cognitives bien qu’il n’existe pas de recommandations précises sur la durée de l’exclusion scolaire. Des tests neurocognitifs puis une réhabilitation pourraient être utiles.

En conclusion, il n’existe pas de facteurs prédictifs de la durée des séquelles. Les parents doivent être avertis des risques d’une seconde commontion.

Pr Jean-Jacques Baudon