Jean-Emile Vanderheyden,

Neurologue, Fleurus, Belgique

Cet article développe des données épidémiologiques et les acquisitions psychologiques récentes en ce qui concerne le diagnostic clinique du burn-out, bien que ces dernières données ne permettent qu’un diagnostic certain au stade d’état, parfois fort tardif et donc plus lourd sur le plan pronostique, surtout en ce qui concerne la durée de l’incapacité nécessaire pour la prise en charge thérapeutique. Dès lors, l’objectif est de préciser les aspects cliniques à observer qui permettraient un diagnostic précoce dans une situation clinique que l’on pourrait appeler le « pré-burn-out ». Les raisons pour lesquelles cette situation est souvent invisible et muette sont décortiquées, ainsi que l’importance de la prise en charge précoce, de meilleur pronostic, après un repérage par des personnes dites « sentinelles » émanant de l’entourage médical, professionnel ou privé de tout un chacun. Enfin, l’article reprend une liste de conseils préventifs contre l’évolution vers le burn-out.

Un peu d’épidémiologie

Les signaux d’alerte concernant les risques psychosociaux sont de plus en plus nombreux et clairs. Le tout récent baromètre « Confiance et Bien-être » (réalisé auprès d’un millier de Wallons et de Bruxellois, ainsi que de 87 médecins généralistes) rapporte qu’1 personne sur 5 pose un autodiagnostic de vision négative de sa vie et que 4 personnes sur 10 craignent d’avoir un jour un burn-out à cause du travail (2). L’analyse socio-démographique y démontre que la tranche d’âge la plus fragile est celle des 45-49 ans, appelée génération « sandwich ». Selon l’étude Sécurex réalisée dans les entreprises en 2015 (3), 66% des travailleurs ont déjà ressenti un excès de stress au travail, en signalant surtout les raisons suivantes: charge de travail plus importante et plus contraignante, déplacements domicile-lieu de travail plus difficiles, plus grande disponibilité et emprise des médias de communication laissant peu de place à la déconnexion totale salutaire pour l’esprit et la vie familiale.

Par exemple, dans le corps médical, 40% des praticiens déclarent avoir des difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée, selon un sondage national réalisé en 2015 (4). Les raisons sont surtout la paperasserie administrative et la trop grande charge de travail, et enfin l’évolution du profil des patients, qui deviennent plus « demandeurs », voire exigeants qu’auparavant, et même parfois procéduriers (5).

Enfin, les chiffres bruts de l’absentéisme relevés en 2013 n’arrêtent pas de progresser (au total 6,3% contre 4,3% en 2001) (6) malgré les progrès médicaux et les meilleures conditions générales de travail, et ce du moins pour les arrêts de travail de longue durée, car les arrêts de courte durée sont stables à 2,5%. Ceux compris entre 1 et 12 mois passent de 1,75% en 2008 à 2,81% en 2013 (6). Les causes sont l’augmentation d’incidence des maladies psychiques, qui représentent maintenant 30% des cas, surtout dans le secteur non marchand, en raison d’une charge émotionnelle plus lourde. Pour l’absentéisme de très longue durée (plus d’un an), on recensait, en 2011, 300.000 personnes (en augmentation de 15% par rapport à 2008, surtout chez les salariés) et ce chiffre continue d’augmenter (+10% en 2012; +12% en 2013.) Ce type d’absentéisme atteint aussi 16% des travailleurs de plus de 60 ans. Ici aussi les troubles psychosociaux prennent de plus en plus d’importance, le stress au travail dépassant 37% des certificats en 2013 (24% en 2005) (7).

Bien diagnostiquer le burn-out n’est pas facile…

Ces statistiques restent imprécises car le diagnostic de burn-out reste difficile à confirmer dans des études sur de larges populations, car il reste « opérateur/psydépendant », sans marquage simple de type biomarqueur sanguin, imagerie ou autre. Il fait partie des différents risques psychosociaux dont le diagnostic différentiel n’est pas facile à faire, si ce n’est à travers une longue consultation privilégiant l’écoute et le remplissage de questionnaires.

En effet, le diagnostic de burn-out est actuellement bien établi sur base des critères cliniques développés par les travaux de C. Maslach (Berkeley, Californie) depuis 1976 (1), peu après les premières descriptions de Freudenberger (8). Ainsi un patient est reconnu en burn-out lorsqu’il démontre l’ensemble des 3 symptômes psychologiques suivants: - un épuisement émotionnel, qui se manifeste par une grande fatigue au sens « nerveux » ou psychique du terme, avec sensation de ras-le-bol ou d’être au bout du rouleau, plutôt qu’au plan physique. Il y a souvent aussi une hypersensibilité à des bruits ou des paroles habituellement perçus comme banals. Le patient souffre surtout quand il est dans le contexte déclencheur, ressenti comme pénible, d’ordre professionnel et/ou privé. Cet épuisement aboutit à une inhibition, voire à une incapacité d’être bien et/ou actif; - de la déshumanisation ou distanciation: le comportement relationnel « déshumanisé » se manifeste par un changement de comportement: le sujet devient cynique, acariâtre, voire sarcastique, avec des paroles cassantes, parfois blessantes. Ceci se voit d’autant mieux que cette personne avait jusque-là un comportement affable, disponible, dynamique… Elle devient psychorigide, voire agressive, avec une détérioration des relations sociales et familiales. La distanciation, autre forme de prise de recul en raison de la souffrance psychologique induite par la situation, se marque par un début d’absentéisme court (d’un à quelques jours), un abus de substance (alcool, médicaments, tabac, cannabis…) et une tendance au repli sur soi, à un progressif isolement social et à la solitude, qui n’est pas toujours facile à supporter si l’on n’en a pas l’habitude (9). Il s’agit d’un mécanisme de défense ou plutôt de « sur-adaptation » (évidemment nocive) visant à se soustraire à ses émotions et à celles des autres; - une perte d’accomplissement personnel: le patient ne se reconnaît plus dans les objectifs et bénéfices de son travail ou de sa relation: ils lui apparaissent maintenant vides de sens. Il n’a plus envie d’aller plus loin et est fort déçu de ce changement d’objectif ou de but qu’il avait choisi pour sa vie. Il perd confiance en soi et dans l’avenir, et se pose de nombreuses questions quant à son devenir. Les symptômes de démotivation comportent une baisse de sentiment de contrôle « nerveux » et une baisse du sentiment de compétence au travail. La personne ressent aussi des sentiments de frustration, d’échec et d’impuissance. Elle est aussi très sensible et perturbée, voire anéantie par un manque de reconnaissance pour son investissement sur le plan professionnel et/ou privé (10).

Évaluer le burn-out

Le burn-out est un syndrome car différentes causes peuvent être sous-jacentes, comme le surinvestissement personnel (plus fréquent chez les jeunes), l’excès prolongé de contraintes (plus fréquent chez les quinquagénaires) ou encore l’ennui (cette dernière forme est aussi appelée le « bore-out » (10). C’est un processus de sur-adaptation à un stress élevé, répété et chronique. Le burn-out est donc bien défini cliniquement, mais nous n’en connaissons pas encore bien les bases neurobiologiques, mais on sait qu’elles sont bien différentes de celles de la dépression, car respectivement et grossièrement, les altérations sont en rapport avec les neurotransmetteurs ocytocine (10) et GABA versus les anomalies bien connues de la dépression concernant des amines cérébrales, comme la sérotonine, la nor- adrénaline ou encore la dopamine. En effet, il faut d’emblée bien insister sur la différence marquée entre dépression et burnout, qui se retrouve aussi dans la symptomatologie, surtout par la volonté qu’a encore le patient en burn-out de vouloir arriver à travailler ou à continuer ses activités, ses relations alors qu’il n’en a plus les forces, surtout morales. Au contraire, le dépressif, quant à lui, a perdu son élan vital, il n’a plus envie, de goût ou de projet. Cependant, cette différence est assez facile à constater en début d’évolution de burn-out, mais par contre, comme celui-ci peut se compliquer d’une décompensation dépressive, la différence sera plus difficile à faire lors de la phase plus évoluée.

Pour aider le clinicien, il existe surtout l’échelle

d’évaluation clinique de Maslach (BMI pour Burn-out Maslach

Inventory), bien connue depuis sa 3e édition en 1996 (11)

concernant une évolution dans un

contexte professionnel. Elle est facilement disponible sur Internet

(11). Nous en avons proposé de manière similaire une forme adaptée

à la vie privée (10). Cependant, il s’agit d’échelles subjectives

basées sur un questionnaire d’une vingtaine de questions à réponse

simple allant de « Jamais = 0 » à « Très Fréquent =

6 ». Dès lors, le diagnostic nécessite de manière

incontournable un entretien assez long permettant de retracer

l’évolution des divers symptômes exprimés en tenant compte des

traits de personnalité du patient. D’autres échelles intéressantes,

plus centrées sur le stress, sont aussi régulièrement remplies,

comme l’échelle de Cohen, ou « échelle de stress perçu »

(12), et l’échelle de Holmes et Rahe, ou échelle d’unités de

changement de vie, ou encore le questionnaire de S. Levenstein

(niveau de stress au cours des 12 derniers mois), bien détaillés

par Dib (13).

Les complications de la forme débutante du burn-out sont surtout psychosomatiques (céphalées, troubles digestifs, dérégulation sympathique caractérisées par des hausses et baisses de tension artérielle dans le nycthémère) avec insomnie et cauchemars, puis selon l’aggravation, des complications psycho-comportementales, avec tendance aux addictions, mais aussi fréquemment un état dépressif parfois profond, voire suicidaire. Ainsi, au vu du nombre de suicides recensés, atteignant 50/100.000 chez les hommes de 40 à 60 ans en Wallonie (pour une moyenne mondiale 12/100.000 habitants, et nationale de 17-18/100.000 habitants) (14), il est manifestement souhaitable d’amplifier la prévention chez les quinquagénaires, et surtout chez les hommes, sans doute touchés de plein fouet par la dépression et/ou le burn-out. Il faudrait amplifier, tant au plan médical, paramédical, psychosocial et des ressources humaines, ce qui est amorcé comme prévention dans ces domaines, afin de détecter plus tôt l’évolution vers un burn-out et ne pas attendre son évolution ultime d’épuisement émotionnel ou de suicide souvent brutal, sans annonce, impulsif. Pour cela, nous développons ici la notion de pré-burnout et les moyens de le détecter.

Le « pré-burn-out »

On peut parler de « pré-burn-out » (appelé aussi burn-out préclinique, de manière impropre à mon sens car des aspects cliniques sont présents) si un ou deux des trois symptômes cardinaux, rappelés ci-dessus existe(nt), souvent déjà accompagné(s) de troubles psychosomatiques…

Un des avantages de s’intéresser au préburn-out est qu’à ce stade, la différence avec un état dépressif reste généralement assez facile à faire: le patient a notamment tendance à refuser la prise en charge et une éventuelle mise au repos, avec la volonté de continuer coûte que coûte ses activités, pensant encore pouvoir surmonter ses difficultés. Le patient résume souvent sa situation en disant: « Je voudrais encore le faire, mais j’ai un blocage, je n’y arrive pas ! », ce qui est fort différent de la perte d’élan vital du dépressif, qui n’a plus envie de rien.

L’entretien psychologique visera donc à mettre en évidence l’un ou l’autre symptôme de la lignée du burn-out, tout en recherchant les facteurs de risque de type perfectionnisme – « Mettez-vous des limites dans votre travail ? » –, manque d’assertivité – « Signalez-vous à votre direction, à vos collègues, à votre conjoint, les choses qui ne vont pas ou faites-vous le gros dos ? » –, déficit organisationnel et absence d’écoute de soi, et enfin en interrogeant la personne sur la qualité de ses relations au plan professionnel comme privé (10). Les questions viseront d’abord le type de fatigue ressentie, par exemple une fatigue non récupérable même après un week-end ou des vacances, une fatigue émotionnelle plus que physique –« je suis vidé(e) nerveusement… au bout du rouleau…» –, rendant difficile d’aller travailler alors que le sujet garde ses forces pour réaliser une activité physique comme du jogging, ce qui est d’ailleurs parfois mal perçu par l’entourage.

Sur le plan du non-dit, le soignant ou un observateur qui n’est pas du monde médical, comme un proche, un voisin, devrait être surtout sensible à un changement de comportement ou d’attitude de la personne: dans le cadre d’un pré-burn-out, on peut remarquer qu’une personne généralement de bonne humeur, disponible et affable devient progressivement cassante dans ses relations à autrui, cynique, et perd manifestement son habituelle attitude humaine ou joviale. Sur le plan subjectif, on notera particulièrement les plaintes d’épuisement dans les relations, avec perte de confiance, d’envie vis-à-vis de son travail, de ses collègues ou supérieurs, de son conjoint ou encore d’autres proches.

D’autres questions importantes et incontournables viseront le sentiment d’impuissance ou d’échec, la perte de sens au travail, la perte d’estime de soi, donnant lieu à ces réponses typiques: « je me sens coincé(e)… j’ai tout essayé… je ne vois plus à quoi sert mon travail… je suis incapable de continuer… je ne me reconnais pas ».

Enfin, à toutes fins utiles, l’omnipraticien référent réalisera en parallèle un bilan organique pour manque de force et fatigue pouvant comporter une biologie sanguine, un examen neuromusculaire avec imagerie s’il y a un signe d’appel et une polysomnographie.

On ne voit pas venir le burn-out ! Comment intervenir?

Il est bien reconnu et même assez évident que les facteurs psychologiques de prédisposition (perfectionnisme, négligence des appels somatiques…) rendent généralement le patient en voie d’évolution vers le burn-out, « anosognosique », c’est-à-dire insensible à toute prise en compte des symptômes avant-coureurs, qui consistent surtout en fatigue, insomnie et aspects somatiques multiples… En fait, il faut sans doute plutôt parler de déni. Le processus st donc muet et quasi invisible, car la personne fait illusion et donne le change en apparence. Elle se cache car elle en a honte et se sent coupable. Contrairement à un dépressif, elle ne parlera jamais de suicide, mais le jour venu de ce suicide, tout son entourage sera interloqué car il n’aura rien vu venir! D’après Freudenberger (8), le burn-out est la maladie de l’âme en deuil de son idéal et selon les psychanalystes, une maladie de l’égo (15). Certains patients expriment cela très bien en disant « Je ressens comme une claque au visage…». La quête d’idéal se fait au prix de la négation de ses besoins personnels et des valeurs identitaires, amenant au vide intérieur. Ce qui chavire progressivement, c’est le sens même de l’individu avec ses valeurs. Pendant cette période de lent naufrage, de lente décompensation, apparaissent des maladies psychosomatiques de type céphalées ou douleurs rachidiennes, surtout cervicales, variations de tension, surtout à la hausse au début, troubles digestifs variés, insomnie… Et puis, un jour, souvent brutalement, c’est la cassure, l’effondrement: la personne craque et est littéralement « scotchée » à son lit ou au domicile, et doit appeler à l’aide. Le stade de burn-out avéré est alors atteint et devient quasi évident avec nécessité d’une prise en charge rapide, malheureusement souvent assez prolongée à ce stade avancé (10-16).

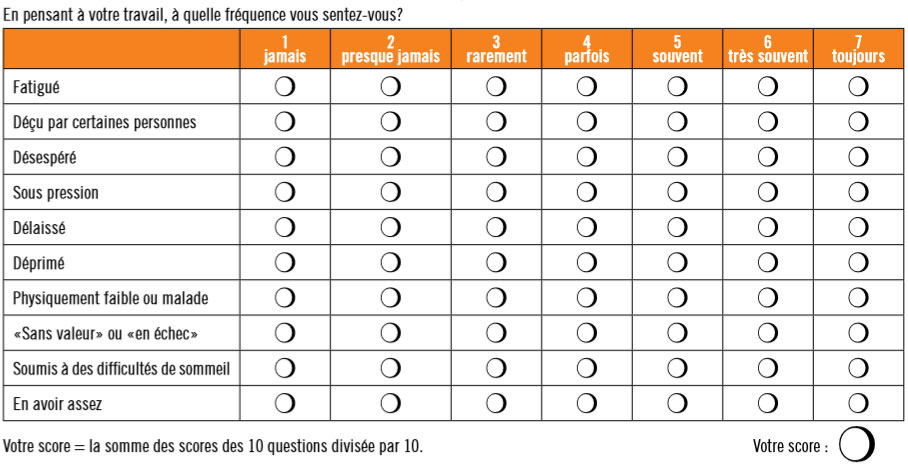

Heureusement, à notre époque, une meilleure information préventive circule (et doit encore plus circuler si possible) parmi la population, surtout pour les professions à risque (contact avec le public, services de soins…). Des questionnaires ad hoc, même simplistes, voire minimalistes [Figure 1 (17)] et donc peu spécifiques, sont utiles à distribuer, entre autres via les salles d’attente, afin d’essayer de réveiller un tant soit peu la conscience d’un patient ou d’un proche et de l’amener à en parler avec l’un ou l’autre médecin, paramédical ou intervenant psychosocial. Ces derniers feront alors le relais vers un soignant compétent dans les pathologies psychiques pour affiner le diagnostic, lors d’un entretien approfondi. L’apparition de symptômes reconnus pour être éventuellement d’ordre psychosomatique (céphalées, troubles digestifs…) doit alarmer les médecins omnipraticiens et spécialistes, surtout s’ils accompagnent un changement de comportement dans la vie et une grande fatigue. C’est sans doute la triade diagnostique à ne pas rater pour éviter de perdre du temps pour une prise en charge adaptée. Cette dernière se basera surtout sur une aide psychothérapeutique par un coaching spécifique (10), voire, au stade précoce, sur l’un ou l’autre programme de prévention, dont les aspects utiles ont été démontrés (18), en espérant une action combinée sur la personne et son environnement professionnel ou relationnel. On ajoutera au besoin une médication symptomatique pour diminuer l’insomnie, la tension nerveuse, voire pour agir sur une décompensation dépressive, ainsi qu’un complément vitaminé de soutien.

Figure 1: Exemple de test simple de dépistage

de (pré-)burn-out.

Quelles sont les sentinelles ?

Celles-ci peuvent être multiples et relever du domaine médical,

paramédical, psychosocial ou privé. - Les médecins

généralistes ou spécialistes, et particulièrement les psychiatres,

mais aussi les psychologues, devraient pouvoir détecter les

patients à risque d’évoluer vers le burn-out, caractérisés par des

plaintes psychosomatiques, accompagnées de symptômes de fatigue,

surtout mentale, de changements d’attitude (plus cynique) ou de

repli sur soi et de sentiment d’échec. Le diagnostic différentiel

avec une dépression débutante doit être bien fait, en recherchant

ces éléments spécifiques du burn-out, d’autant que le piège peut

encore être difficile à éviter, lorsqu’un état dépressif secondaire

au burnout est déjà installé. - Dans les entreprises, les

directeurs de personnel, les responsables des ressources humaines,

les médecins du travail et, enfin, voire surtout, les collègues

devraient pouvoir relever les changements de caractère d’un

travailleur et

alerter cette personne en lui demandant de consulter. - Dans

la vie privée, l’entourage d’une personne peut aussi jouer le rôle

de sentinelle: un conjoint, un enfant, un ami, un voisin pourraient

aussi remarquer des changements dans le comportement d’une personne

et lui en parler pour le conscientiser et essayer de l’amener à

consulter.

Finalement, on pourrait dire que tout citoyen lambda peut être amené à jouer le rôle de sentinelle vis-à-vis d’une connaissance. L’information concernant les symptômes de début mérite donc d’être largement répandue.

Conclusions et conseils

Le diagnostic et la prise en charge sont fort utiles au stade du pré-burn-out pour éviter le passage en burn-out avéré. Pour aider au diagnostic, des personnes-sentinelles sont importantes à former dans les milieux médicaux, paramédicaux, professionnels et de la vie privée.

Elles ont un important rôle de sensibilisation à jouer.

Une assez brève interruption du travail sera éventuellement préconisée pour bénéficier d’une prise en charge spécifique et reprendre rapidement le travail dans de bonnes conditions, éventuellement à mitemps dans un premier temps, surtout si le patient se plaint de troubles de mémoire, ce qui plaiderait déjà pour l’existence de troubles neurobiologiques secondaires, particulièrement hippocampiques, liés à l’hypercortisolémie persistante due au stress chronique (10). Ainsi, la spirale de l’absence de longue durée, dont il est difficile de sortir, sera évitée et la reprise de travail plus facile, car au plus le travailleur est absent, plus il se déconnecte des avancées technologiques ou procédurales concernant son travail et l’entreprise.

De toute manière, les conseils préventifs sont fondamentaux: en voici un aperçu en 10 points.

1. Créez des listes (environ 5) dans votre boîte de réception d’e-mails selon l’importance ou l’urgence des sujets à traiter. Ceci vous permettra de traiter vos e-mails importants d’abord et de ne pas vous laisser déborder, voire noyer, par l’«infobésité» qui nous assaille chaque jour.

2. Traitez vos e-mails plusieurs fois par jour pour être le plus à jour possible. Pensez à vous déconnecter (du PC, GSM, smartphone…) au moins le soir et le week-end et à prendre de temps en temps des vacances sans connexion électronique car ce qui épuise, c’est la connexion quasi continue.

3. Ne lisez pas d’e-mails sur votre smartphone. Si vous faites ça, vous ne pouvez que répondre brièvement et vous aurez à rouvrir cet e-mail plus tard sur votre ordinateur: il s’agit donc d’un travail consommateur d’énergie mentale pour peu de retour.

4. Mettez des limites à votre disponibilité, par exemple dans vos messages vocaux sur répondeur: signalez par exemple un créneau horaire strict de disponibilité ou que vous ne plus prenez plus de nouveaux patients/clients avant telle date. Faites respecter vos horaires de disponibilité et de travail en prévoyant des heures de liberté ou de repos, particulièrement à midi, et ne terminez pas trop tard le soir. Sachez donner un rendez-vous dans x semaines pour ne pas surcharger vos journées.

5. Couplez vos tâches au temps disponible. Par exemple, en donnant un rendez-vous toutes les heures pour un entretien d’environ 3/4 d’heure, vous avez un quart d’heure pour ne pas vous laisser submerger par «l’infobésité».

6. Donnez un délai de réponse à vos collaborateurs: par exemple, deux jours pour les e-mails internes et un jour pour les e-mails externes. Donnez le bon exemple en tant que manager. Si vous envoyez des e-mails tard le soir, vous sous-entendez que vous attendez la même chose de vos collaborateurs.

7. Utilisez des signets mentaux. Si vous êtes interrompu, notez rapidement ce que vous étiez en train de faire. Quand on est distrait, l’attention se détourne et on ne sait plus ce que l’on faisait avant l’interruption. Répétez éventuellement tout haut trois fois ce que vous ne pouvez écrire afin de le fixer en mémoire et l’inscrire dès que possible.

8. Anticipez les pertes de concentration. Le mieux, quand vous sentez que votre concentration vous lâche, c’est de pratiquer une activité physique, comme une petite promenade de cinq minutes. Pensez aussi à une micro-sieste, ne serait-ce qu’à midi.

9. Pensez à la «câlinothérapie». Les câlins stimulent la sécrétion d’ocytocine, l’hormone dite du bonheur ou du moins de l’assertivité, et vous permettront de mieux résister au stress chronique et à ses complications (19).

10. Enfin et surtout, concernant votre durée de sommeil: vérifiez votre besoin. Ne donnez pas à votre sommeil le temps que votre vie lui laisse, mais à l’inverse consacrez à votre vie le temps dont votre sommeil n’a pas besoin. Et «les heures avant minuit comptent double» est un ancien dicton toujours bien vrai !

Références

1. Maslach C, Leiter MP. Burn-out : le syndrome d’épuisement

professionnel. Editions Les Arènes, Paris, 1997.

2. Solidaris. Baromètre Confiance et Bien-être 2015. http://www.

institut-solidaris.be/index.php/barometre-confiance-bien-etre/

3. Sécurex étude en entreprises 2015. http://press.securex.be/

les-employeurs-reconnaissent-porter-une-responsabilitédans-le-burn-out

4. Rétrospective de décembre 2015. Burn-out: trop de travail, trop

de formalités. Le Journal du médecin 2016;2433 (15

janvier):38.

5. Vanderhaegen J, Wittewrongel E, Wynants L, et al. Impact van

klachtenprocedures op welzijn, gezondheid en praktijkvoeren van

artsen. Resultaten van een crosssectionele studie in de UK en een

blik op de situatie in België. Neurone, 2016;21/2 in press.

6. SD Worx. L’absentéisme de longue durée reste en hausse et bat

des records. http://www.sdworx.be/fr-be/sd-worx-r-d/publications/

communiques-presse/2016-02-08-absent%C3%A9isme-delongue-duree-reste-en-hausse

7. Securex. L’absentéisme en 2014. http://www.securex.be/fr/

groupe/landingpages/whitepapers/wp-absenteisme-2014/

8. Freudenberger H. L’épuisement professionnel: la brûlure interne.

Eds Gaëtan Morin, Montréal, Québec, 1998.

9. Dejours C, Bouniol B. La panne, repenser le travail et changer

la vie. Eds Bayard, Paris, 2012.

10. Vanderheyden JE (Coord). Le burn-out des quinquas. Eds De

Boeck, Bruxelles, 2013.

11. Maslach C, Jackson SE. The Maslach Burn-out Inventory (3rd

edition). Consulting Psychologists Press, Palo Alto, 1996. http://www.santementale5962.com/IMG/pdf/le_mbi.pdf

http://www.masef.com/scores/burnoutsyndromeechellembi.htm

12. Langevin V, Boini S, François M et al. Perceived stress scale

(PSS). Echelle de stress perçu. Références en santé au travail

2015;143:101-4.

13. Dib M. Stress? Faites baisser la pression. Eds Josette Lyon,

Paris, 2014.

14. Vanderheyden JE. Quand le suicide surgit dans le trajet de

soins. Neurone 2016;21(1):24-7.

15. Delbrouck M. Ethiopathologie du syndrome d’épuisement

professionnel. Dans Vanderheyden JE (Coord). Le burn-out des

quinquas. Eds De Boeck, Bruxelles, 2013 pp 61-78.

16. Delbrouck M. Comment traiter le burn-out? Principes de prise en

charge du syndrome d’épuisement professionnel. Eds De Boeck,

Bruxelles, 2011.

17. www.fatigueprofessionnelle.be

18. Awa WL, Plaumann M, Walter U. Burnout prevention : a revioew of

intervention programs. Patient Educ Couns 2010;78(2):184-90.

19. Rivière C. La câlinothérapie: une prescription pour le bonheur.

Eds Michalon, Paris, 2015.