226 000 médecins et moi et moi et moi

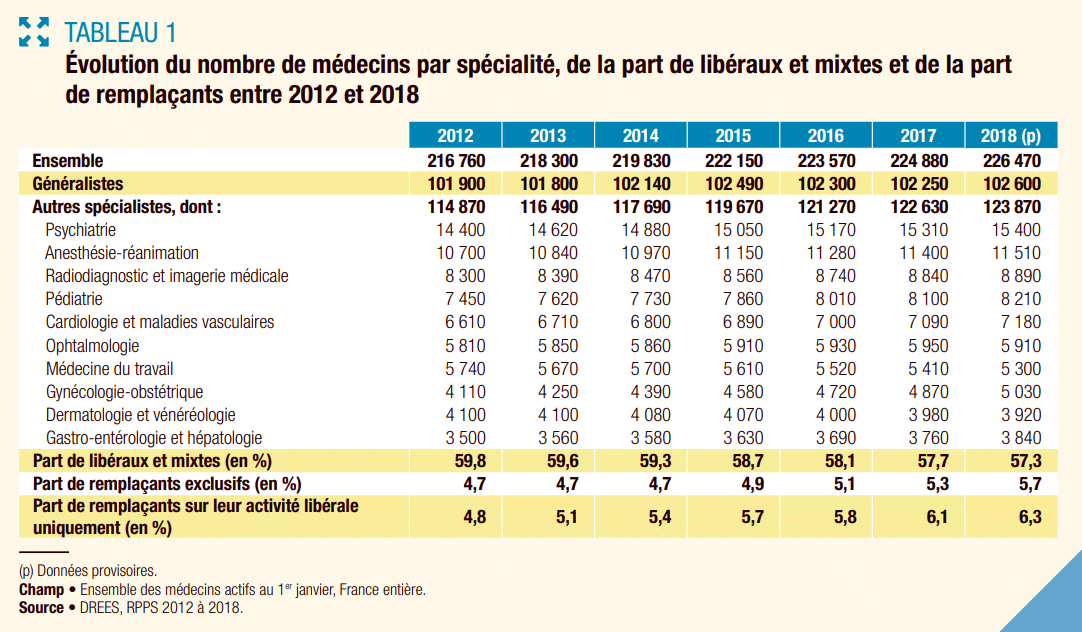

Qu’ils aient une activité régulière, cumulent emploi et retraite, ou exercent en tant que remplaçant, au 1er janvier 2018, 226 000 médecins sont en activité en France. Parmi eux, on compte 103 000 généralistes (45 %) et 124 000 spécialistes* (55 %).Parmi eux, 130 000, soit 57 %, sont des libéraux (50 % des spécialistes et 66 % des généralistes), 46 % travaillent uniquement en libéral et 12 % ont fait le choix d’un exercice « mixte ». Au total, le nombre de médecins a progressé de 4,5 % et leur densité de 1,5 % depuis 2012.

On notera également la poursuite de la féminisation de la profession, ainsi 46 % des médecins sont des femmes et 59 % des 8 600 nouveaux inscrits à l’Ordre en 2017 sont des inscrites.

Mais ces résultats positifs ne doivent pas faire oublier, qu’au cours de la période, le nombre de médecins généralistes a stagné (+0,7 %), de même que le nombre de libéraux (+0,04 %).

Point besoin de coercition, les généralistes s’autorégulent !

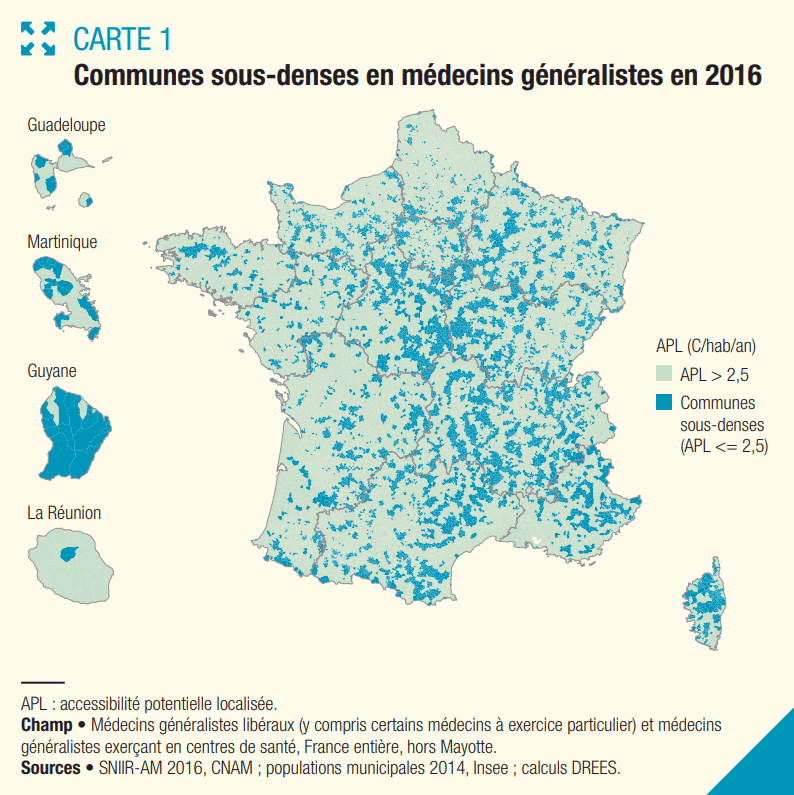

Alors que régulièrement les parlementaires proposent à cor et à cris la coercition à l’installation, l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL), qui tient compte de la disponibilité de l’offre médicale, des besoins de soins de la population et de ses possibilités de déplacements fait conclure à la DREES que l’accès aux médecins généralistes est équivalent à celui des pharmaciens…alors que cette dernière profession est régulée !Mesurée par l’APL, l’accessibilité moyenne aux médecins généralistes s’élève ainsi en 2016 à 4,1 consultations par an et par habitant et la moitié des Français ont accès à plus de 4 consultations par an et un quart à plus de 4,9 consultations par an.

Concernant les déserts médicaux, si l’on retient un APL de 2,5 consultations par habitant et par an pour les définir, 8,6 % de la population (environ 5,7 millions de personnes) résident en 2016 dans une des 9 142 communes sous-denses en médecins généralistes.

Il apparaît aussi que les inégalités d’accès aux soins sont inchangées depuis 1980 et que le nombre de communes où est installé au moins un médecin généraliste est passé de 8 843 en 1981 à 9 595 en 2016.

Quelques raisons de s’inquiéter

Mais ces satisfécits ne doivent pas faire oublier ce qui ne peut qu’inquiéter pour l’avenir.En premier lieu, la faible attractivité de la médecine libérale et en particulier de la médecine générale de ville auprès des jeunes générations préoccupe : ainsi, parmi les nouveaux médecins, 63 % sont salariés, soit une proportion nettement plus élevée que parmi les médecins en exercice (43 %).

Un autre élément inquiétant est la moyenne d’âge de 51,2 ans des médecins actifs et le taux de 30 % de médecins âgés d’au moins 60 ans.

Notons enfin pour compléter ce panorama qu’aujourd’hui 11 % des praticiens et 15 % des nouveaux inscrits ont été diplômés à l’étranger, ce qui ne présage pas de leur nationalité, les bataillons de bacheliers français cherchant des cieux plus cléments sans numerus clausus s’élargissant d’année en année. Faisant écho à ce sujet, notons que la DREES met en ligne un intéressant simulateur (http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/) qui permet de projeter la démographie médicale future en fonction de différents scénarios…mais pas celui de la suppression du numerus clausus !

*si cette dichotomie généraliste/spécialiste est un peu dépassée, elle est ici utile à la compréhension !

Frédéric Haroche