Un sujet qui attire

Une sollicitation pour répondre à une enquête composée de quatorze questions a été adressée au début du mois de décembre à 30 000 médecins et pharmaciens. Outre les médecins généralistes (10 000 praticiens), certaines spécialités avaient été ciblées en particulier en raison de leur proximité avec le sujet : allergologues (947), biologistes (1 780), dermatologues (2 328), endocrinologues (1 361), gynécologues (2 654) et pédiatres (autour de 5 000). Quatre cent soixante-dix-sept praticiens ont accepté de répondre au questionnaire, ce qui représente un taux de réponse signalant un intérêt certain pour le sujet, si l’on en juge par rapport aux autres enquêtes comparables réalisées par le JIM. Si pour certaines spécialités, le nombre de répondeurs demeure trop faible pour assurer la parfaite significativité des résultats, ces derniers offrent néanmoins une grille de lecture intéressante, notamment parce que certaines majorités sont très marquées. Les questions avaient été élaborées en s’appuyant sur nos constatations et les premiers travaux de notre groupe de travail. Il s’agissait notamment de déterminer le niveau d’inquiétude de professionnels de santé, d’évaluer leur connaissance sur le sujet et d’appréhender leur attitude vis-à-vis de leurs patients sur cette thématique.Nous avions également pour souci de proposer des questions pouvant faire écho à une enquête parallèle conduite auprès du grand public.

Métaux lourds, pesticides et polluants organiques persistants : les malfaiteurs qui préoccupent le plus

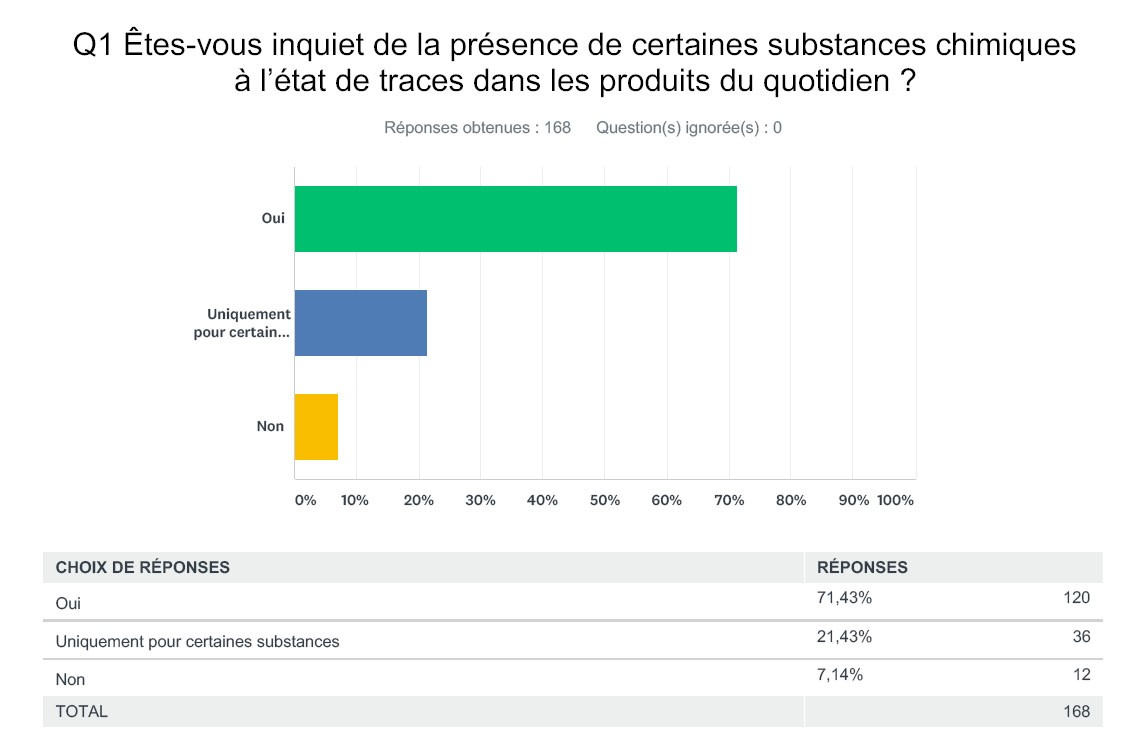

La première question interrogeait sur l’existence ou non d’une inquiétude vis-à-vis de la présence à l’état de traces de substances chimiques dans les produits du quotidien. La réponse apparaît sans nuance : 69 % des praticiens se déclarent inquiets sans réserve, quand 22 % évoquent une préoccupation restreinte à quelques substances en particulier. Seuls 9 % indiquent ne pas nourrir de crainte particulière à propos de ces traces de produits potentiellement toxiques. On ne retrouve pas de différences nettes en fonction des spécialités : les médecins généralistes sont 71 % à se déclarer inquiets et on retrouve la plus faible proportion de praticiens potentiellement préoccupés chez les allergologues (57 % se disent inquiets toutes substances confondues). Invités à désigner parmi huit familles de substances (métaux lourds, polluants organiques persistants, bisphénol A, pesticides, conservateurs, hydrocarbures aromatiques polycycliques, nanoparticules et phtalates), les substances qu’ils redouteraient le plus, les médecins ont placé en tête les métaux lourds (23 %), les pesticides dont l’herbicide glyphosate (21 %) et les polluants organiques persistants (15 %). Les nanoparticules et les conservateurs quasiment ex-aequo (12 et 11 %), le bisphénol A (7 %), les phtalates et les hydrocarbures aromatiques polycycliques également dans un mouchoir de poche (5 et 5 %) complètement ce palmarès. Là encore, il ne semble pas exister de différences majeures en fonction des spécialités. Néanmoins, on relève que chez les allergologues, les conservateurs arriveraient en tête, tandis que les endocrinologues se concentreraient davantage sur les pesticides. Enfin, les nanoparticules figurent en troisième place chez les pharmaciens devant les polluants organiques persistants. Ces variations s’inscrivent dans la pratique de ces spécialistes et professionnels.

Réponse des médecins généralistes

Des recommandations spontanées très fréquentes

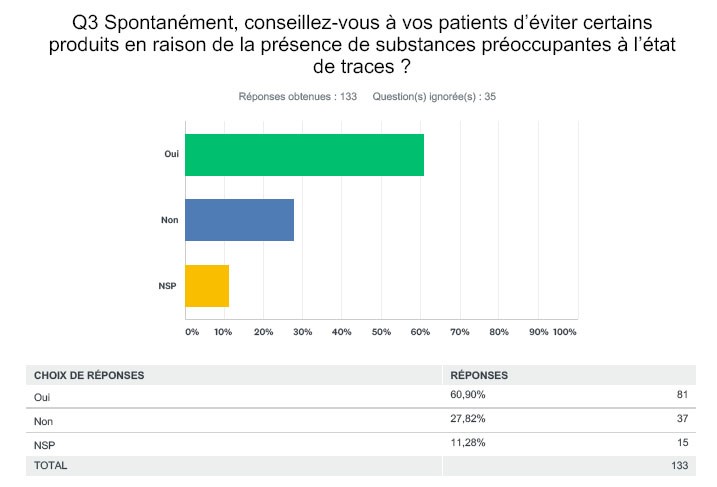

Apparemment inquiets, les professionnels de santé affirment qu’ils délivrent spontanément des conseils à leurs patients afin d’éviter des substances préoccupantes à l’état de traces. Ils sont ainsi 61 % à assurer que ces recommandations font partie de leur pratique, quand 28 % n’auraient nullement intégré de telles habitudes. La difficulté parfois de distinguer entre ce qui relève d’un conseil spontané et ce qui est lié à la situation et aux questions des patients explique une proportion assez importante de praticiens n’ayant pas pu répondre à cette question (11 %). Les allergologues (73 %), les gynécologues (67 %) et les généralistes (61 %) seraient ceux qui dispensent le plus souvent des conseils spontanés aux patients, quand les pharmaciens (56 %), les dermatologues (53 %) et les endocrinologues (52 %) seraient ceux qui en dispensent le moins relève-t-on. Face à des populations vulnérables, les conseils spécifiques et spontanés seraient plus fréquents encore : 79 % des praticiens indiquent en formuler (13 % s’abstiendraient et 8 % ne se prononcent pas). Les endocrinologues seraient les spécialistes qui pratiquent le plus largement la dispensation de recommandations particulières pour ces publics sensibles (86 %).

Réponse des médecins généralistes

Pas de panique généralisée dans les discours des patients

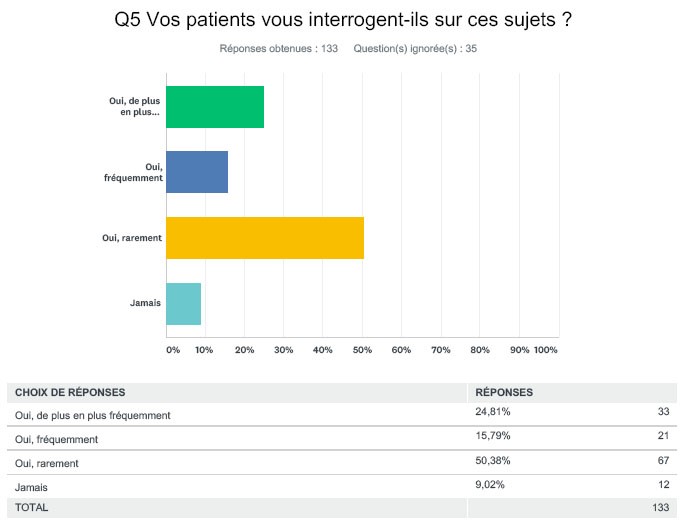

Ainsi, on observe que probablement courant dans les consultations, le sujet ne naitrait pas nécessairement d’abord de l’affichage de leur préoccupation par les patients. Ces derniers ne se montreraient pas systématiquement fortement pressants. Invités à déterminer si leurs patients les interrogent de plus en plus fréquemment, fréquemment, rarement ou jamais sur ces sujets, les praticiens ont majoritairement qualifié de "rares" (47 %) les questionnements en la matière. Ils sont 25 % à ressentir que la préoccupation est grandissante, 19 % à signaler être questionnés fréquemment et 9 % à ne jamais avoir vu le sujet abordé. Les médecins qui disent le plus souvent être interrogés sur ces sujets seraient les allergologues (ils sont 36 % à signaler que les questions sont de plus en plus nombreuses). De la même manière, quand elles existent, les sollicitations des patients n’auraient pas nécessairement majoritairement pour objectif l’éviction de certains produits. Ainsi, 67 % indiquent que ce n’est qu’occasionnellement que la détermination de la pertinence d’écarter certains produits en raison de la toxicité de différentes substances est abordée. Une demande aussi active n’est considérée comme intervenant "souvent" que par 18 % des praticiens ayant répondu à l’enquête, tandis que 11 % affirment ne pas avoir été soumis à de telles demandes et 3 % ne se sont pas prononcés. Quand la perspective d’éviter certains produits en raison d’une crainte vis-à-vis de la toxicité d’une substance se pose, les aliments sont majoritairement concernés (57 %), devant les produits d’hygiène (19 %), de puériculture (18 %) et d’entretien (6 %). La seule variation notable que l’on paraît retrouver en fonction des spécialités et les métiers concernerait les pharmaciens qui sont plus souvent interrogés sur la présence de substances préoccupantes à l’état de traces dans les produits d’hygiène (les questions sont presque aussi fréquentes qu’en ce qui concerne les aliments) et les produits de puériculture que les médecins. Liée sans conteste à leur activité, cette différence se retrouve de la même manière chez les pédiatres auprès desquels les interrogations destinées à déterminer la pertinence de l’éviction de certains produits concerneraient dans 34 % des cas les produits de puériculture, derrière les aliments (50 %) et devant les produits d’hygiène (15 %).

Réponse des médecins généralistes

Des médias pas considérés comme inutilement alarmistes

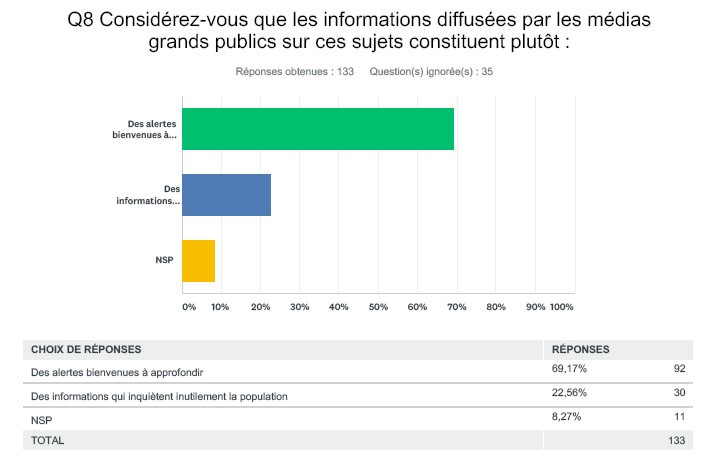

Quand les conversations au cours des consultations s’orientent vers les substances "contaminantes", on peut supposer qu’il s’agit notamment pour les patients, comme sur d’autres sujets, de relayer des informations diffusées par les médias grands publics. Les médecins constatent fréquemment que ces derniers n’observent pas toujours une parfaite maîtrise des sujets sanitaires. Cependant, concernant les substances préoccupantes à l’état de traces dans les produits du quotidien, ils se montrent plutôt bienveillants : ils seraient en effet 66 % à considérer que les informations diffusées dans les médias grands publics en la matière constituent des « alertes bienvenues à approfondir ». Ainsi, seuls 24 % les qualifieraient bien plus volontiers « d’informations qui inquiètent inutilement la population », tandis qu’ils sont 10 %, attendant peut-être une nuance supplémentaire, à ne pas se prononcer. Les dermatologues seraient les seuls spécialistes à ne pas considérer que les alertes des médias sur ces sujets soient « bienvenues » (seuls 38 % sont en accord avec cette idée), tandis que les pédiatres seraient ceux qui sont le plus en accord avec cette position (73 %). Chez les pharmaciens, l’appréciation serait plus modérée, ils seraient un peu moins nombreux à considérer que les messages des médias sur ces sujets constituent des alertes bienvenues (56 %).

Réponse des médecins généralistes

Quand les dermatologues font cavaliers seuls

Ces premiers résultats semblent révéler que les praticiens se montreraient parfaitement à l’écoute des préoccupations des patients vis-à-vis des substances préoccupantes à l’état de traces, au sujet desquelles ils pourraient devancer leur demande d’information. Aussi, à l’aune de ces données, n’est-il pas surprenant (bien que cela aurait pu l’être ex nihilo) d’observer qu’une majorité de praticiens (62 %) paraissent considérer comme justifiées les inquiétudes des patients vis-à-vis de cette question. Ils ne seraient que 28 % à estimer que leurs craintes sont « disproportionnées par rapport au risque », tandis qu’en raison possiblement de la diversité des substances en présence, 11 % ne se sont pas prononcés. Nos résultats suggèrent par spécialité des variations semblables à celles notées vis-à-vis de la question concernant la qualité des données transmises par les médias : les dermatologues seraient les seuls spécialistes à majoritairement considérer que les inquiétudes des patients sur ces sujets sont disproportionnées (44 % vs 29 % chez les endocrinologues). La corrélation entre le fait d’être fréquemment interrogé par ses patients et le fait de considérer les inquiétudes comme exagérées n’est pas certaine : si les dermatologues sont en effet 36 % à indiquer être sollicités de plus en plus fréquemment sur ces sujets (vs 25 % pour l’ensemble des médecins), les endocrinologues sont 33 % à exprimer la même opinion. Les pharmaciens seraient également moins nombreux à considérer que les inquiétudes des patients soient justifiées (53% vs 62 %).

Réponse des médecins généralistes

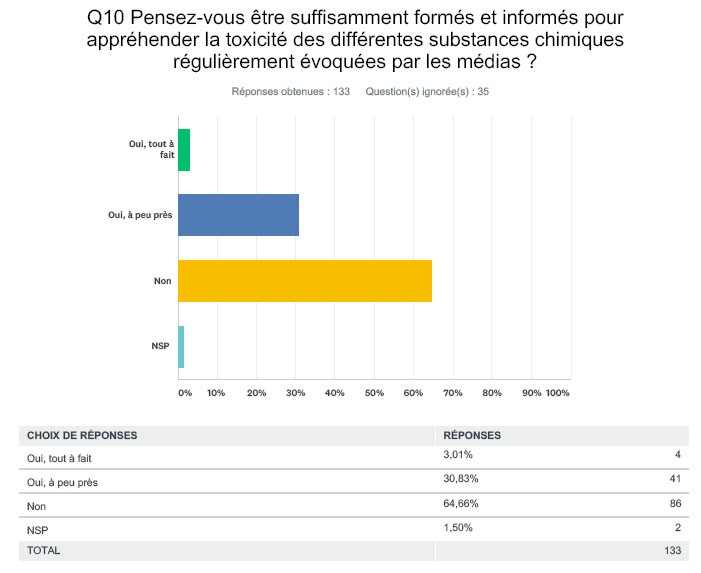

Une formation inexistante

Face à un sujet qui semble donc constituer une préoccupation importante pour les praticiens, ces derniers se sentiraient insuffisamment « formés ou informés pour appréhender la toxicité des différentes substances chimiques ». Ils seraient à peine 5 % à s’estimer « tout à fait » formés ou informés, quand 29 % considèreraient l’être à peu près et que 64 % répondent négativement à cette question (2 % ne se prononcent pas). Recevant une formation initiale un peu plus développée sur ces questions, les pharmaciens seraient 8 % à se déclarer « tout à fait » formés. Les allergologues seraient les spécialistes qui seraient les moins enclins à s’estimer mal ou pas formés sur ces sujets (45 %) et les endocrinologues les plus enclins à s’estimer mal ou pas formés (71 %). On notera que ceux qui semblent se considérer comme les mieux armés seraient également ceux qui ont le moins tendance à qualifier de « disproportionnées » les inquiétudes des patients.

Réponse des médecins généralistes

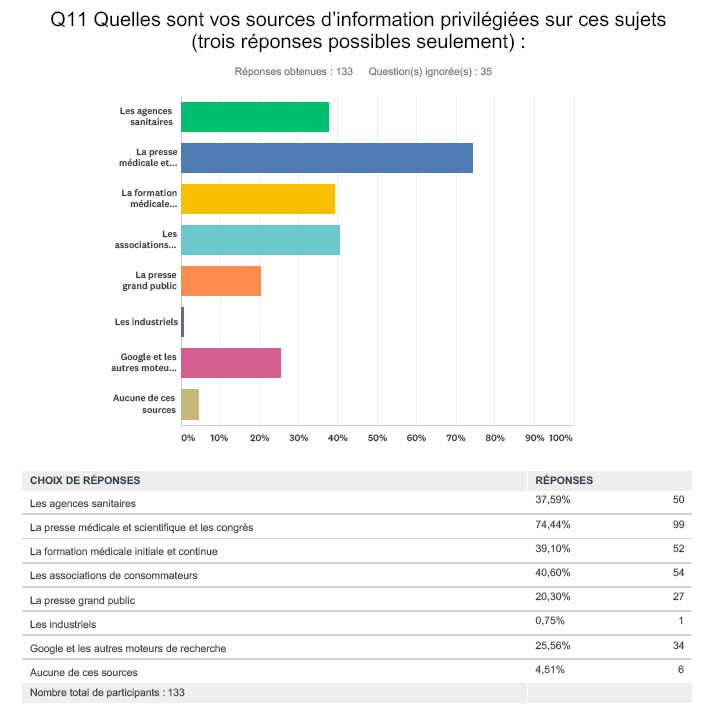

La presse médicale toujours plébiscitée pour s’informer

Les sources étant multiples sur ce sujet (ce qui explique également la diversité de la qualité de l’information), l’enquête a voulu déterminer celles qui étaient privilégiées par les médecins et pharmaciens parmi les agences sanitaires, la presse médicale et scientifique et les congrès, la formation médicale initiale et continue, les associations de consommateurs, la presse grand public, les industriels, Google et les autres moteurs de recherche. Alors que les participants ne pouvaient donner que trois réponses, le surprenant trio de tête se compose de la presse médicale et scientifique et les congrès (33 %), les associations de consommateurs (17 %) et les agences sanitaires (17 %). Ces trois pôles devanceraient la formation médicale continue (14 %), la presse grand public (9 %), Google et les autres moteurs de recherche (9 %) et les industriels (moins de 1%). On soulignera que 0,7 % des praticiens indiquent n’utiliser aucune de ces sources. Les agences sanitaires constitueraient la deuxième source d’information des pharmaciens, devant les associations de consommateurs (et non à égalité avec les associations de consommateurs). Néanmoins, on ne retrouve pas significativement de défiance vis-à-vis des associations de consommateurs au sein des spécialités pouvant être plus enclines à regarder les inquiétudes des patients comme disproportionnées.

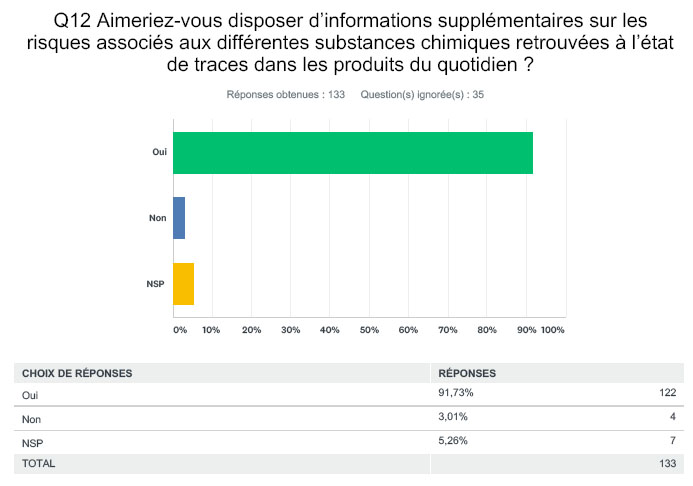

Des aspects multiples et également intéressants

Se sentant apparemment insuffisamment formés, les médecins seraient une forte majorité (92 %) à souhaiter disposer d’informations supplémentaires sur les risques associés aux différentes substances chimiques retrouvées à l’état de traces dans les produits du quotidien. Seuls 4 % n’en attendraient pas davantage et 4 % ne se sont pas prononcés. Des chiffres semblables semblent retrouvés chez les pharmaciens (94 % attendraient de nouvelles données). Afin de mieux appréhender le sujet, les médecins considèreraient que seraient le plus pertinentes des « informations sur la toxicité pour l’homme, substance par substance, en fonction de la dose » (41 %), sur l’élaboration des normes de référence (21 %), domaine mal connu, sur les procédures industrielles et leurs obligations en matière de sécurité (18 %) et enfin sur la conduite des analyses de toxicité (18 %). Ainsi, on le voit, si la question de la toxicité intrinsèque de chaque substance paraît dominer, les autres champs susciteraient un intérêt similaire auprès des praticiens, qui semblent vouloir appréhender tous les aspects de la question.

Réponse des médecins généralistes

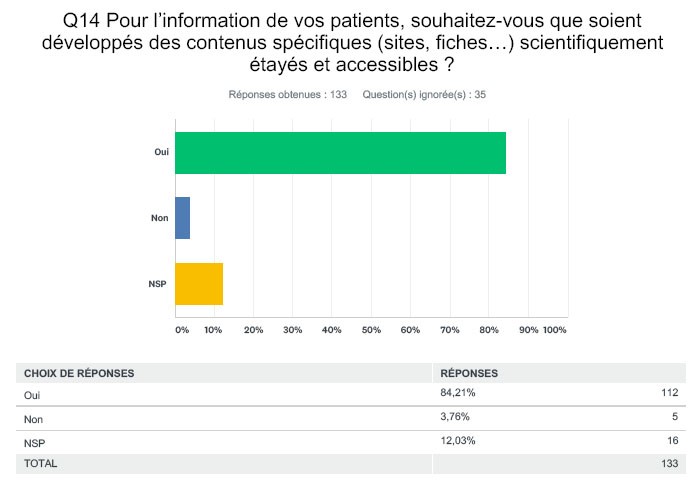

Des patients à informer également

Enfin, outre leur propre information, les médecins et pharmaciens ont été interrogés sur celle de leurs patients. Ils seraient ainsi une large majorité (88 % chez les médecins et 92 % chez les pharmaciens) à plébisciter l’idée de développer des contenus spécifiques scientifiquement étayés et accessibles sur ces sujets, tandis que 4 % (6 % chez les pharmaciens) ne goûteraient guère un tel projet et que 4 % (3 % chez les pharmaciens) ne se sont pas prononcés.

Réponse des médecins généralistes

Des résultats potentiellement inattendus

Cette enquête paraît révéler d’une manière qui surprendra probablement certains observateurs, que la présence de substances préoccupantes à l’état de traces dans les produits du quotidien ne fait peut-être pas partie des sujets fréquemment abordés par la presse à propos desquels les médecins se sentent contraints de rappeler aux patients les possibles exagérations des données relayées par la presse et internet. Au contraire, les praticiens ne nourriraient pas de profonde défiance vis-à-vis des informations diffusées en la matière et non seulement partageraient mais également devanceraient les préoccupations des patients, en se déclarant facilement proactifs. Si, compte tenu du caractère déclaratif de cette enquête et de la faiblesse du nombre de réponses dans certaines spécialités il n’est pas assuré que les conseils spontanés sur ces sujets soient aussi fréquemment dispensés par les praticiens qu’ils semblent l’affirmer, leurs réponses paraissent témoigner de l’importance qu’ils accordent au sujet et de leur sentiment que ce dernier devrait être au cœur de leur préoccupation pour leurs patients. En décalage, les interrogations peut-être pas si fréquentes des patients (en dépit d’une préoccupation certaine, comme le révèle l’enquête menée par notre groupe de travail en parallèle auprès du grand public), semblent témoigner que les médecins n’apparaissent pas toujours comme les interlocuteurs privilégiés des patients sur ces sujets. Peut-être une meilleure formation, souhaitée apparemment unanimement, permettrait de faire évoluer la situation sur divers plans. La confrontation entre ces résultats et les résultats de notre enquête conduite auprès du grand public témoigne en tout état de cause de niveaux de préoccupations proches entre les consommateurs/patients et les professionnels de santé et signale une même demande d’informations fiables, avec la tentation de se tourner vers les mêmes instances.Des tendances claires

Si la représentativité des enquêtes du JIM est assurée par le large nombre de professionnels inscrits sur son site et si elle est apparaît confirmée à l’occasion de sondages conduits sur des sujets similaires par des instituts, notre travail ne répond cependant pas à la règle des quotas et pour certaines spécialités le nombre de répondeurs demeure faible. Par ailleurs, comme dans toute enquête de ce type, des biais de réponse existent nécessairement : les professionnels de santé les plus intéressés (voire les plus inquiets ?) auront été nécessairement les plus enclins à répondre. Cependant, les taux sans nuance obtenus à certaines questions permettent de dessiner des tendances concernant notamment la préoccupation des praticiens.Aurélie Haroche