Paris, le jeudi 13 décembre 2018 – Jamais on a autant parlé de télémédecine sur le JIM qu’en 2018 et au-delà dans l’ensemble de la presse professionnelle et générale. L’entrée en vigueur d’une politique tarifaire au début de l’automne a sans doute constitué un tournant majeur, tandis que les résultats de nombreux projets et expérimentations, impliquant la téléconsultation, la télésurveillance et l’utilisation de l’intelligence artificielle, ont été publiés et se révèlent souvent encourageants. Pourtant, l’avènement de la télémédecine est-il réel ? Pour qu’il le soit, il est indispensable que les médecins et les professionnels de santé s’emparent de cette pratique.

Or, pour l’heure, ils y semblent encore étrangers, s’ils ne sont pas réticents.

Des médecins réticents

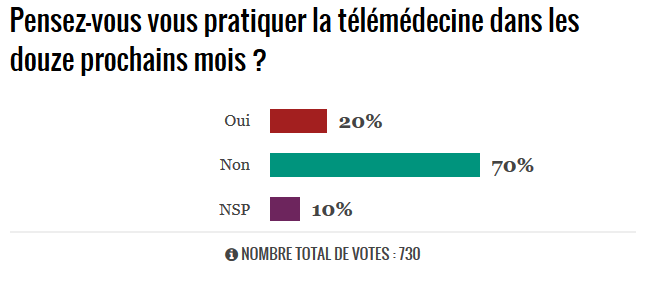

Un sondage réalisé sur notre site du 17 octobre au 10 décembre auprès de 730 professionnels de santé inscrits sur le JIM signale en effet que seuls 20 % envisagent de réaliser des actes de télémédecine dans les douze prochains mois. S’ils sont 10 % à se montrer hésitants (éventuellement enthousiastes sur le principe mais maîtrisant mal les aspects concrets et techniques), 70 % sont convaincus que la télémédecine ne fera pas partie de leur avenir proche.

Sondage réalisé sur JIM du 17 octobre au 11 décembre 2018

Ce résultat qui fait écho à celui d’un sondage flash réalisé sur le site du Quotidien du médecin en septembre qui signalait que 76,4 % des praticiens n’avaient pas l’intention de proposer d’actes de télémédecine à leurs patients contraste avec l’enthousiaste affiché de certains décideurs. En revanche, il reflète bien les résistances que l’on devine chez de nombreux praticiens et représentants syndicaux. Ainsi, les patrons de MG France et de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) insistent régulièrement sur la nécessité d’inscrire la télémédecine dans le parcours de soins. De son côté, Jérôme Marty, patron de l’Union française pour une médecine libre (UFML) a récemment publié une tribune (également signée par le professeur Laurent Lantieri et le docteur Gérald Kierzek) rappelant dès son titre : « Le numérique ne remplacera jamais un médecin ». Détaillant la portée du message de ce texte, Jérome Marty précisait récemment au site Slate : « On n’est absolument pas contre la télémédecine, ce qu’on dit c’est qu’elle ne doit pas remplacer le médecin ». Il met notamment en garde contre l’installation d’une médecine à deux vitesses qui verrait les plus riches continuer à pouvoir voir "réellement" un médecin, quand les autres devraient se contenter de rapports par écran interposé ; une inquiétude que l’on retrouve également dans les enquêtes menées auprès des patients.

Des patients ignorants et prudents

Conséquence de cette attitude de défiance et de leur faible attirance pour le dispositif, les médecins n’évoquent que rarement le sujet avec leurs patients. Selon une enquête menée auprès de 8 000 assurés par Carte blanche partenaires, la Société française de télémédecine (SFT) et l’Université de Montpellier dont les résultats ont été présentés début décembre au congrès de Télémédecine, seulement 5,2 % des sondés ont entendu parler de télémédecine par leur médecin ou leur pharmacien. Ce défaut de discussion avec les professionnels de santé explique que seuls 17,7 % des Français affirment avoir une connaissance précise des principes de la télémédecine. Il n’est donc guère surprenant qu’ils se montrent prudents quand on évoque avec eux la possibilité de recourir à la télémédecine : 51,9 % des Français pourraient se laisser tenter par une téléconsultation pour eux-mêmes, mais ils ne sont plus que 17,3 % à l’envisager pour leurs enfants. Par ailleurs, quel que soit le motif de la consultation, les Français privilégieraient toujours leur médecin traitant ( ce qui ne manquera pas de rassurer les syndicats de médecins libéraux).

Des décideurs volontaristes

Cette frilosité des praticiens et cette méconnaissance des patients pourront-elles freiner l’enthousiasme des partisans d’un développement important de la télémédecine ? Ils sont nombreux à défendre les multiples avantages de cette pratique, tant pour l’accès aux soins, l’amélioration du suivi des patients que d’un point de vue économique. « Oui, [la télémédecine] peut aider à combler pour une part les déficits de médecins, de zones médicales sous-dense, ça fait partie des remèdes » considère ainsi Alexandre Mathieu-Fritz, sociologue du travail spécialiste de télémédecine cité par Slate. De son côté Thomas Mesnier, médecin et député LREM, défend : « Il est nécessaire d’ouvrir la télémédecine à un plus grand nombre de professions ».

Avantages économiques…

Au-delà de ces déclarations d’intention, comment convaincre ?

Outre la mise en place de mécanismes contribuant à prévenir

certaines dérives, les résultats d’expérimentations encourageantes,

telles celles qui ont été dévoilées lors du congrès de Télémédecine

et qui feront bientôt l’objet de compte-rendu détaillés sur le JIM,

peuvent contribuer à lever certaines réticences. Parallèlement,

l’Association des laboratoires japonais en France (LajaPF) et la

société IQVIA viennent de rendre publics les résultats d’une

analyse mettant en évidence le bénéfice économique de la

télémédecine. Pour réaliser ces travaux, trois scénarios inspirés

de la littérature scientifique ont été utilisés. Ils concernent la

télésurveillance par le contrôle à distance de la pression

artérielle chez les patients atteints d’hypertension artérielle

(HTA), la téléconsultation avec l’urologue pour les patients

atteints d’une tumeur maligne de la prostate ayant subi une

prostatectomie et la télé-expertise d’un ophtalmologue chez des

patients atteints d’un diabète de type 2 avec suspicion de

rétinopathie diabétique. Pour chacun de ces scénarios, « les

chercheurs ont établi une situation de référence (…), à partir des

données de l’échantillon général des bénéficiaires » et ont

évalué les coûts des soins.

… et au-delà !

Ils ont ainsi pu déterminer que par rapport à une prise en

charge classique, la télésurveillance des patients atteints d’HTA

pourrait permettre une économie de 322 millions d’euros par an,

soit 14 % de la dépense actuelle. Concernant le cancer de la

prostate, l’économie pourrait atteindre 21 % (4,3 millions

d’euros), tandis qu’elle atteindrait 9 % (8 millions d’euros par

an) pour le dépistage de la rétinopathie diabétique. Les coûts de

la télémédecine représentent dans ce type de scénarios un «

investissement limité » indiquent les responsables de l’étude. Ces

derniers estiment que si la moitié des économies dégagées était

consacrée au financement des outils, les gains demeureraient

néanmoins importants. Les gains sont liés à la diminution du nombre

de consultations, à la réduction du coût des transports médicaux, à

la limitation des actes et hospitalisations non justifiés et à la

libération de temps pour les professionnels. Enfin, si leur étude

était consacrée aux aspects financiers, les auteurs ne manquent pas

de rappeler que « la télémédecine tend à améliorer le

suivi et la qualité de vie des patients ». « La télésurveillance

des patients atteints d’HTA permet par exemple une meilleure

observance thérapeutique, réduisant ainsi d’environ 30 % le risque

d’AVC. Elle encourage en outre l’autonomie, un facteur important,

face à la hausse des maladies chroniques ». De telles données

contribueront-elles à faire évoluer l’adhésion des médecins ?

Affaire à suivre.

Aurélie Haroche