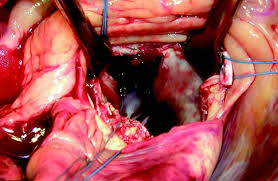

L’obstruction de la chambre de chasse du ventricule gauche est

fréquente dans la cardiomyopathie hypertrophique (CMH). Les

procédures de réduction septale (alcoolisation ou myectomie) qui

lèvent l’obstruction et améliorent les symptômes des patients

réfractaires au traitement médical optimal, peuvent être à

l’origine de troubles de la conduction en raison de la localisation

anatomique des branches du faisceau de His. Ainsi, un bloc

auriculo-ventriculaire (BAV) complet survient chez 10 % à 15

% des patients. Le bloc de la branche droite (BBD) est plus

fréquent après alcoolisation septale tandis que le bloc de la

branche gauche se voit plus souvent après myectomie septale.

Cui et coll. ont tenté de déterminer l’impact des anomalies de

la conduction sur la mortalité de 2 482 patients (hommes : 55,2 %)

porteurs d’une CMH obstructive (CMHO) traitée par myectomie septale

entre 1961 et 2016. Pour ce faire, ils ont notamment soigneusement

analysés les ECGs pré- et postopératoires de ces patients.

Globalement, seuls 2,3 % des malades ont développé un BAV

complet. Après la myectomie, sur les 2 159 patients (87,0 %) qui

avaient une conduction normale en pré-opératoire, 38,8 % ont

présenté un BBG, 1,1 % un BBD et 0,6 % un BAV complet. Parmi

les 112 patients qui avaient un BBD à l’état basal, 34,8 % ont

développé un BAV complet en postopératoire.

La nécessité d’une stimulation cardiaque postopératoire est prédictive de la mortalité

Lors d’un suivi moyen de 8,6 ans, après ajustement pour l’âge,

le genre et les procédures concomitantes, la mortalité globale

différait significativement (p = 0,015) selon les différents

troubles de la conduction présents en postopératoire.

C’est ainsi, en particulier, qu’après la myectomie, les

patients dont le rythme cardiaque était entrainé électriquement

avaient une mortalité plus élevée (hazard ratio 1,57; intervalle de

confiance 95 % : 1,15 à 2,14; p = 0,005), que celle des patients

dont la conduction était normale, sans différence toutefois entre

les groupes BBD et BBG (comparés à la normale).

Dr Robert Haïat