Protocole expérimental

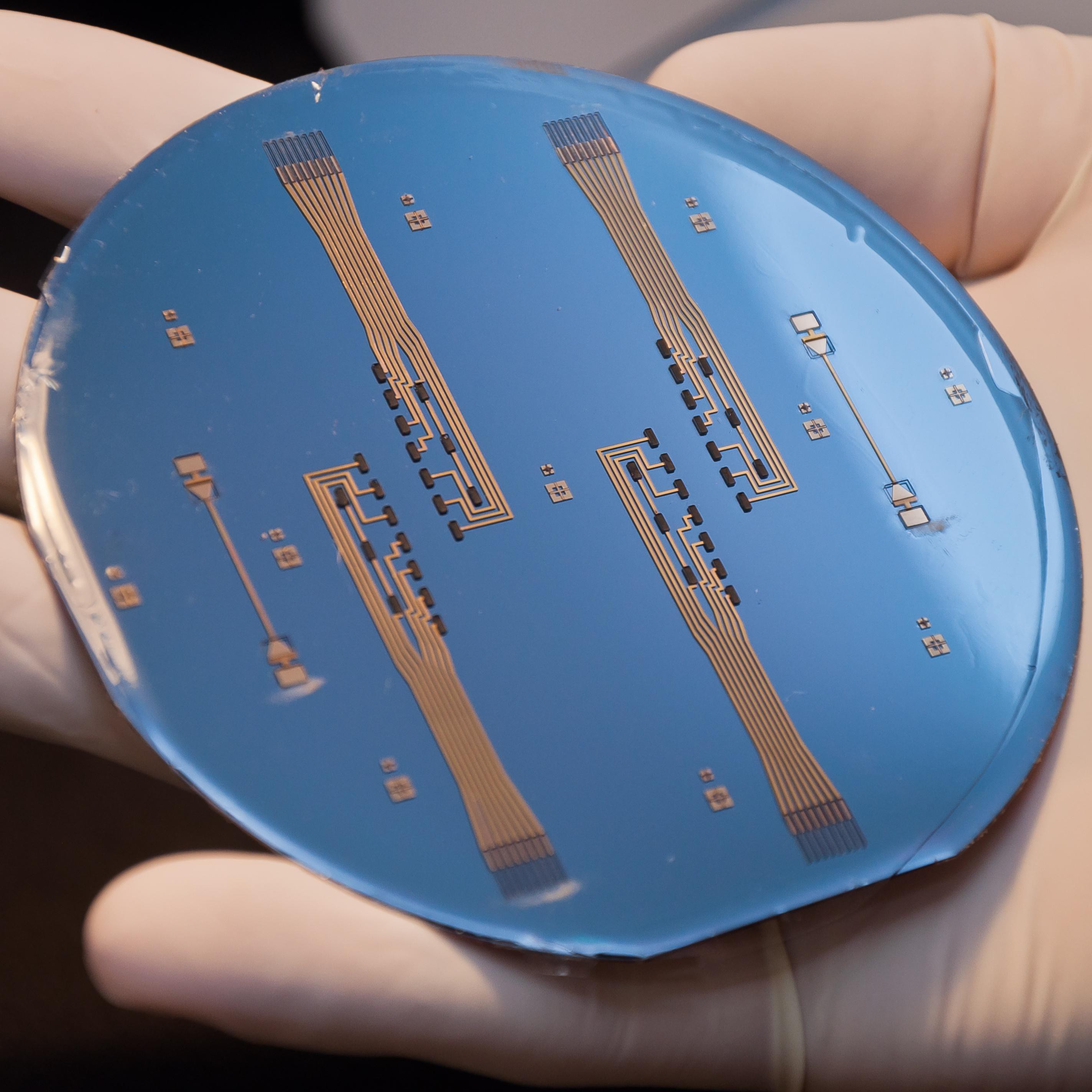

Parmi ces freins, les méthodes et critères d’évaluation

classiques des dispositifs médicaux peuvent être mal adaptées à ces

innovations, qui ont fréquemment pour spécificité d’être

personnalisées. Pour répondre à cette limite, le Laboratoire des

Interfaces Bioélectroniques (LSBI) de l’EPFL a développé un «

protocole expérimental multimodal pour tester, optimiser et

valider des dispositifs implantables, souples et personnalisés

», détaille un communiqué de l’EPFL. Les chercheurs ont présenté

leur méthode dans la revue Advanced Materials.

IRL

La première étape de ces travaux a consisté à concevoir un

modèle reproduisant le « tissu dans lequel sera implanté le

dispositif in vivo avec ses propriétés anatomiques et

biophysiques ». Il s’agit d’une « reproduction

personnalisée » reposant sur des données d’imagerie médicale et

le recours à l’impression en trois dimensions. « Cela signifie

que pour chaque individu, nous reproduisons la structure anatomique

exacte du tissu qui hébergera l’implant », précise Giuseppe

Schiavone. Outre l’insertion dans ce tissu et l’observation de

l’adaptation de la neuroprothèse, cette dernière peut être soumise

à différents stimuli mimant les conditions d’utilisation normales

de la vie quotidienne, générés par une « plateforme »

spécifique également développée par le laboratoire. Ainsi

l’évaluation repose sur des critères plus proches d’une utilisation

dans la vie réelle, tandis que cette méthode, plus facilement

reproductible, permet en outre d’éviter des interventions

chirurgicales. Plus éthique, elle est également plus rapide et

moins coûteuse. « Cela permet aussi de tester le dispositif à

chaque étape, et de faire des modifications ou des améliorations,

sans que cela soit lourd de conséquence » remarque Guiseppe

Schiavone.

Encourager l’approche translationnelle pour apporter un bénéfice rapide aux malades

Aurélie Haroche