Une réalité qui dérange

Face à ces reports de soins qui se répètent depuis près de deux ans, une question, impensable il y a seulement quelques mois, qui paraît totalement contraire aux principes fondamentaux de l’éthique médicale, commence néanmoins à s’imposer : elle interroge le fait de considérer la vaccination comme un critère de priorisation d’accès à certains soins (lorsque ces derniers sont contingentés). Le courrier d’un réanimateur se demandant s’il est « normal de priver des patients de lits de réa ou de soins chirurgicaux, pour prendre en charge des malades du Covid non vaccinés » cité par exemple par le docteur Thibaud Haaser, oncologue et membre du comité d’éthique du CHU de Bordeaux a ainsi beaucoup été commenté. Parallèlement, un collectif de médecins dans Le Monde écrivait récemment : « Nous souhaitions attirer l’attention sur ce sentiment spontané, grandissant chez les acteurs de santé, totalement inédit. (…) Il est question ici de rapporter une réalité dérangeante et qui ne peut être ignorée. Le manque de moyens donnés à l’hôpital public est la conséquence de décisions socio-économiques depuis de nombreuses années maintenant et si l’afflux de malades est une cause majeure des problématiques de priorisation, ce sont aussi nos diminutions capacitaires qui les imposent ».Un climat politique favorable aux discriminations les plus dures

Les autres facteurs contribuant à l’émergence de tels questionnements (outre la situation catastrophique de l’hôpital de façon chronique) sont multiples. Le climat politique est un terreau favorable. En transformant le passe sanitaire en passe vaccinal, le gouvernement accroit en effet un peu plus la pression sur les personnes non vaccinées et légitime (même inconsciemment) les réflexes de rejet qui s’installent dans la société. D’ailleurs, le Canard Enchaîné rapporte cette semaine que le Président de la République aurait déclaré lors du dernier conseil de défense : « faire peser les contraintes sur les non-vaccinés reste notre boussole absolue ». Au-delà des plus hautes sphères, l’amendement déposé par le député LR du Nord, Sébastien Huygue au projet de loi sur le passe vaccinal préconisant que « les frais de maladie liés à une contamination au coronavirus sont remboursés selon un système de franchises pour les personnes non-vaccinées dans des proportions fixées par décret en Conseil d’État » est une brèche supplémentaire ouvrant la voie aux discriminations (à quand des mesures similaires pour les fumeurs, les obèses, les afficionados de la dive bouteille ou de la conduite ultra-rapide, les adeptes des relations sexuelles non protégées ?).Camp du bien

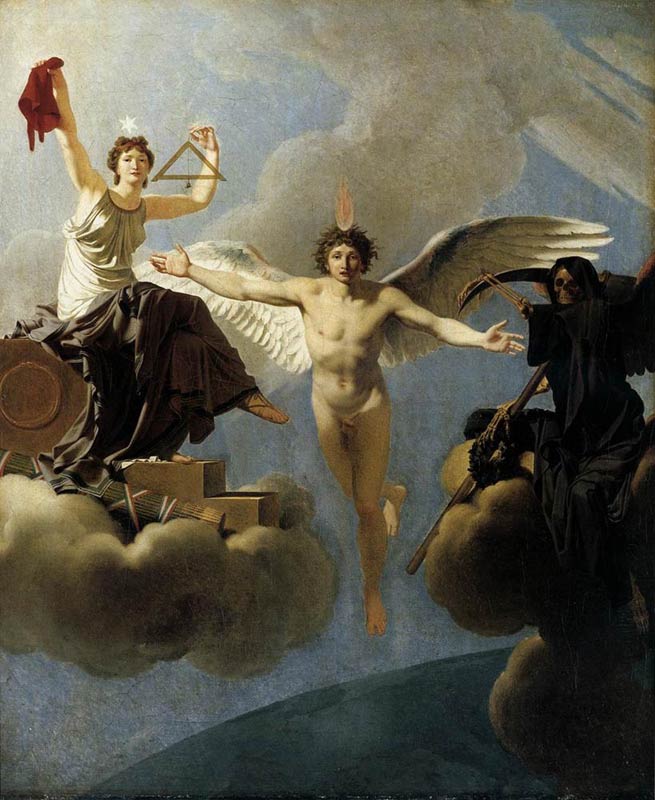

Ce climat politique ne peut qu’accroître des sentiments très répandus. La « vaccination » renforce chez certains (beaucoup ?) le sentiment d’appartenir au « camp du bien » et de devoir en conséquence être imités, sous peine d’être légitimement bannis. Elle exacerbe le sentiment de jouir d’un « pouvoir légitime » de « prescription » de ceux qui savent vis-à-vis de ceux qui ne savent pas. Le Dr Claudina Michal-Teitelbaum résume ainsi sur Twitter : « Personnellement je ne m’y trompe pas quand je vois des universitaires expliquer en termes choisis que laisser mourir les non vaccinés serait de la sélection naturelle ou « bien fait » avec un air indigné ou un sourire entendu : ça pue le mépris de classe ». Chez un certain nombre de médecins cependant, c’est plus certainement un niveau d’épuisement inégalé qui pousse vers de telles pensées, qui jusqu’alors étaient immédiatement refoulées.Bouc émissaire uniforme

Envisager de faire de la vaccination un critère (comme il en existe d’autres) de priorisation des patients poursuit probablement en partie la logique de transformation des non vaccinés « en bouc émissaire ». Ce phénomène tend notamment à faire de ceux qui ne se vaccinent pas un groupe uniforme et uniformément coupable. Pourtant, comme l’écrivent les auteurs de la tribune du Monde : « Aussi le corps médical ne peut-il toutefois ignorer le caractère complexe et très hétérogène des populations refusant encore la vaccination. Certes, on ne peut nier l’existence de groupes minoritaires mais très actifs de personnes s’égarant dans une interprétation saugrenue et dangereuse des données de la science. Mais ce sont aussi le manque d’accès à une information juste et bien formulée ou plus probablement encore des représentations liées à des expériences personnelles ou familiales qui nourrissent ce refus. Avoir refusé la vaccination ne signifie pas nécessairement être un antivax. Tout cela est bien plus complexe ; mais la lassitude s’installant, les soignants pourraient avoir du mal à se saisir de cette complexité ».Eviter les passages à l’acte en reconnaissant l’existence de la question

Si on le mesure l’émergence de ces questionnements s’inscrit dans la continuité de réflexes classiques d’individus et de sociétés confrontés à une crise profonde, évacuer la question soulevée pourrait cependant être contre-productif. « Prioriser en fonction du statut vaccinal est inenvisageable. Ce n’est pas pour ça qu’il faut glisser le débat sous le tapis. Poser la question, simplement en parler, peut justement éviter des passages à l’acte », remarque Thibaud Haaser, à Bordeaux. Aussi, la Société française d’anesthésie réanimation (SFAR) a rappelé dans une position rendue publique le 22 décembre « A gravité égale, la seule raison qui justifierait de retenir la vaccination comme critère médical de priorisation serait que celle-ci donne plus de chance de survie (en terme de quantité de vie et de qualité de vie). À ce jour, il n’existe pas de preuve scientifique solide pour l’affirmer. Au-delà des critères médicaux, une priorisation qui se baserait sur un critère de mérite (les vaccinés seraient plus méritants que les non vaccinés) sort du champ médical et serait discriminatoire (…) Chacun est libre d’accepter ou de refuser un traitement. C’est le cas pour la vaccination. Et quand bien même celle-ci deviendrait obligatoire, cela ne justifierait pas non plus de facto de ne pas prendre en charge ceux qui ne respecteraient pas la loi. De nombreuses conduites à risque pèsent sur le système de santé. Pour autant, elles ne sauraient justifier une limitation de l’accès aux soins ».Soigner tout le monde

Cette position claire de la SFAR fait écho à de multiples témoignages plus épidermiques de médecins et de professionnels de santé (notamment dans des réactions à certains des articles du JIM) considérant avec une certaine incrédulité l’existence de ce débat et rappelant le devoir du médecin de ne pas juger les choix de chacun. « Au Samu, j’ai aidé tout le monde : jeune, vieux, con agressif, obèse, cardiaque qui fume deux paquets/jour, hypertendu qui prend pas son traitement, alcoolique qui s’encastre dans un mur, médicaux bourrés en soirée internat. Je n’ai jamais raccroché au nez d’un mec en disant : « bien fait » » témoigne par exemple une infirmière sur Twitter.Des droits et des devoirs

Cependant, le débat interroge une nouvelle fois la question des conséquences collectives de l’exercice de sa liberté individuelle, la question de la responsabilité de ses actes face aux autres. Le professeur d’éthique médicale, Emmanuel Hirsch évoque cet aspect dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche et sur le site The Conversation : « Revendiquer une autonomie quoiqu’il en coûte, mais avec la certitude d’être malgré tout assuré du droit inconditionnel d’accéder, en cas de besoin, à des soins critiques, est-ce assumer une responsabilité et en assumer la logique ? À ce jour, aucun des propagandistes de la liberté de non-vaccination n’a postulé de la reconnaissance de directives anticipées à l’éventualité de ne pas être réanimé consécutive à leur choix. Aucun d’entre eux ne s’est exprimé sur les modalités d’une priorisation en réanimation qui, du fait de leur décision, s’avérerait préjudiciable à une personne vaccinée. Outre le fait qu’une hospitalisation en réanimation est l’expérience d’une dépendance radicale, à laquelle certains ne survivent pas ou souvent avec des séquelles à vie, entraver les missions imparties aux professionnels de santé par des traitements lourds, pourtant évitables, relève de l’inconséquence. C’est faire assumer à autrui une liberté personnelle qui compromet la leur, ainsi que la capacité d’agir pour le bien commun. (…) Le Code de la santé publique rappelle que « les droits reconnus aux usagers s’accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose ». Ce devoir de responsabilité s’exerce dans l’affirmation d’un souci de réciprocité peu conciliable, à l’épreuve des faits, avec la revendication d’un libre choix qui invoque le principe de précaution et la liberté d’exprimer une hostilité à des mesures comme la vaccination, pour se soustraire à toute obligation ou concession d’intérêt général » écrit-il avant plus loin de s’interroger clairement : « Selon quels principes intangibles ériger des critères décisionnels pertinents, éthiquement soutenables, alors que tant de facteurs, notamment d’ordre socioculturel, infèrent dans l’exposition différenciée aux risques en ce qui concerne notre santé ? La participation à la solidarité vaccinale ne pourrait-elle pas toutefois constituer un critère d’arbitrage recevable entre deux malades présentant des indications équivalentes à la réanimation ? ». De telles réflexions ne manqueront pas de faire réagir, ne serait-ce que parce que les personnes non vaccinées continuent à participer à la solidarité nationale par leurs cotisations et leurs impôts.Au-delà du jugement moral…

Aurélie Haroche