Paris, le jeudi 10 novembre 2022 – Il y a quelques semaines,

des chercheurs de l’université de Boston décrivaient sur le site de

prépublication BioRxiv leurs expériences destinées à comparer la

protéine spike du variant Omicron de Sars Cov-2 avec celle de la

souche originale. Pour ce faire, ils ont mis au point une version

hybride du virus.

La médiatisation de cette présentation, qui s’est notamment

concentrée sur le fait que le virus obtenu par les chercheurs était

associé à une très haute mortalité chez des souris spécifiquement

sélectionnées pour leur grande susceptibilité à SARS-CoV-2, a

contribué à réactiver une controverse très ancienne sur la

pertinence de ce type de manipulation virologique en

laboratoire.

Depuis plusieurs années, la communauté scientifique est en

effet divisée sur la position à adopter face à ces travaux, qui

conduisent à des « gains de fonctions » pour les virus originaux.

Chaque nouvelle expérience médiatisée ravive les discussions, comme

on s’en souvient en 2011 les travaux de Ron Fouchier et Yoshihiro

Kawaoka qui avaient induit des mutations du virus de la grippe

aviaire H5N1 afin d’accroître sa transmissibilité entre humains, ce

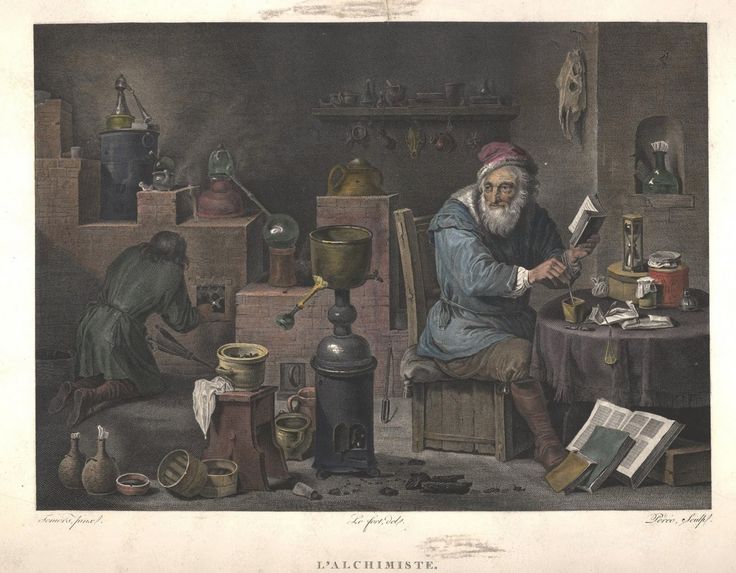

qui avait entraîné un regain de popularisation du terme «

Frankenvirus ».

Qu’il s’agisse de ces recherches ou de celles de Boston

aujourd’hui, faut-il considérer qu’elles apportent des

connaissances scientifiques essentielles et doivent donc être

encouragées, si toutefois toutes les conditions de sécurité sont

respectées ou au contraire juger que les risques sont bien

supérieurs aux bénéfices et totalement les interdire ?

Rien à gagner

La Covid a-t-elle modifié les données de cette controverse ?

D’abord, elle a probablement affaibli considérablement un des

arguments souvent mis en avant par les défenseurs de ce type de

manipulations soulignant la nécessité de se préparer à une

pandémie. De fait, les expériences dites de « gains de fonctions »

qui ont été conduites par le passé ne semblent guère avoir permis

au monde de mieux faire face à la plus grande pandémie de ces 100

dernières années, tandis que ce sont d’autres types de recherche

(celles sur les ARNm) qui nous ont permis de nous en libérer (en

partie).

Par ailleurs, même si l’origine de SARS-CoV-2 demeure encore

très opaque, la possibilité que des travaux de laboratoire aient pu

favoriser la circulation du nouveau tueur est très loin d’être

écartée aujourd’hui.

« Au fil du temps, l’hypothèse qu’un accident de

laboratoire soit à l’origine de la pandémie a discrètement fait son

chemin dans les milieux scientifiques. Pourfendue comme complotiste

dans une tribune indignée du Lancet publiée en février 2020,

vilipendée durant les premiers mois de la pandémie par toutes les

sommités de la virologie, cette hypothèse n’a fait que progresser

depuis lors. Au point qu’un grand nombre de chercheurs la tiennent

désormais, généralement en privé, pour la plus probable »

résume dans le Monde, le journaliste scientifique Yves

Sciama.

Les manipulateurs de virus prolifèrent

Si ces différents éléments pourraient nous avoir prévenu des

limites voire des dangers de ce type de travaux, la Covid a en

réalité entraîné leur accélération. « Des expériences qui

étaient rarissimes il y a une quinzaine d’années deviennent

beaucoup plus fréquentes. Ça nécessite d’avoir davantage de

régulations éthiques et davantage de raisonnement sur les risques

et les bénéfices de ce type d’expériences », observait ainsi il

y a quelques jours dans l’émission de Guillaume Erner sur les ondes

de Radio France Etienne Decroly, virologue, directeur de recherche

au CNRS dans le laboratoire Architecture et Fonction des

Macromolécules Biologiques (AFMB) de l’Université

d’Aix-Marseille.

Filippa Lentzos, spécialiste de biosécurité au King’s

College de Londres, lui fait écho dans les colonnes du Monde :

« On voit aujourd’hui se multiplier les demandes de financement

pour la préparation pandémique dans les pays du Sud où le risque

d’émergence est le plus fort, ce qui nous place à une sorte de

croisée des chemins. Est-ce que cet argent va aller dans des

directions sûres, à des investissements dans les hôpitaux, à de la

surveillance de l’état de santé des populations, ou bien est-ce

qu’une partie significative alimentera la dangereuse collecte de

virus dans la faune sauvage, ou des expériences sur ces virus qui

jusqu’à aujourd’hui n’ont jamais permis de prédire ni de préparer

les pandémies ? » s’interroge-t-elle.

Rien de meilleur que le gain de fonction ?

La multiplication probable de ce type d’expériences relance les mêmes interrogations. Sont-elles indispensables dans le sens où aucune autre technique ne permettrait d’obtenir les réponses recherchées ? Là encore, la controverse fait rage, résumée il y a quelques années par Gabriel Gazeau et ses camarades de l’Ecole des mines (à l’occasion d’une réflexion sur les travaux de Ron Fouchier et Yoshihiro Kawaoka) : « Cependant, il ne semble pas y avoir de méthodes alternatives au GOF (Gain of Function, ndlr). Par exemple, certains opposants aux recherches présentent la méthode inverse du Gain-of-Function comme alternative. Il s’agit naturellement du procédé par Loss Of Function, qui suit une logique inverse: en retirant un tropisme génétique, on observe quelle fonction de la molécule est éventuellement perdue. On pourrait ainsi obtenir un résultat similaire sans se retrouver à manipuler une souche virale dangereuse. Cependant, si le processus est symétriquement inverse, les résultats ne le sont pas. Observer une perte de fonction liée au retrait d’un tropisme ne se traduit pas par une corrélation entre le tropisme et la fonction. Ceci signifie que cette relation n’est pas symétrique, et que l’on ne peut en déduire que le gain du même tropisme sur une molécule différente lui fera acquérir la fonction. L’intérêt pratique de la méthode en est grandement atténué, puisque l’on cherche à identifier quels virus dans la nature seraient en mesure d’acquérir la fonction de transmissibilité d’homme à homme ».

Plus rien à perdre !

Cependant, l’objection selon laquelle ces recherches n’ont pas

permis de nous prémunir de la pandémie de Covid n’apparaît pas

totalement disqualifiée. Avant même cette dernière, d’ailleurs,

certains invitaient à se méfier de ce type de discours. Les

étudiants de l’école des mines décrivaient : « Les anti-GOF/PPP

ne nient pas que les expériences menées par Fouchier et Kawaoka ont

permis d’identifier la protéine impliquée dans le processus de

mutation qui confère au virus le caractère transmissible.

Néanmoins, selon eux, l’intérêt d’une telle découverte reste limité

: l’identification de cette protéine n’exclut pas qu’un mécanisme

de mutation associé à des protéines autres puisse lui aussi

contribuer à l’acquisition du caractère transmissible par le virus

H5N1. Considérant la grande instabilité des virus grippaux,

identifier le mécanisme de mutation associée à une protéine

spécifique a donc une valeur scientifique limitée qui de leur point

de vue, est loin de compenser les risques encourus. Les partisans

des expériences de type GOF considèrent que l’identification du

type de mutations impliquées dans l’acquisition du caractère

transmissible fournit, au-delà de la compréhension des mécanismes

en cause, des données utiles pour surveiller, prédire, voire

prévenir le risque de transmissibilité et d’augmentation de la

virulence. Les opposants leur rétorquent qu’en mettant en avant les

applications éventuelles des connaissances acquises pour la

surveillance ou la prévision de pandémie, les promoteurs de ces

expériences en comptent en fait deux fois les « bénéfices ». Il

faut distinguer connaissance scientifique en tant que telle

(établir des relations causales) et application de cette

connaissance (établir des relations instrumentales). La

connaissance acquise est certes un outil qui peut permettre des

avancées dans le domaine de la santé. Néanmoins, il est difficile

d’évaluer à l’avance les possibles bénéfices qui pourront être

tirés de ces applications. Or, les pro-GOF ont tendance à

considérer que les bénéfices tirés de ces applications sont

certains ».

L’histoire a démontré que cela n’était pas parfaitement

prouvé. Néanmoins, de façon paradoxale, Marc Lipsitch,

épidémiologiste américain et professeur au département

d'épidémiologie du Harvard T.H. Chan School of Public Health, qui

s’est pourtant très souvent montré réticent vis-à-vis des travaux

dits de « gain de fonction » note dans le Monde : « La pandémie

a changé à la fois le bénéfice et le risque des expériences de gain

de fonction. Le risque est moindre, puisque si ces expériences

pourraient certes créer une nouvelle vague, la pandémie est déjà

là. Et à l’inverse, les bénéfices de mieux comprendre le virus sont

plus importants, puisque ce virus tue des gens chaque jour.

»

Gestion des risques : des défis à perception variable

Reste en tout état de cause (et puisqu’une interdiction de ces

travaux pourtant souhaitée par certains scientifique apparaît

utopique) la question de la sécurité des laboratoires. Or, outre le

fait que dans les pays émergents, des craintes légitimes peuvent

exister, dans les pays développés, les risques peuvent être plus

insidieux. En effet, comme le faisait remarquer Marc Lipsitch, à

propos de l’expérience de Ron Fouchier et Yoshihiro Kawaoka, «

les gros risques à faible probabilité sont une des choses les plus

difficiles à gérer pour l’esprit humain ».

Ainsi, Ron Fouchier et Yoshihiro Kawaoka n’avaient pas choisi

d’utiliser le niveau maximal de sécurité BSL4 (Biosafety Level),

réservé à la manipulation des agents biologiques les plus mortels,

ce qui a pu être critiqué. Par ailleurs, les cultures scientifiques

et les législations de chaque pays jouent également un rôle majeur.

En France, par exemple Marc Eloit, de l’Institut Pasteur est

convaincu qu’une étude comme celle conduite à Boston n’aurait pas

pu être réalisée.

« « Il ne serait même venu à l’idée de personne de la

proposer », assure-t-il, pointant qu’il y a en France une culture

de la biosécurité et une aversion au risque différentes de ce que

l’on rencontre aux Etats-Unis » relate Yves Sciama. Certes,

mais il existe parallèlement un vide juridique dans notre pays

(rappelé dans Médecine Science par Fanny Velardo et ses confrères

de l’Ecole Pasteur-Cnam de santé publique au printemps dernier) qui

nous place dans une situation si non dangereuse tout au moins

inquiétante.

Ainsi, on le voit, la complexité des enjeux demeure et la Covid si elle a renforcé l’urgence de s’y pencher est loin d’avoir permis d’y répondre. On pourra relire pour s’en convaincre les analyses de :

Yves Sciama,

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/11/07/le-covid-19-ravive-le-debat-autour-de-la-manipulation-des-virus_6148855_1650684.html

Etienne Decroly,

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/frankenvirus-faut-il-mieux-encadrer-certaines-manipulations-en-laboratoire-7308815

Gabriel Gazeau et coll :

https://controverses.minesparis.psl.eu/public/promo14/promo14_G5/www.controverses-minesparistech-1.fr/_groupe5/index.html

Fanny Velardo et coll :

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03620428/

Aurélie Haroche