La Covid-19 (« Corona Virus Disease 2019 ») est une zoonose virale humaine émergente due à un coronavirus à ARN, le SARS-CoV-2 (« Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 »). Ce virus mute constamment lors de sa réplication dans les cellules humaines infectées, comme les virus à ARN responsables des dernières pandémies (VIH, SARS-CoV-2002, virus grippal-H1N pdm09, virus Chikungunya et Zika).

Fin décembre 2019, les premiers cas de SARS-Cov-2 ont été diagnostiqués dans la province de Wuhan en Chine. L’OMS a déclaré la Covid-19 « Urgence de Santé Publique de Portée Internationale » (USPPI) le 30 janvier 2020, alors que la maladie était déjà diagnostiquée dans 20 pays sur 4 continents (Asie, Océanie, Europe et Amérique du Nord). Le virus a ensuite provoqué en moins de 6 mois, une pandémie touchant la quasi-totalité des pays et territoires du monde, pandémie qui perdure.

Depuis le début de la pandémie, le Professeur René Migliani publie régulièrement une situation épidémiologique de la pandémie (20 rapports depuis décembre 2019) [1]. il s’agit de rapports très complets qui présentent, selon les régions de l’OMS, et par pays au sein de ces régions, la situation épidémiologique à un temps donné (nombre de cas, mortalité et létalité, la couverture vaccinale anti-Covid depuis décembre 2020), et l’évolution de la pandémie depuis son début. Les sources de ces données proviennent essentiellement de l’OMS (données Covid et rapports de situation), de l’Université John Hopkins, et pour la France de la Plate-forme coronavirus, du Réseau Sentinelles et de l’Insee.

Situation au 1er janvier 2023

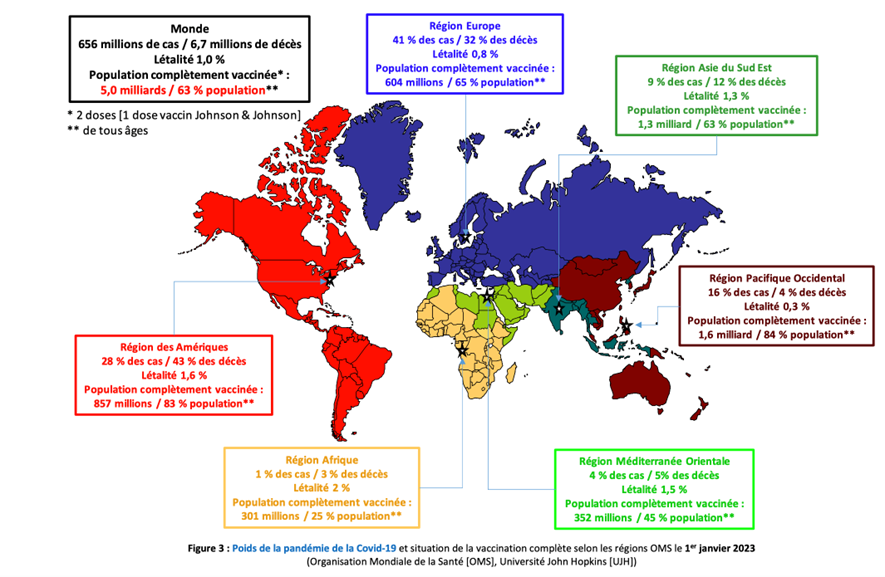

A la date du 1er janvier 2023, le total mondial des cas déclarés depuis le 4 janvier 2020 s’élève à environ 656 millions, dont 6,7 millions de décès (mortalité), avec une létalité (pourcentage de décès parmi les cas) de 1 %. D’après l’estimation du magazine hebdomadaire « The Economist » du 27/01/2023, en prenant en compte la surmortalité qui comprend les décès associés à la Covid-19 directement (dus à la maladie) ou indirectement (dus aux conséquences de la pandémie sur les systèmes de santé et la société), la mortalité déclarée est sous-évaluée d’un facteur 3,1 ; elle est estimée à 21,4 millions [1]

Nombres de cas et de décès selon les pays [1, 2, 3]

La région OMS de l’Europe est la région qui a déclaré le plus de cas (41 %), et la région OMS des Amériques celle qui a déclaré le plus de décès (43 %).

Au 1er janvier, les quatre pays qui déclaraient le plus de cas cumulés sont les USA (100 752 629 cas), l’Inde (44 680 046), la France (39 334 073) et le Brésil (36 331 281), ce qui représente 34 % des cas mondiaux ; les quatre pays qui déclaraient le plus de décès cumulés sont les États-Unis d’Amérique (1 092 674), le Brésil (693 853), l’Inde (530 707) et la fédération de Russie (385 839), soit 40 % des décès mondiaux.

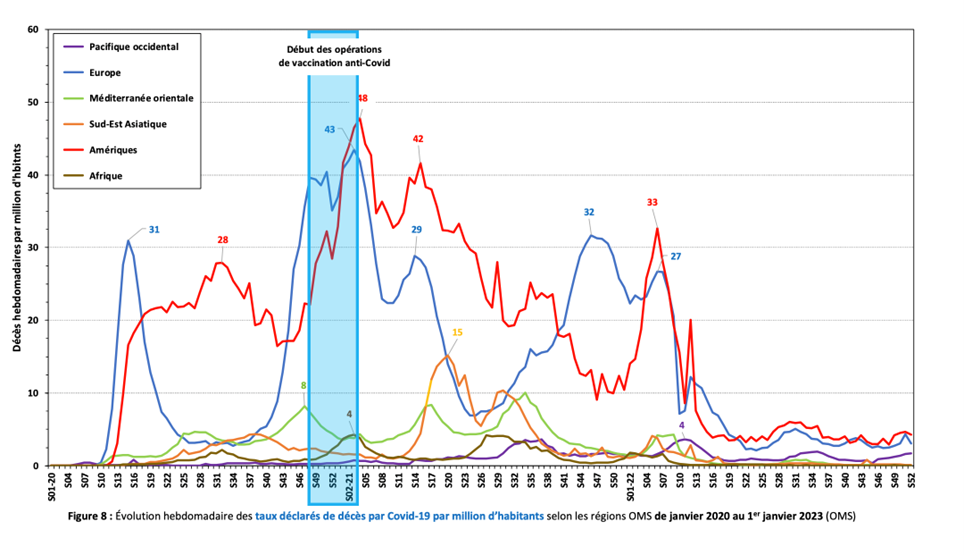

Neuf pays ont une mortalité cumulée déclarée par million d’habitants supérieure à 4 000 : le Pérou avec la mortalité la plus élevé (6 409), et 8 pays dans la région Europe de l’OMS, la Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, la Hongrie, la Macédoine du Nord, la Géorgie, le Monténégro, la Croatie et la Tchéquie.

Fin janvier 2023, les autorités sanitaires chinoises ont déclaré un total d’environ 98 000 décès depuis le début de la pandémie, décès de Hong-Kong et Macao inclus.

La Corée du Nord est un cas particulier ; le pays n’a déclaré, le 14 mai 2022 que 7 cas confirmés de Covid-19 dont 6 décès, (létalité 86 %).

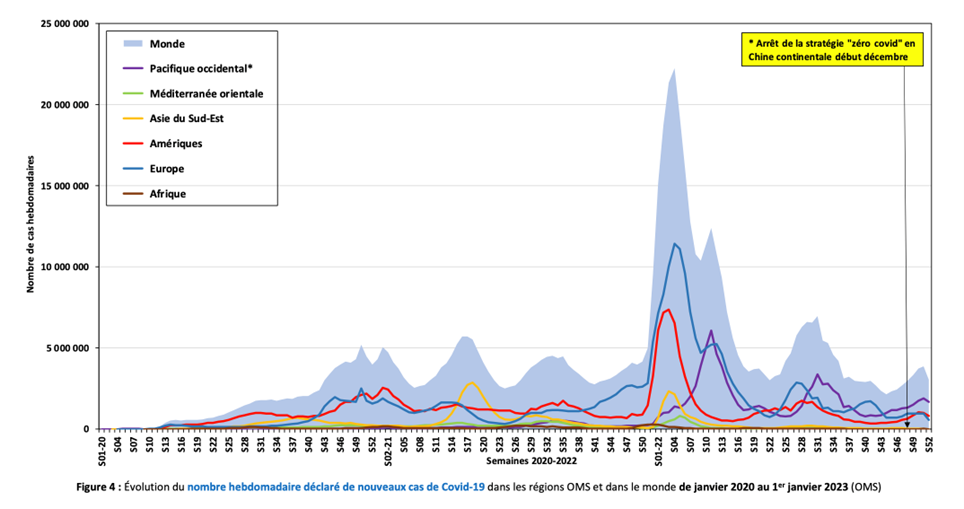

Le nombre de décès déclarés dans le monde a fortement diminué depuis mai 2022, probablement sous les effets combinés, de la diffusion mondiale du variant Omicron et de ses sous-variants plus transmissibles mais moins virulents, de l’amélioration des couvertures vaccinales et de l’amélioration de la prise en charge des malades, en particulier celle des formes graves.

La létalité moyenne mondiale est égale à 1 % ; elle a diminué, elle aussi, depuis mai 2022 pour les mêmes raisons déjà citées.

Deux pays ont une létalité cumulée très élevée : le Yémen (18,1 %) et le Soudan (7,8 %). La situation du Yémen s’explique par la poursuite de la guerre civile qui a provoqué la destruction du système de santé avec une situation humanitaire catastrophique.

Cinq pays et territoires et 66 bases antarctiques n’ont déclaré aucun cas à la date du 1er janvier 2023. En région OMS de l’Europe : Turkménistan (cependant selon des sources non officielles le SARS-CoV-2 circule depuis au moins mars 2020 au Turkménistan où il aurait été responsable de plusieurs vagues épidémiques avec plusieurs milliers de cas ), l’Archipel norvégien Svalbard et Jan Mayen en Arctique. En région OMS de l’Afrique : Île de Tristan de Cunha dans l’archipel britannique de Sainte-Hélène, Ascension-Tristan de Cunha en Atlantique au large de l’Afrique. En région OMS du Pacifique occidental : Tokelau.

Couverture vaccinale [1, 2]

En décembre 2020, ont été lancées les campagnes de vaccinations anti-Covid-19. Le 1er janvier 2023, 63 % de la population mondiale, soit 5 milliards de personnes, avaient reçu un schéma vaccinal complet (2 doses). Les pourcentages de la population vaccinée (tous âges), par ordre décroissant selon la région OMS sont les suivants : Pacifique occidental, 84 % de la population (dont 1,28 milliard de chinois, soit 90 % de la population chinoise) - Amériques, 83 % de la population (avec seulement 69 % de la population USA) - Europe : 65 % de la population- Sud-Est Asiatique, 63 % de la population- Méditerranée orientale : 45 % de la population- Afrique : 29 % de la population.

Les pays (hors territoires et micro-états) où la proportion de personnes complètement vaccinées était la plus élevée étaient au 1er janvier 2023 : les Émirats Arabes Unis (102,8 %), Brunei (99,3%), Singapour (90,8 %) et le Chili (90,3 %).

Les données pour la France au 1er janvier 2023 [4]

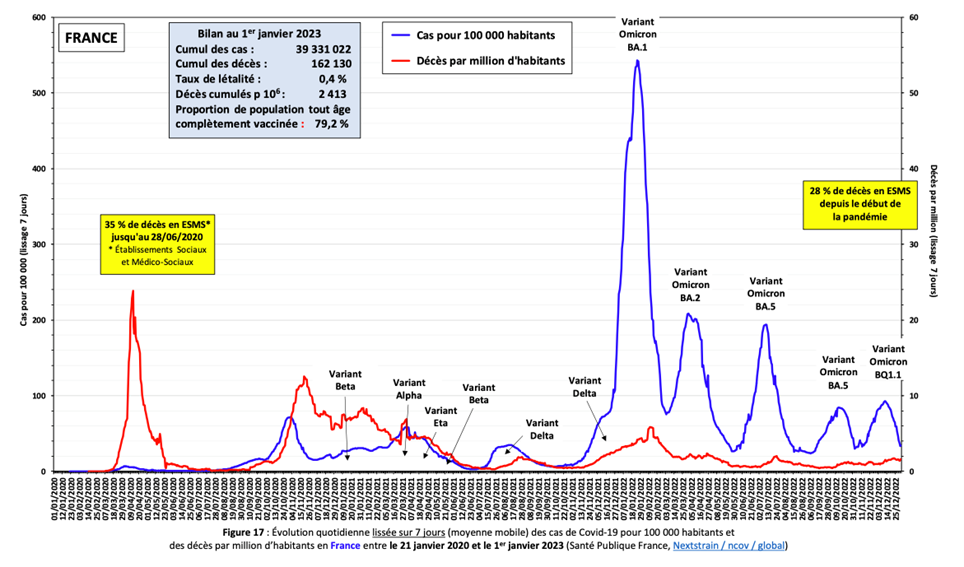

Nombre de cas cumulés : 39,3 millions.

Nombre de décès déclarés : 162 031 ; létalité de 0,4 %. La mortalité cumulée par million est égale à 2 413 pour l’hexagone, et pour l’outre-mer, elle varie de 318 à Saint-Pierre-et-Miquelon à 2 999 en Martinique. Couverture vaccinale (sujets complètement vaccinés) : 79,2 %

Les variants et les évolutions spatiotemporelles de la pandémie de janvier 2020 à janvier 2023

L’OMS a modifié la dénomination des principaux variants et

sous-variants des SARS-CoV-2 circulants dans le monde (variants

préoccupants - of Concern VOCs), en utilisant l’alphabet grec et

une dénomination alphanumérique, cela pour éviter la stigmatisation

des pays où ces variants ont été isolés.

Les variants successifs (lignage Pango) sont : Alpha (B.1.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Delta (B.1.617.2) et Omicron (B.1.1.529). A partir de novembre 2022 sont décrits les Sous-variants Omicron sous surveillance qui circulent dans le monde : BA.5 le premier, puis successivement BA.2.75, BA.4.6, XBB, BA.2.3.20. En Chine continentale, depuis l’arrêt de la stratégie « zéro Covid », le sous-variant BF.7 y est le principal responsable des cas de Covid-19.

En France depuis le 8 mai 2022 (semaine18), la courbe épidémique a été marquée par 3 recrudescences successives avec des pics de décès de moins en moins marqués. Deux recrudescences sont liées au sous- variant Omicron BA.5 et la dernière est liée majoritairement au sous-variant Omicron BQ.1.1 et semble se terminer le 1er janvier 2023.

Pr Dominique Baudon