Cette 1ère partie vise à définir les additifs et les colorants alimentaires qui, pendant une vingtaine d'années, ont constitué un sujet de prédilection pour bon nombre d'allergologues. Nous verrons que leur mauvaise réputation n’est pas toujours justifiée, puis les étapes de la démarche diagnostique.

Dans une seconde partie, les substances les plus fréquentes seront passées en revue ainsi que le traitement de ces allergies, certainement moins fréquentes qu’on ne le pense.

En 1978 DA. Moneret-Vautrin et B. Aubert publiaient un livre de 150 pages qui fit florès : "Le risque de sensibilisation aux colorants alimentaires et pharmaceutiques" (1). Jusqu'à aujourd'hui, les firmes alimentaires communiquent activement, indiquant que leurs produits contiendraient beaucoup moins de colorants et d'additifs alimentaires, voire pas du tout ! Il en résulte une exigence des consommateurs pour une alimentation sans additif ni colorant, alors même qu’ils ignorent largement la signification de ces termes, l'importance de leur utilisation, la fréquence et le type de réactions indésirables qu'ils pourraient provoquer.

La revue « Que Choisir » classait 4 des 46 colorants et additifs les plus fréquents comme « acceptables » : caroténoïdes (E160a), carbonate de sodium (E500), pectines (E440) et anthocyanes (E163) car « il s’agissait de produits naturels qui venaient probablement en substitution de produits de synthèse ». En d’autres termes, le lecteur pouvait comprendre que ce qui est naturel est dépourvu de risque et, à l’inverse, ce qui est artificiel, c’est-à-dire « chimique », expose à des risques pour la santé, ce qui est dépourvu de fondement. En effet, les allergologues savent bien que les allergènes les plus puissants se trouvent dans les végétaux et leurs pollens, et sont souvent bien plus puissants que les additifs et les colorants !

Toutefois, « les Français veulent moins d’additifs et de colorants mais tout en maitrisant leur porte-monnaie » ; si certains reconnaissent l’utilité des additifs alimentaires, sans les exclure, ils souhaitent être mieux informés. Ainsi, 83 % des Français se déclarent prêts à payer plus cher un produit contenant des additifs reconnus et acceptés, ou en nombre limité.

Définitions et classifications : des règles européennes

La Directive 89/107 de la CEE du 21 novembre 1988 définit les additifs alimentaires comme : « Toute substance non consommée comme aliment en soi, habituellement non utilisée en tant qu’ingrédient dans l’alimentation, possédant ou non une valeur nutritive. ». Leur adjonction permet d’améliorer la conservation, la stabilisation ou les caractéristiques organoleptiques du produit fini. Aux doses utilisées, un additif ne doit exposer la santé du consommateur à aucun danger et répondre à des critères de pureté.

Dans chaque produit, les fabricants doivent préciser la présence et la quantité d’additifs. Tous les additifs alimentaires et leurs conditions d'utilisation ont été harmonisés au niveau européen (Directive 89/107/CEE du 21 décembre 1988, règlements CE/1331/2008 et CE/1333/2008) ; ils sont affectés de la lettre « E » (Europe) suivie d’un numéro.

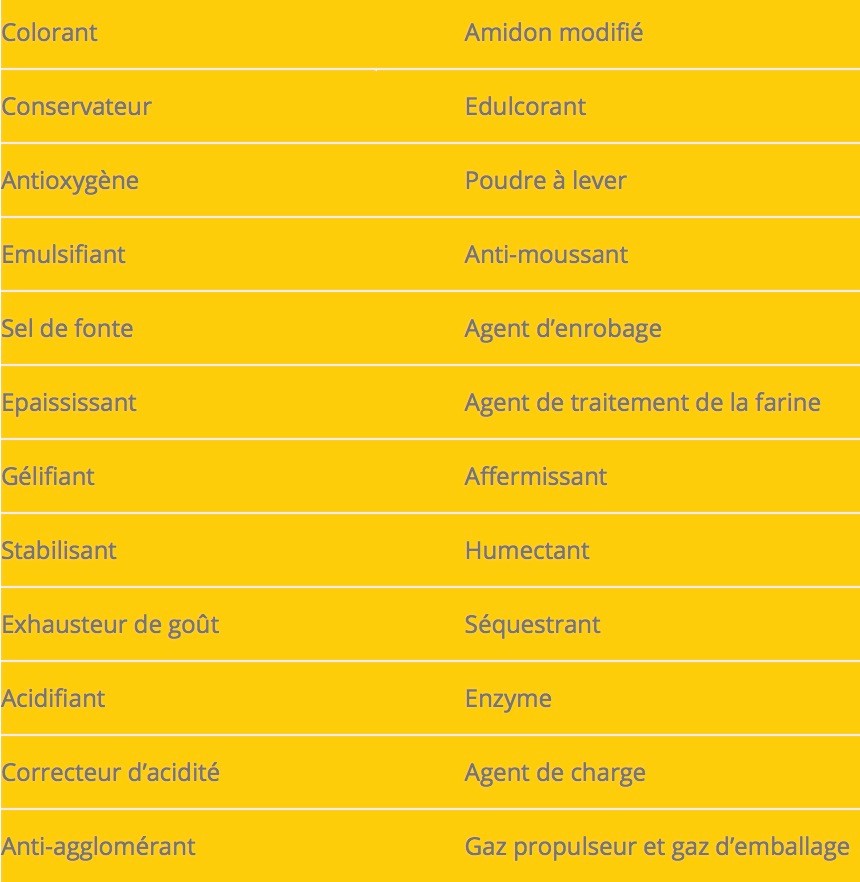

Une classification proposée par Moll en 1998 recense 24 types d’additifs alimentaires selon leur utilisation et leurs propriétés (Tableau 1).

Tableau 1 : Classification des 24 additifs alimentaires d’après N. Moll (1988) (remerciements Étienne Bidat)

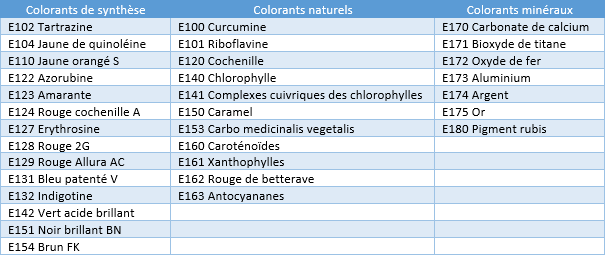

Les colorants alimentaires sont répartis en 3 catégories selon leur utilisation pour colorer la masse et la surface, colorer uniquement la surface, ou pour certains usages particuliers comme la coloration des croûtes de fromage. On distingue des colorants naturels, de synthèse et minéraux (Tableau 2). Les colorants pharmaceutiques sont souvent les mêmes que les colorants alimentaires.

Tableau 2 : Liste des principaux colorants permettant leur identification (Coll. Guy Dutau)

Le Règlement de l’UE n°1093 du 16 octobre 2014 a été modifié plusieurs fois, en particulier pour autoriser la coloration des fromages et de leur croûte (cheddar, chester, gouda) et de certains beurres (extension de l'utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E120), du rocou, de la bixine (E160b)).

Une rumeur fantaisiste et une mauvaise réputation

Ainsi, les termes additifs et colorants s’ils peuvent inquiéter, désignent en fait un grand nombre de substances, très variées. Certaines peuvent provoquer des effets indésirables (benzoates, érythrosine, gélatine, glutamate de sodium, nitrites, sulfites, tartrazine, vanille, vanilline, etc.), alors que d’autres sont sans risque.

En 1976, la phobie des colorants et additifs fut illustrée par la propagation d’une rumeur via un tract ronéotypé dit « Circulaire de Villejuif » qui comportait une liste d'additifs alimentaires dont 187 étaient considérés comme « toxiques » par l’instigateur et 27 comme « suspects ». Le caractère farfelu (au minimum) ou mensonger (en réalité) était illustré par le cas de l'additif E330, présenté comme le plus dangereux, alors qu'il s'agit simplement de l'acide citrique que l’on trouve en abondance, comme chacun aurait dû le savoir, à l'état naturel, dans divers agrumes.

Toutefois, ce tract réapparait périodiquement sur internet. Cette rumeur qui associe « un contenu mensonger » et « une usurpation de l’émetteur » est, selon les termes de Jean-Noël Kapferer, « la plus importante rumeur de ces dernières années tant par sa longévité que par sa pénétration géographique ». Elle fut démentie à plusieurs reprises par l’Institut Gustave-Roussy ainsi que par la revue 60 millions de consommateurs.

Des sources d’information plus ou moins fiables

Dans le grand public, et même chez les médecins, les colorants et additifs sont considérés comme potentiellement responsables d’un grand nombre de réactions indésirables à type d’intolérance ou d’allergie. Une requête sur le moteur de recherche Google pour l’item « allergies aux colorants » génère environ 4 150 000 résultats en date du 29 janvier 2021, ce qui démontre l’intérêt croissant pour ce thème.

Plusieurs sites internet se targuent de décrire les symptômes de ces allergies, les réponses étant fournies par des médecins, des spécialistes, des journalistes médicaux, et le public. Ainsi, pour la recherche internet « allergie aux colorants alimentaires symptômes » nous trouvons 798 000 résultats. Venant en tête, la réponse de www.allergienet.com indique : « Les symptômes cliniques sont principalement cutanés (eczéma 20 %, urticaire 3 %), suivi de l'asthme 0,5 %. Les autres manifestations comportent l'érythème polymorphe, l'œdème laryngé, l'anaphylaxie et la photosensibilisation liée au jaune orangé S (E110) ou à l'érythrosine (E127) ». Le site www.eassafe.com, dont le but est d’aider à gérer ses allergies et intolérances alimentaires, fournit aussi des renseignements sans qu’il soit possible de savoir s'ils sont validés par des spécialistes, c'est à dire s'ils répondent aux exigences de la médecine basée sur les preuves.

Les médecins généralistes sont peu ou pas informés sur ce sujet qui concerne surtout les allergologues. En 2018, Lemoine et Tounian (2) titraient que « les allergies aux colorants alimentaires sont des pathologies à évoquer avec parcimonie » : c'est une opinion que nous partageons totalement.

Parmi les sources d’information, on peut citer une actualisation de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) sur les additifs et colorants (https://www.anses.fr/fr/content/le-point-sur-les-additifs-alimentaires). Le groupe scientifique FAF (Food Additives and Flavouring) de l'EFSA (European Food Safety Aurority) sur les additifs alimentaires et les arômes évalue la sécurité des colorants alimentaires via un examen complet de toutes les études scientifiques et données disponibles. Le lecteur consultera avec profit le site de l'EFSA qui s'efforce d'établir, lorsque c'est possible, une DJA (dose journalière admissible), "un niveau sans danger" pour chaque substance (https://www.efsa.europa.eu/fr).

En interrogeant la base de données PubMed on obtient 2 216 références pour « allergy to food dyes » (entre 2011 et 2019), 4 755 pour « allergy to additives », 540 pour « allergy to flavouring agents », et 8 171 pour « food additives allergy » ! Toutefois, ces références sont très loin de représenter des cas cliniques et des séries, et il faut s’appuyer sur des données issues de l’expérience de quelques allergologues référents, acquises depuis les années 1980 où ils furent instruits par la publication des ouvrages de DA Moneret-Vautrin (1,3), celle de la série des Dictionnaires des Allergènes ensuite 1998 (1ère édition) et 2010 (6e édition), complétée en 2014 par le « Dictionnaire des Principaux Allergènes » (4,5) ; il est aussi possible de s’appuyer sur le RAV (Réseau d'Allergovigilance, https://www.allergyvigilance.org/).

Mécanismes des réactions indésirables

Par analogie avec les mécanismes des allergies alimentaires (AA) on peut considérer que les réactions aux additifs/colorants sont de type immunologique (4 stades de la classification de Gell et Coombs) ou non immunologique, regroupant des mécanismes variés, comportant des actions sur le système nerveux central (interférences avec les neurotransmetteurs), le système nerveux périphérique (action sur les récepteurs, stimulation du système sympathique), et sur la perméabilité intestinale (augmentée). Ces mécanismes sont assez bien élucidés, mais cette revue est principalement focalisée sur les mécanismes immuno-pathologiques, en particulier de type I, IgE-dépendants.

Épidémiologie

Dès la fin des années 1970, plusieurs auteurs ont rapporté les premiers cas d’allergie aux colorants en particulier à la tartrazine (E102). Les symptômes étaient cutanés et respiratoires pouvant aller jusqu’à des réactions anaphylactiques (6-9).

En 1994, Madsen (10), a effectué une revue des études épidémiologiques disponibles : il estime que la prévalence des réactions aux additifs/colorants doit être inférieure à 0,15 % dans la population générale. Ces chiffres sont très faibles, comparés à la prévalence des allergies alimentaires (AA) estimée autour de 3 % sur la base d’un TPO positif.

Démarche diagnostique des allergies et intolérance aux colorants/additifs alimentaires

Les symptômes principaux sont : eczéma (réactivation), troubles digestifs, céphalées, ou autres signes et symptômes pouvant évoquer une allergie (urticaire, asthme, rhinite…). Le diagnostic de l’allergie et des intolérances aux colorants alimentaires suit les étapes du diagnostic allergologique classique :

-Interrogatoire précisant les circonstances d’apparition des symptômes à la recherche d’une anamnèse évocatrice

-Enquête alimentaire catégorielle basée sur le relevé des aliments (avec leur étiquetage) consommés pendant 7 à 15 jours (voire 1 mois)

-Décodage des étiquettes et estimation de la fréquence de consommation des additifs et colorants

-Pricks tests cutanés d’allergie (+ ou -)

-Dosage des IgE sériques spécifiques (IgEs) disponible pour certains colorants

-Tests de provocation par voie orale (TPO) au colorant soupçonné. Certains auteurs ont proposé un TPO avec une capsule opaque contenant les colorants les plus souvent incriminés et, en cas de positivité, soit un TPO au colorant suspecté, soit successivement à chaque colorant (mais souvent trop chronophage).

-En cas de suspicion suffisante on peut proposer un TPO avec le colorant suspect versus placebo en simple aveugle (TPOSA) ou en double aveugle (TPODA).

-Eviction : souvent, éviction indiscriminée des colorants constitutifs de la capsule-test ou, pour certains, de tous les colorants (de E100 à E181) ce qui est difficile à réaliser. Pour les sulfites ou les benzoates, les TPO sont plus simples, ainsi que l'éviction.

-Eventuelle récidive après réintroduction

Les allergologues ont de grandes difficultés à se procurer les produits nécessaires pour réaliser les TPO, seuls moyens de porter le diagnostic avec certitude, sauf à passer par des pharmacies hospitalières, ce qui est souvent difficile.

L’étude des critères de diagnostic ne peut être exposée que colorant par colorant, ainsi que les risques de chacun de ces produits, ce que nous ferons dans la Partie II.

Pr Guy Dutau