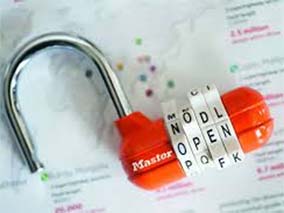

Paris, le samedi 12 octobre 2013 – Réunis à Budapest en 2001, ils avaient fait un rêve. Des chercheurs de toutes les disciplines et venus du monde entier, partis en guerre contre la confiscation de l’actualité scientifique par quelques revues jalouses de leur chasse gardée, avaient jeté les bases de l’ « Open Access ». Grâce à internet, ils dessinaient un avenir où les travaux les plus prestigieux s’offriraient aux yeux de tous, grâce à la liberté que permettait internet. Aujourd’hui, plusieurs de ces revues en « accès libre » sont de fait devenues des publications incontournables où voir son nom suscite fierté et convoitise. Mais parallèlement, ont pullulé plusieurs dizaines, voire des centaines de sites internet, aux acronymes tous plus respectables les uns que les autres, avides de pouvoir profiter de la manne que représentent les contributions versées par les auteurs.

Contradiction entre un graphique et sa légende

Ici, les comités de lecture et les processus d’acceptation ne sont que des faux semblants comme l’a démontré une petite expérience réalisée par un journaliste de la revue Science, John Bohannon. Il a adressé à 304 revues en Open Acess, un article dont le contenu, le nom de l’auteur et les références étaient truffés d’erreur. Le chercheur était ainsi censé appartenir à institut médical n’ayant jamais existé, tandis que les courbes présentées étaient assorties de légendes totalement contradictoires. Comme le résume le journaliste de Libération Sylvestre Huet qui évoque cette expérience sur son blog « Sciences au carré » : « L'article comportait des erreurs d'un niveau détectable par un étudiant de biologie, et de nombreux «chiffons rouges», relate Bohannon, comme une claire incompatibilité entre la première légende de graphique proclamant la découverte d'un effet anti-cancer de la molécule testée... alors que le tableau de données montre clairement l'inverse ». Ce canular manifeste a cependant totalement échappé à la sagacité des relecteurs de 157 revues sur les 304 sollicitées ! « En moyenne, il a fallu 40 jours pour être accepté et 24 pour les 98 rejets. Avec une mention spéciale pour les 16 revues qui l'ont accepté malgré la recommandation d'un reviewer de le rejeter », précise Sylvestre Huet.

Publish (même dans une revue trop ouverte) or perish

Ces résultats sans appel constituent selon Sylvestre Huet une véritable « petite bombe » car ils mettent au grand jour le dévoiement du système censément idéal de « l’open access ». Cette dérive, cette utilisation du « paiement » de la publication par l’auteur par des éditeurs peu scrupuleux, plus soucieux de leurs gains que de véracité scientifique, n’avait semble-t-il pas été envisagée par les promoteurs du système à Budapest. C’est ce qu’explique, interrogé par Sylvestre Huet, Jean-Claude Guédon, professeur de littérature comparée à l’Université de Montréal. « Nous n’avions certes pas anticipé l’émergence de tels éditeurs sauvages et surtout l’ampleur que cela a pris en quelques années avec la création de centaines de revues publiant sans réelle relecture par les pairs ». Ce phénomène pourtant se nourrit d’une des règles qui s’impose aujourd’hui aux chercheurs : « le publish or perish ». « Ce système entre en synergie avec certains défauts des politiques actuelles de gestion de la recherche (publish or perish, folie classificatoire, réduction des crédits aux laboratoires et abus du financement par appels d'offres) », développe Sylvestre Huet qui estime que la situation n’est pas sans gravité. Le danger pourrait même s’accroître. Car si aujourd’hui « Ces revues n'ont bien sûr aucun crédit dans les labos sérieux (…) des chercheurs y participent déjà par milliers, comme auteurs, relecteurs, membre d'un comité éditorial (cela fait bien sur le CV). (…) Depuis que j'ai lu cet article de Science, je demande à chaque chercheur que j'ai au téléphone ou au bout du courriel s'ils sont concernés. Tous sans exception me répondent qu'ils sont inondés de spam leur demandant de faire partie d'un comité éditorial, de proposer un article ou d'en relire » observe l’auteur de Science au carré.

Pour en savoir plus sur le « cauchemar » qu’est devenu, à certains égards, le rêve de l’Open access et mettre quelques chiffres sur le phénomène, vous pouvez lire la note de Sylvestre Huet à l’adresse : http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2013/10/open-access-du-r%C3%AAve-au-cauchemar-.html.

Aurélie Haroche