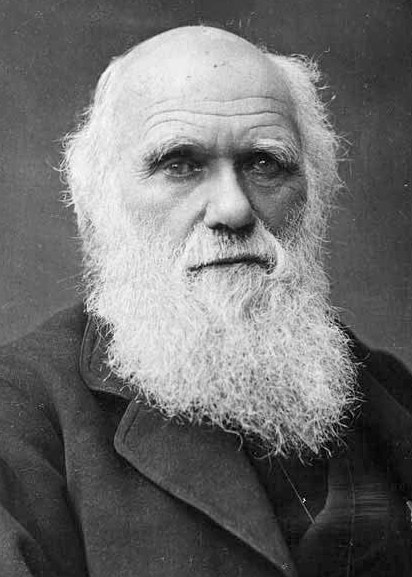

L’existence des maladies mentales et surtout leur persistance au fil des siècles semblent poser un problème de compatibilité avec la théorie de l’évolution développée par Darwin. Dans une perspective évolutionniste, rappelle The Canadian Journal of Psychiatry, on peut s’interroger en effet sur les raisons pour lesquelles ces troubles psychiatriques existent et persistent, alors que leurs « porteurs », les patients, n’en tirent (apparemment) aucun bénéfice ni pour eux, ni pour l’espèce humaine. Il est cependant possible que ces troubles mentaux confèrent un certain avantage adaptatif. Par exemple, les allèles concernés par l’augmentation du risque de schizophrénie ou de trouble du spectre autistique peuvent aussi être impliqués dans l’augmentation d’aptitudes en rapport avec l’abstraction, se traduisant notamment par « l’élévation du QI, de la créativité ou du raisonnement mathématique. » Songeons, par exemple, au peintre Vincent Van Gogh ou au mathématicien John Forbes Nash. Schématiquement, dans cette « approche évolutionniste pour guider la recherche » en psychiatrie, on peut concevoir le développement de troubles mentaux existant malgré la sélection naturelle, ou au contraire en raison de cette pression de sélection. Dans le premier cas, on peut noter que les composantes héréditaires de certains traits psychopathologiques complexes et à déterminisme polygénique se maintiennent car l’apparition de mutations délétères est plus rapide que leur élimination par la seule sélection naturelle (balance mutation/sélection). La fréquence de ces mutations est accrue sous l’effet de certains facteurs environnementaux (comme l’endogamie, de graves carences alimentaires chez la mère ou un âge paternel élevé).

Des bénéfices parfois cachés

Dans le second cas, des troubles persistent au contraire du fait

de la sélection naturelle, car la nature doit « trouver le

meilleur compromis pour assurer la propagation du matériel

génétique », défavorable dans tel type de trouble, mais

probablement favorable pour prévenir un autre problème. Par

exemple, si l’anxiété et les phobies peuvent se révéler très

invalidantes, leur existence à dose modérée est sans doute un

mécanisme adaptatif pour limiter des comportements imprudents, tant

dans le monde ancien (où une confrontation téméraire avec un loup

ou un ours pouvait tourner au détriment de l’homme) que dans notre

environnement technologique actuel, exigeant une adaptation

permanente à une prise de risques calculés, par exemple dans la

coexistence entre piétons et automobilistes. Cette idée constitue,

en psychiatrie, la transposition du phénomène de « pléiotropie

antagoniste »[1] en matière de vieillissement : un avantage

adaptatif provisoire se paye par un inconvénient ultérieur (une

pathologie), un allèle augmentant la susceptibilité génétique à une

maladie mentale pouvant conférer simultanément un bénéfice.

Mécanisme voisin, « l’avantage hétérozygote » est

d’ailleurs rencontré en médecine somatique, quand les sujets

hétérozygotes pour un certain gène y trouvent un avantage

adaptatif. Deux exemples sont souvent cités : l’anémie falciforme

et une mutation du gène CFTR responsable de la mucoviscidose [2]

qui confèrent à leur porteur une vulnérabilité pathologique pour

les homozygotes, mais une meilleure résistance génétique pour les

hétérozygotes, respectivement au paludisme et à la

tuberculose.

[1]

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9iotropie_antagoniste

[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Mucoviscidose

Dr Alain Cohen