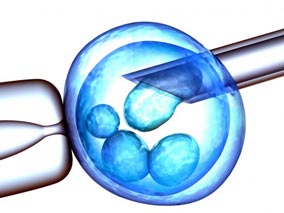

Paris, le mercredi 4 novembre 2015 – L’interdiction des recherches sur les cellules souches embryonnaires qui a prévalu jusqu’en 2005 en France, date à laquelle un système dérogatoire a été mis en place, avant qu’une réelle autorisation ne soit adoptée huit ans plus tard, était considérée comme un frein important par un grand nombre d’équipes. Cependant, en dix ans, la France a su rattraper son retard par rapport aux pays anglo saxons. Cette performance a notamment été permise grâce au lancement dès 2005 du laboratoire I-Stem (Institut des cellules souches pour le traitement et l’étude des maladies monogéniques) créé grâce à la collaboration fructueuse de l’Inserm et de l’AFM-Téléthon.

Une vision pour le cœur

A l’occasion du dixième anniversaire de ce centre et à la veille d’une nouvelle édition du Téléthon, l’I-Stem vient de présenter un bilan de ces dix années de recherches. L’accent a ainsi été mis sur les essais de thérapie cellulaire déjà en cours. Le professeur Philippe Menasché (Service de chirurgie cardio-vasculaire de l’hôpital Européen Georges Pompidou) a ainsi lancé en octobre dernier un essai clinique de phase I, destiné à évaluer la pertinence d’une thérapie cellulaire à base de cellules souches embryonnaires humaines chez des patients atteints d’insuffisance cardiaque. Dans cette étude, les cellules souches dérivées de cellules progénitrices cardiaques sont présentées sous forme de "patch", constitué grâce à un gel de fibrine. De son côté, le professeur Sahel directeur de l’Institut de la Vision coordonne également depuis l’année dernière un essai de phase I visant à évaluer un « protocole clinique de thérapie cellulaire dans les rétinopathies pigmentaires ».

Des projets dans tous les domaines

Parallèlement à ces essais déjà lancés, de nombreuses études sont également programmées témoignant du dynamisme des travaux dans ce domaine. Ainsi, dès 2017, un essai devrait être conduit au sein de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) sous la direction de Christine Baldeschi qui concernera le traitement des ulcères cutanés des patients drépanocytaires grâce à des kératinocytes obtenues à partir de cellules souches embryonnaires. Egalement en 2017, les pathologies de la rétine seront au cœur d’une étude portée par Christelle Monville. Enfin, l’équipe d’Anselme Perrier programme la réalisation d’un essai dans la maladie de Huntington. Ces scientifiques ont en effet pu démonter l’efficacité de greffe de neurones striataux et corticaux fonctionnels (obtenus à partir de cellules souches embryonnaires) sur des modèles animaux de cette pathologie neurodégénérative.

Faciliter le criblage pharmacologique

Les travaux sur les cellules souches embryonnaires ne consistent cependant pas uniquement à élaborer des stratégies thérapeutiques reposant sur l’utilisation de ces cellules. Ces dernières peuvent également se révéler essentielles pour tester l’efficacité de différentes molécules dans le traitement de certaines pathologies. Ainsi, c’est en se basant sur des résultats obtenus à partir de cellules souches embryonnaires que des chercheurs de l’hôpital Henri Mondor de Créteil ont pu mettre en évidence l’efficacité potentielle d’une molécule pour inactiver un gène, dont "l’extinction" permet de corriger « certains défauts des cellules malades » de patients atteints de dystrophie myotonique de type I.

Entrée dans l’ère industrielle

Ces différents développements prometteurs posent désormais de façon de plus en plus aiguë la question de la production à grande échelle des « doses de thérapie cellulaire ». Une ère industrielle que l’AFM Téléthon prépare déjà depuis plusieurs années et qui vient de connaît une nouvelle étape avec le dévoilement il y a quelques semaines d’une nouvelle plateforme de production créée en collaboration avec la BPI.

A.H.