Paris, le samedi 18 février 2017 – A l’approche des élections présidentielles, pas un jour ne passe sans qu’une organisation, un syndicat, une institution ne se presse pour égrener une série de mesures à soumettre aux candidats. Dans le domaine de la santé, on a ainsi vu ces derniers jours la Fédération des médecins de France (FMF), la conférence des CHU ou encore l’Ordre des médecins décliner leurs propositions, toutes inspirées par un état des lieux complet et complexe de la situation. Le diagnostic pourtant n’est pas toujours si ardu à établir, tandis que le traitement pourrait être aussi simple que drastique. C’est notamment ce que préconise le Dr Daniel Wallach, auteur notamment d’ouvrages sur la démographie médicale. Son premier remède face aux enjeux qui s’imposeront demain au système de santé est simple : mettre fin au numerus clausus, dont il nous rappelle ici les nombreuses aberrations.

Par le Dr Daniel Wallach

Les préoccupations liées à la santé sont omniprésentes dans les

conversations familiales comme dans les programmes politiques.

Déserts médicaux, encombrements des urgences, nécessité d’être

inscrit chez un médecin traitant, difficultés d’accès aux

spécialistes, délais invraisemblables des rendez-vous de

consultations, accès aux soins des populations précaires, on en

passe. Les journaux, les forums de discussions, les réunions,

fourmillent de ces constats et d’innombrables propositions de

solutions, qui ont toutes leurs partisans et leurs

adversaires.

Il me semble qu’une des causes essentielles de ces difficultés est

la spectaculaire pénurie médicale organisée depuis 1971 par les

décideurs qui ont mis en place et pérennisé le Numerus clausus.

Histoire du Numerus clausus

Tout a commencé en 1971. Les évènements de Mai 1968 avaient eu

deux conséquences importantes : l’afflux de jeunes vers les

universités, en médecine comme ailleurs, et la suppression du

concours de l’Externat. Dorénavant, tous les étudiants de deuxième

cycle devaient avoir des fonctions hospitalières. La motivation

initiale du Numerus clausus a donc été de s’assurer que tous les

étudiants auraient un stage digne de ce nom. On a recensé les

stages avec évidemment des critères flous, et on a conclu qu’on

pouvait admettre 8 588 étudiants par an. Ce n’était pas très

éloigné des effectifs antérieurs, et on ne parlait pas

particulièrement de baisser ce chiffre. Quoique présentée comme

purement technique par le gouvernement, cette mesure a suscité des

commentaires très politiques : approbation des organisations « de

droite » peu désireuses de voir augmenter le nombre de médecins,

critique des organisations « de gauche » qui voyaient là une

restriction du savoir (critique universitaire) et une

limitation de l’accès aux soins (critique sociale et

médicale).

Au cours des décennies suivantes, et plus spécialement de 1975 à

2000, tous les gouvernements successifs ont diminué le chiffre du

Numerus clausus, en se basant sur deux ordres d’arguments. L’un

émanait d’économistes : « Il faut maîtriser les dépenses de

santé », et l’autre de la profession médicale : « Il faut

lutter contre la pléthore médicale ». Tous deux se sont

révélés nocifs.

Il faut maîtriser les dépenses de santé

Dans les années 1970, les économistes ont constaté que les dépenses de santé augmentaient plus vite que le PIB et le consensus était que cela ne pouvait pas durer. Comment faire ? Agir sur la demande est difficile, on ne peut pas empêcher les gens d’être malades. On décida donc d’agir sur l’offre : fermetures de lits d’hôpitaux, limitation des achats de matériels coûteux (scanners, …) par exemple. Mais surtout, puisque toutes les dépenses médicales sont ordonnées par des médecins, il est apparu nécessaire de diminuer, ou du moins de ne pas augmenter le nombre de médecins. Et le Numerus clausus était pour cela un instrument parfait. On diminua donc le nombre d’étudiants admis à étudier la médecine en France, par voie gouvernementale, sans aucune référence au fait que la population augmente, vieillit, demande à être plus et mieux soignée, sans aucune attention au fait que la profession se féminise, que les métiers se transforment, qu’on travaille moins, ….

La crainte de la pléthore médicale

Confrontés à des économistes expliquant qu’il faut diminuer le nombre de médecins, les gouvernants ont logiquement pris l’avis de la profession concernée, et donc des syndicats de médecins libéraux. Ceux-ci ont une préoccupation prioritaire : éviter la pléthore médicale que laissaient craindre à la fin des années 1960 les bataillons d’étudiants inscrits en première année de médecine. Cette future pléthore était vécue comme synonyme de paupérisation, de démotivation, de chômage (qui n’a jamais existé mais était toujours invoqué), et aussi de fonctionnarisation, épouvantail de la médecine libérale. Donc les syndicats médicaux ont toujours été à la pointe du combat pour un Numerus clausus aussi bas que possible, et militaient en outre pour des reconversions, des réorientations, des retraites précoces.

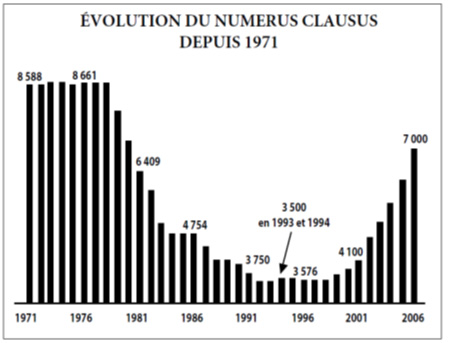

Donc, tout le monde ou presque étant d’accord, voici la courbe éloquente du Numerus clausus :

L’évolution du Numerus clausus entre 1971 et

2006.

Depuis, la lente remontée a été poursuivie, et en 2017 le Numerus

clausus a été fixé à 8124, soit moins qu’en 1971.

(Courbe publiée dans le Quotidien du Médecin, le 23 Janvier 2007,

et reproduite in :

Wallach D. Numerus clausus. Pourquoi la France va manquer de

médecins. Springer, 2011)

Faits alternatifs ?

A l’époque, on ne parlait pas encore de post-vérité ni de faits alternatifs. Comment qualifier alors les affirmations sur les effectifs médicaux qui ont servi aux gouvernants à justifier les chiffres du Numerus clausus ?

Autour de 1990, alors que la France compte environ 170 000 médecins, une idée s’impose : il y a 30 000 médecins de trop. Qui le dit ? Presque tout le monde : la CNAM (Etude démographique, avril 1990), le Ministère de la santé et les groupes de travail réunis sur ce problème, les syndicats médicaux (selon la CSMF, 20 000 médecins de trop, bientôt 50 000). On parle de l’urgence de plans de reconversion, de « véritable plan Marshall… ». Les experts sont unanimes, quelle que soit leur orientation politique : Alain Minc en 1988 : « il faut d’urgence recycler 30 000 médecins » ; Michel Rocard en 1990 : « sans doute 30 000 médecins de trop » ; Raymond Barre en 1991 : « il faut diminuer "de façon drastique" le nombre d’étudiants en médecine ».

Cette unanimité alimente un Numerus clausus au plus bas.

A la fin des années 1990, certains responsables, toujours très minoritaires, commencent à se demander si tout ceci est bien raisonnable. Car les démographes pouvaient très facilement, à partir des chiffres de Numerus clausus et des départs en retraite, prévoir les effectifs médicaux futurs. Après une augmentation qui culminerait vers 2000-2010 avec environ 200 000 médecins, ce qui était présenté comme une catastrophe, on se dirigeait vers une diminution : entre 120 000 et 160 000 médecins à l’horizon 2030. Cette prévision d’une diminution spectaculaire des effectifs médicaux était attendue avec espoir par les partisans du Numerus clausus. Cet aveuglement unanime et durable laisse pantois. Pour être juste, mentionnons que deux groupes s’opposaient au Numerus clausus : les doyens des Facultés, qu’on accusait de ne rien comprendre à la réalité du terrain et de ne plaider que pour leur propre intérêt, et le Parti communiste, qui estimait que la population a besoin de médecins, mais que personne n’écoutait non plus. A la fin des années 1990, on commence cependant à s’apercevoir que les 30 000 médecins de trop n’ont jamais existé, qu’à peine quelques dizaines se sont reconvertis, pour des raisons personnelles, et que lorsqu’on arrivera dans les années 2000 à effectivement environ 200 000 médecins, tout le monde pourra constater que ce n’est pas la pléthore redoutée, le chômage et la paupérisation, mais au contraire le début d’une pénurie dont on n’a pas encore pris toute la mesure. Quelle vérité ? Qui croire ? Que savent les experts ? Comment décident les gouvernants ?

Ce n’est donc qu’à partir de 1998 que l’on commencera, timidement et avec toujours des controverses, à augmenter le Numerus clausus. Aujourd’hui en 2017, il est fixé à 8124, c’est-à-dire que le niveau de 1971 n’est pas encore atteint.

Faillite de la planification

L’instauration du Numerus clausus correspond à l’idée qu’il est souhaitable, et possible, de planifier les effectifs médicaux, de ne pas se fier au seul pragmatisme. Mais les planificateurs ont eu tout faux. Ils n’ont pas tenu compte du progrès médical, de l’augmentation des besoins médicaux, de l’accroissement de la population, de son vieillissement. Ils n’ont pas tenu compte de l’évolution de la société, des mentalités, de la diminution du temps de travail, de la féminisation salutaire de la profession, de la réalité de la pratique, des exercices non soignants, des diplômes non utilisés, du temps partiel, du manque d’attrait des zones rurales et des banlieues, …

Bref, ils ont empêché des dizaines de milliers de jeunes de devenir médecins, et ont privé la population de leurs services.

Que voit-on aujourd’hui ? Une profession durablement démoralisée (on ne répète pas impunément aux médecins pendant 30 ans qu’ils sont trop nombreux, qu’ils coûtent trop cher, qu’ils feraient mieux de faire autre chose, …), des médecins peu nombreux, surchargés, livrés en outre, c’est un autre problème, à des administrations qui ont la prétention de les diriger (administrations hospitalières et assureurs, publics et privés) en les soumettant à leur idéologie (économie, paperasse, …).

Et bien entendu, une fois le mal fait, des solutions, plus catastrophiques les unes que les autres, sont mises en œuvre ou envisagées : aller se former à l’étranger (pas en Angleterre ni aux USA, en Roumanie), partir pour échapper au concours d’entrée, revenir passer des épreuves de fin d’études où personne n’est recalé (les extraordinaires ECN). On se demande aussi si on ne pourrait pas admettre aux études de médecine, en court-circuitant le concours, des étudiants en lettres, en commerce, peu importe du moment qu’on ne leur demande pas de passer un examen exigeant…. On se demande aussi si des professions intermédiaires (comme les Physician assistants américains) ne pourraient pas venir soigner les pauvres ou les ruraux….

La suppression du Numerus clausus paraît une mesure de bon sens. Mais maintenant qu’il est si bien installé dans le paysage, sa suppression effraie. Que va-t-il se passer ?

Esquisse d’un monde post-Numerus clausus

Il est strictement impossible de fixer à l’avance les effectifs médicaux, que ce soit de façon globale comme le fait le Numerus clausus, ou spécialité par spécialité comme essaient de le faire les filières de troisième cycle. Ces effectifs dépendent de l’évolution de la société, de son organisation sociale et économique, du progrès médical.

La formation des médecins ne dépend pas d’une administration mais de l’Université. Cela pourrait être différent, mais dans notre Société, depuis environ 1000 ans, c’est ainsi.

Les établissements responsables de cette formation, Facultés ou

UER ou UFR ou Instituts ou Ecoles ou ce que l’on voudra, sont

extrêmement différents des autres établissements universitaires

(lettres, sciences, droit, …) parce qu’ils forment uniquement au

métier de médecin, qui a une importance particulière pour la

population, et que pour ce faire ils ont un lien très fort avec les

hôpitaux. Le terme de CHU désigne correctement ces

Facultés-Hôpitaux.

Laissons-les donc travailler : sélectionner leurs étudiants (ce

n’est pas difficile, le bac scientifique le fait très bien),

valoriser le métier d’enseignant en médecine, contrôler la qualité

de cet enseignement et organiser aussi la formation continue.

Tout ceci bien entendu au service des patients, ceux qui ont besoin

de dormir à l’hôpital, ceux qui ont besoin d’un plateau technique

hospitalier, et tous les autres, en ville, à la campagne,

partout.

Inutile de donner un chiffre, c’est impossible. Certains médecins

n’exerceront pas, d’autres auront des fonctions non soignantes

(recherche, industrie, presse, administration), d’autres

soigneront dans le secteur public, hospitalier ou ambulatoire,

d’autres seront libéraux, la plupart auront un exercice mixte,

beaucoup travailleront à temps partiel.

Les jeunes médecins ne peupleront pas les campagnes, mais aucun (jeune ou vieux) ne refusera d’y passer une journée par mois, ou moins, ou plus, correctement organisée. Mieux vaut payer un chauffeur à un spécialiste pour aller un jour par mois conseiller des populations éloignées des CHU que payer 30 ambulances pour amener ces patients à sa consultation.

Les défis que pose la santé de la population en ce vingt-et-unième siècle sont nombreux et complexes. Ils ne seront pas faciles à résoudre et donneront lieu à d’innombrables discussions. Mais il y a un préalable : cesser de limiter autoritairement et sans base rationnelle le nombre d’étudiants en médecine. Donc, Moi Président comme on dit, je commencerais par abolir le Numerus clausus.