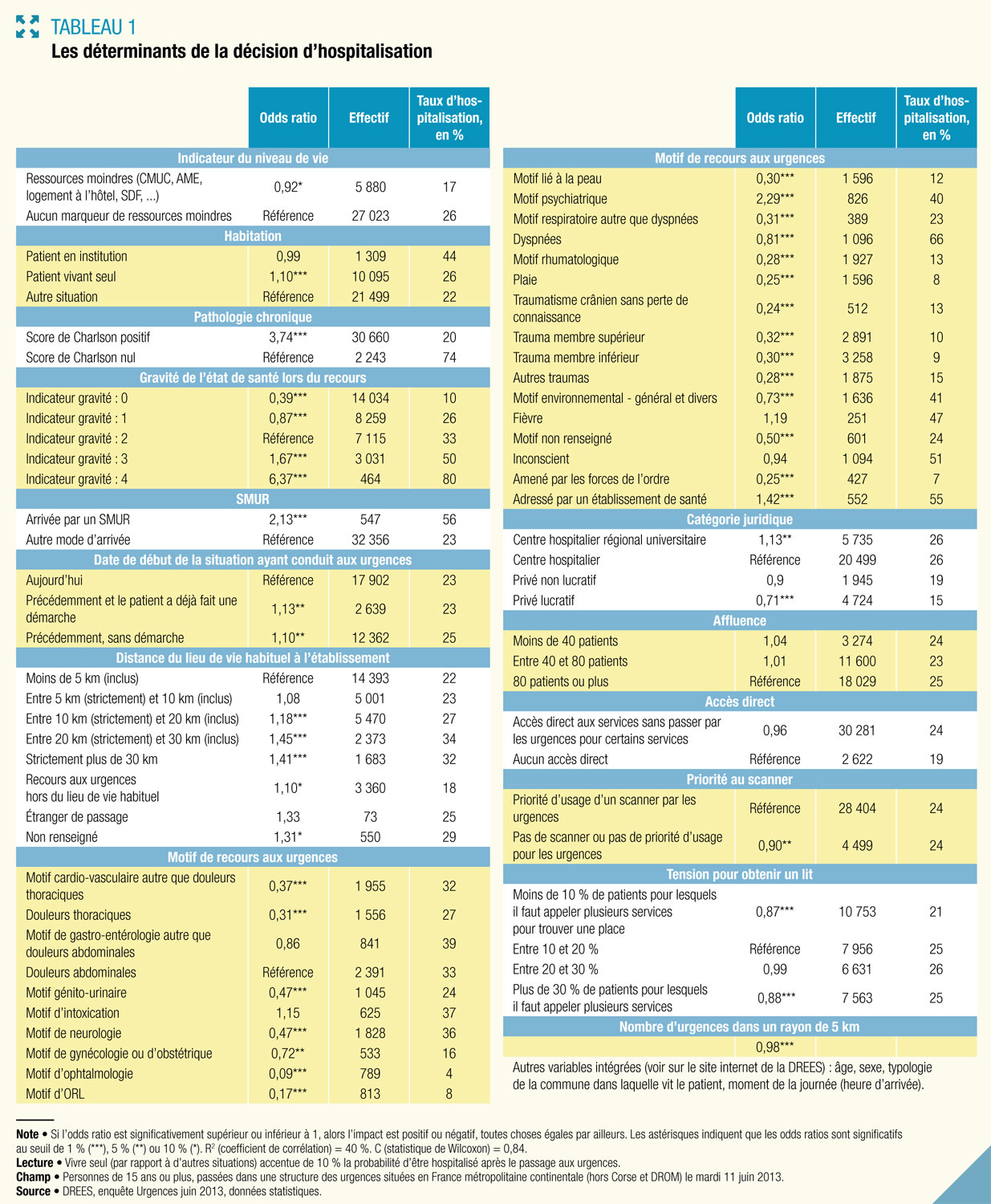

Paris, le 28 février 2017 – La DRESS (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) publie dans le numéro de février de sa revue Etudes & Résultats, des travaux sur les motifs d’hospitalisation après passage aux urgences en France continentale en 2013. Outre les raisons médicales (on apprend [!] notamment que le taux d’hospitalisation est corrélé à l’état de santé du patient et aux signes de gravité de celui-ci), il est étudié les raisons non médicales déterminantes. Deux sources de données ont été utilisées : « un recueil permanent exhaustif dans les établissements de santé destiné à la gestion administrative » en date de 2014 et une enquête ponctuelle réalisée le 11 juin 2013. Au total environ 20 % des passages aux urgences de patients âgés de plus de 15 ans se poursuivent par une hospitalisation dans un autre service.

Dis-moi où tu vas je te dirais si tu seras hospitalisé

Il apparaît que le nombre de lits disponibles dans un hôpital donné influe sur les taux d’hospitalisation après passage aux urgences (ce qui peut paraître inquiétant). Ainsi, « une fréquence élevée d’appels pour trouver un lit d’hospitalisation » est associée à un taux d’hospitalisation moindre.

La fréquence d’hospitalisation à l’issue d’un passage aux urgences varie par ailleurs selon le type d’établissements : elle est la plus faible pour les établissements de santé privés à but lucratif (15 %) et la plus élevée pour les CHU (26 %). La prise en compte de l’état de santé et de l’environnement du patient d’une part et du contexte de fonctionnement des services d’autre part réduit néanmoins cet écart à 4 points. Des données plus fines encore (concernant le statut médical et social des malades et les équipements des établissements) permettraient probablement de mieux appréhender cette différence.

Dis-moi d’où tu viens et je te dirais si tu seras hospitalisé

Plus la distance entre le domicile du patient et la structure des urgences est grande, plus la probabilité d’être hospitalisé est élevée.

Pour les auteurs, deux éléments expliquent ces disparités. « Les médecins prennent en compte, à état de santé donné, les risques inhérents à un plus long déplacement entre le domicile et les urgences et préfèrent garder le patient à l’hôpital » et d’autre part « les patients qui habitent loin d’une structure d’urgences, mais qui décident tout de même de s’y rendre, ont des pathologies plus graves pouvant nécessiter un plateau de grande technicité ».

Dis-moi qui t’envoie et je te dirais si tu seras hospitalisé

Les circonstances du recours aux urgences sont également décisives pour préjuger d’une possible hospitalisation. Une personne amenée par les forces de l’ordre, afin de déterminer si elle apte à être gardée à vue, est ainsi rarement hospitalisée (7 % des cas). À l’inverse, les patients dirigés vers les urgences par un autre hôpital sont plus souvent gardés (55 %). De même, l’arrivée aux urgences par un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), envoyé par décision du SAMU, se traduit plus souvent par une hospitalisation (56 %).

Dis-moi comment tu vis et je te dirais si tu seras hospitalisé

En outre, le contexte des vies des patients entre en ligne de compte.

Ainsi un sujet qui vit seul a une fréquence d’hospitalisation légèrement plus élevée. Les patients adultes vivant en institution sont, eux, beaucoup plus hospitalisés (45 %), mais cela est principalement dû au fait que 63 % de ces patients ont plus de 75 ans.

Enfin, les malades dont la situation financière est moins favorable que la moyenne sont moins souvent hospitalisés après leur passage aux urgences.

Frédéric Haroche