Paris, le mercredi 25 novembre 2020 – La mort brutale de

l’ancien rugbyman international Christophe Dominici rappelle

l’importance du traitement médiatique du suicide dans la prévention

de l’effet Werther.

Le monde du rugby et du sport en général est en émoi, depuis

que l’on a appris la mort ce mardi après-midi de l’ancien rugbyman

Christophe Dominici. Décédé à 48 ans, l’ancien ailier avait fait

les plus belles heures du Stade Français et du XV de France dans

les années 1990 et 2000. Ses anciens partenaires et les

commentateurs ont notamment rappelé son rôle lors de la mémorable

victoire de la France contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale de

la coupe du monde en 1999 ainsi que son sens du jeu qui en faisait

l’un des symboles du jeu à la française, le fameux « french

flair ». Signe de l’importance de ce joueur dans l’histoire du

rugby français, un hommage lui a été rendu à l’Assemblée

Nationale.

Une « mort brutale » qui ne dit pas son nom

Évoquant sa « mort brutale » ou sa « disparition

», peu étaient les médias, généralistes ou sportifs, à insister sur

les causes de la mort de Christophe Dominici. L’ancien rugbyman se

serait semble-t-il suicidé en se jetant du haut d’un immeuble à

Saint-Cloud. La plupart des articles consacrés à sa disparition ont

soigneusement éviter le mot « suicide » dans leurs titres.

Les journalistes se sont généralement peu appesantis sur les

circonstances du décès, l’Équipe rappelant d’ailleurs que la thèse

de l’accident n’était pas encore totalement écartée, pour insister

davantage sur sa carrière et sa personnalité.

Peut-on y voir la conséquence des recommandations faites aux

journalistes pour éviter l’effet Werther ? On le sait, depuis une

étude du sociologue David Phillips en 1974, la plupart des

psychiatres et des sociologues sont convaincus que le traitement du

suicide dans l’art et les médias peut entrainer des suicides par

imitation, notamment chez les personnes soufrant de troubles

psychiatriques, les jeunes et ceux qui présentent des points

communs avec l’auteur du suicide. C’est ce qu’on appelle l’effet

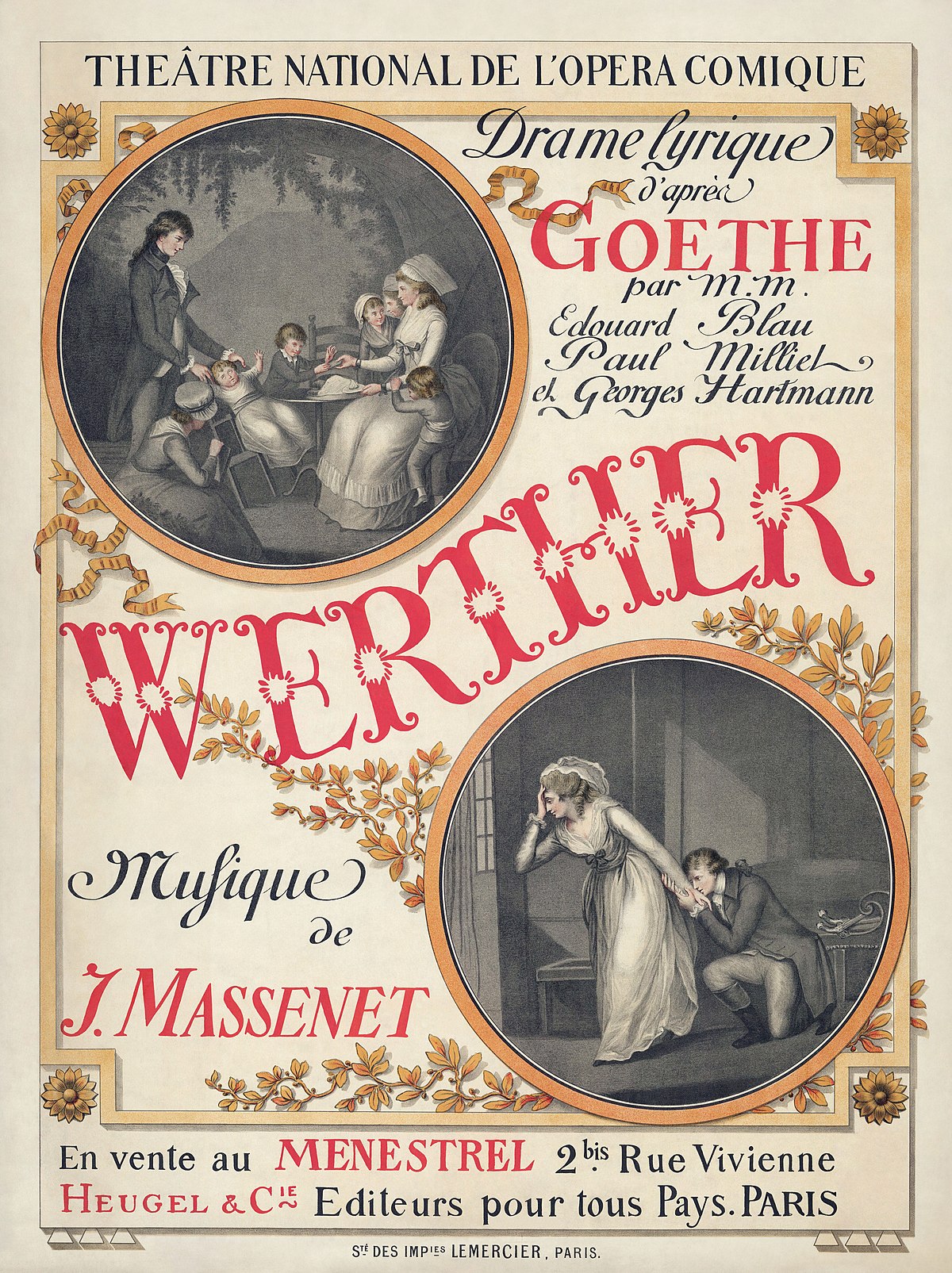

Werther, du nom du personnage principal du roman de Johann Goethe

Les Souffrances du jeune Werther. La parution en 1774 de

l’ouvrage, dans lequel le héros finit par se donner la mort, aurait

provoqué une vague de suicides en Europe (sans que l’on ne dispose

de statistiques fiables bien sûr).

Depuis la découverte de ce phénomène, de nombreux organismes,

dont l’Organisation mondiale de la Santé, ont publié des

recommandations à destination des journalistes afin que la

couverture médiatique des suicides et notamment celui des

personnalités, n’ait pas de conséquence dramatique.

Werther contre Papageno

Il est par exemple demandé aux journalistes de ne pas utiliser

le mot « suicide » dans le titre ou de ne pas mettre les

articles consacrés à ce phénomène à la une. Un terme comme «

suicide réussi » doit être proscrit, en ce qu’il laisse

penser que la mort est une issue souhaitable pour lui préférer

l’expression « suicide abouti ». La méthode employée et les

circonstances de la mort ne doivent pas être trop détaillée dans

l’article. De manière générale, l’OMS demande aux journalistes

d’éviter de donner une vision trop romanesque au suicide, de ne pas

relayer les mythes qui y sont liées et de mettre en avant les

moyens de lutter contre les idées suicidaires.

Tout l’objectif de ces recommandations est de créer, à

l’opposé de l’effet Werther un effet dit Papageno. A la fin de

l’acte II de La Flute enchantée de Mozart, alors que

Papageno songe à se pendre, trois génies le convainquent de

renoncer à son funeste projet.

Quentin Haroche