Les femmes transgenres conservent leur prostate, même après chirurgie affirmant le genre et restent donc à risque de cancer de la prostate (CP). Les données à ce sujet sont très limitées mais, dans un numéro récent du JAMA, F Nik -Ahd et collaborateurs rapportent une série notable de CP survenus chez des femmes transgenre, à partir des données médicales du système de santé des Veterans Affairs (VA).

Ils ont ciblé tous les adultes ayant été codés pour CP et, dans le même temps, ayant eu, au moins, un code témoignant d’une identité transgenre, entre Janvier 2000 et Novembre 2022. Dans un second temps, les diagnostics de CP et de transgenre ont été confirmés. Le nombre de cas annuels décelés était proche de celui estimé. Le recours aux œstrogènes, dans un but de féminisation, était très fréquent, ces hormones abaissant le taux de testostérone et diminuant par ailleurs le risque de CP. Dans cette série de F. Nik-Ahd, les malades présentant un CP ont été classées en 3 groupes : non utilisation d’œstrogènes vie durant, utilisation passée mais arrêtée lors du diagnostic de CP, enfin maintien d’un traitement hormonal actif. De par la faible taille des échantillons, les analyses n’ont pu être que descriptives.

Sur un ensemble de 449 patients avec un diagnostic de CP et identité de genre reconnus, 155, soit 35 % étaient des femmes transgenres, soit une fréquence approximative de 14 cas annuels ; 116 d’entre elles n’avaient jamais pris d’œstrogènes, 17 en avaient utilisé par le passé et 22 conservaient un traitement hormonal actif lors de la découverte du CP.

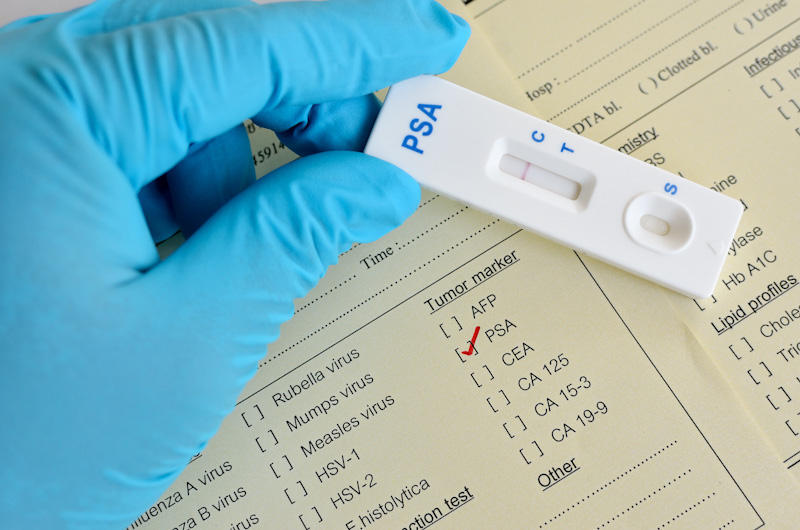

L’âge médian était de 61 ans lors du diagnostic ; 88 % étaient blancs. Le taux de PSA médian était à 6,8 ng/mL. En cas d’utilisation préalable d’œstrogènes, la durée de traitement antérieur avait été de 32 mois. Sur le plan tumoral, 43 % (50/ 115) des biopsies prostatiques étaient de stade 1 et 45 % de patientes (49/108) présentaient cliniquement un stade T1. L’immense majorité des malades n’avaiet pas eu d’orchidectomie bilatérale.

Chez les femmes non-utilisatrices de traitement hormonal 58/82 (61 %) avaient une biopsie de grade 1 à 2, de même que 9/16 (soit 56 %) qui en avaient pris auparavant et 9/17 (53 %) qui étaient toujours sous traitement hormonal. Le pourcentage de formes graves (biopsie de grade 4 à 5) était de 23 % (19/82) chez les non-utilisatrices, de 25 % (4/16) en cas d’utilisation passée et de 35 % (6/19) en cas de maintien de l’hormonothérapie, dont 29 % de grade 5. La densité prostatique moyenne du PSA a été mesurée à 0,21 ng/mL/ g en cas de non recours aux œstrogènes, à 0,26 dans l’hypothèse d’une utilisation passée et à 0,31 ng/mL/g en cas de poursuite du traitement oestrogénique.

Une incidence moindre qu’attendue mais des tumeurs plus agressives

Cette série confirme donc la possibilité bien réelle de voir survenir un CP chez les femmes transgenre. Son incidence est toutefois moindre que celle attendue. En effet, selon les données enregistrées entre 2005 et 2011, on peut, globalement, estimer le nombre de patients transgenre à 331/ 100 000. Avec une possibilité de 10 000 femmes transgenre, le taux annuel devrait se situer vers 33/ an, soit supérieur à celui, observé, de 14 cas annuels.

Cette différence peut être expliquée de différentes façons : une moindre pratique du dépistage par PSA dans cette frange de population, une méconnaissance du risque de cancer ou encore l’effet suppressif des œstrogènes sur les cellules cancéreuses prostatiques…Toutefois, on doit remarquer que, chez les femmes transgenre, 35 % des biopsies sont de grade 4 ou 5. Malgré un nombre limité d’observations, il semble que les femmes transgenre traitées par œstrogènes lors de leur cancer aient une tumeur plus agressive, dont témoignent une densité de PSA plus forte et une proportion plus notable de grade 5 à la biopsie.

L’explication peut tenir dans un retard apporté au diagnostic ou à l’existence de cellules cancéreuses plus agressives, résistantes à la déprivation androgénique. Les limites de ce travail tiennent au nombre réduit de cas observés, sans comparaison statistique formelle possible entre les sous-groupes et à ses sources : le système de santé des VA. Des sous estimations ont pu se produire et des biais de sélection survenir. Dans l’avenir, de futurs travaux seront nécessaires afin d’optimiser les stratégies de détection des CP chez les femmes transgenre.

Dr Pierre Margent