L’hémochromatose est une maladie autosomale récessive qui touche une personne sur mille en France, caractérisée par une accumulation du fer dans le foie, le pancréas, le cœur, les articulations et les gonades. Sans traitement, l’hémochromatose est responsable d’une surmortalité liée au risque de survenue de carcinome hépatocellulaire, des autres complications de la cirrhose, des complications du diabète et de cardiomyopathie.

L'hémochromatose liée au gène HFE, forme la plus fréquente, est due à une production hépatique insuffisante d'hepcidine qui entraîne une hyperabsorption du fer alimentaire, une libération rapide du fer par les macrophages recyclant les érythrocytes sénescents et l’accumulation du fer non lié à la transferrine dans les tissus, notamment le foie. Cette affection est traitée par des phlébotomies itératives (« saignées ») afin de ramener la ferritine en deçà de 50-100 ng/ml.

Un essai de phase 2 pour évaluer le rusfertide

Le rusfertide est un mimétique peptidique de l'hepcidine, qui permet donc de piéger le fer dans les macrophages et de diminuer l’absorption du fer alimentaire. Cet essai de phase 2 ouvert, multicentrique, dont l’objectif était d’étudier l’efficacité et l’innocuité du rusfertide dans l’hémochromatose liée à l’HFE, fait ainsi figure de « proof of concept ».

Il a été réalisé dans neuf centres d’Amérique du Nord chez 16 adultes atteints d'hémochromatose liée à l'HFE soumis à un schéma thérapeutique de phlébotomie stable (phase d'entretien) pendant au moins 6 mois avant l’inclusion. Les critères d’inclusion comportaient : au moins 0,25 phlébotomie par mois, ferritine sérique inférieure à 300 ng/mL, hémoglobine supérieure à 11,5 g/dL. Le traitement de 24 semaines était initié dans les 7 jours suivant une phlébotomie par 10 mg de rusfertide SC/semaine ; les doses et les schémas posologiques pouvaient être ajustés pour maintenir le coefficient de saturation de la transferrine (CST) < 40 % et les phlébotomies pouvaient être reprises en cas d’inefficacité.

Une option thérapeutique prometteuse

Le nombre moyen de phlébotomies a été significativement réduit au cours des 24 semaines de traitement par rusfertide (0,06 phlébotomies) par rapport aux 2,31 phlébotomies antérieures p<0,0001). Quinze (94 %) des 16 patients n’ont pas eu de phlébotomie pendant la période de traitement. La concentration intrahépatique moyenne en fer chez 14 patients était de 1,4 mg de fer/gramme de poids sec de foie au moment de l’inclusion vs 1,1 mg de fer/g de poids sec de foie en fin de traitement (p=0,068).

Le CST moyen était de : 45,3 % à l’inclusion, 36,7 % après la phlébotomie prétraitement, 21,8 % 24 h après la première dose de rusfertide, 40,4 % à la fin du traitement, et 32,6 % sur la durée du traitement. Si le fer sérique moyen et la concentration de la transférine étaient peu impactés, la ferritine sérique moyenne a augmenté : 83,3 μg/L, 65,5 μg/L, 62,8 μg/L, 150,0 μg/L et 94,3 μg/L à ces mêmes moments, respectivement.

Douze (75 %) patients ont présenté au moins un effet indésirable (EI) de gravité légère à modérée, le plus fréquent étant une douleur au site d'injection (n=5), à l'exception d'un EI grave, un adénocarcinome pancréatique non lié au traitement.

La phlébotomie est actuellement le traitement de référence pour l'hémochromatose car le déférasirox, chélateur oral du fer, expose à d’importants effets secondaires qui limitent son utilisation. Les saignées comprennent deux phases : une phase d'induction pour épuiser les réserves de fer du corps et une phase d'entretien pour empêcher sa ré-accumulation dans les tissus. Les phlébotomies sont néanmoins considérées par certains malades comme peu pratiques, en raison d’une phobie des aiguilles, d’un mauvais accès veineux, d’une instabilité hémodynamique ou d’une anémie réduisant la qualité de vie, même si elles peuvent être réalisées au domicile.

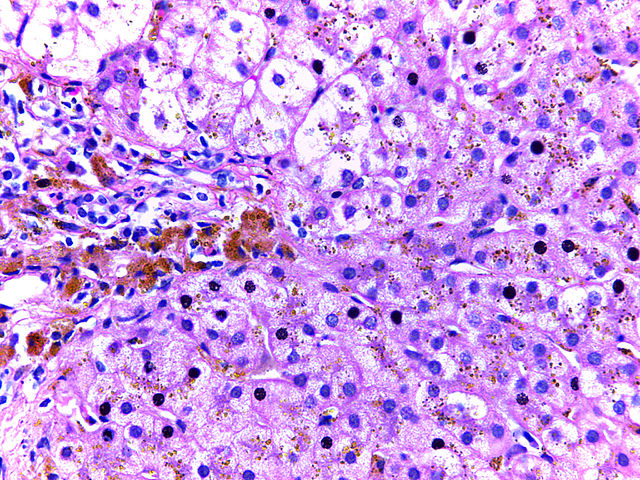

Dans cette étude menée pour répondre au besoin d'une alternative aux phlébotomies, Kowdley et coll. ont constaté que le rusfertide diminuait en toute sécurité les concentrations du fer sérique, du CST et de fer hépatique, et réduisait le nombre de phlébotomie (par rapport à 24 semaines avant l'étude). Les données de l'essai suggèrent que le rusfertide en l'absence de phlébotomie prévient l'augmentation naturelle du CST chez les sujets atteints d'hémochromatose. De plus, les augmentations de la ferritine médiées par le rusfertide suggèrent une redistribution du fer des cellules parenchymateuses vers les macrophages spléniques, un site de stockage du fer relativement plus sûr.

Parmi ces limites de ce travail princeps, on retient le faible nombre de patients, la présence de 7/12 variants homozygotes non Cys282Tyr, la nature exploratoire de l'essai, la possibilité de modifications de dose en fonction des indices de fer et les critères de phlébotomie potentiellement différents avant l'étude et pendant l'étude. De plus, le traitement au rusfertide n’induit pas de perte de fer.

En conclusion, le rusfertide prévient la réaccumulation du fer en l'absence de phlébotomies et pourrait constituer une option thérapeutique viable pour certains patients atteints d'hémochromatose, sans pouvoir actuellement remplacer les phlébotomies d’induction. Des études plus vastes, contrôlées par placebo, et utilisant des données d’IRM hépatospléniques, sont nécessaires pour définir la place de ce mimétique de l’hepcidine dans le traitement de patients sélectionnés atteints d'hémochromatose, et pour caractériser sa sécurité à long terme.

Dr Sylvain Beorchia