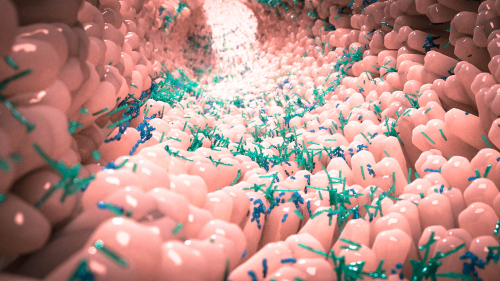

Dans le tube digestif, il existe un microbiote commun à tous

et des différences inter-individuelles selon l’environnement, les

facteurs génétiques, l’alimentation, les médicaments, et en

particulier les traitements antibiotiques… Sa diversité, signe de

bonne santé, s’établit avant 5 ans. Trois phyla sont majeurs dans

l’intestin : Bacteroïdetes, Firmicutes et

Actinobacteria. Le microbiote humain est constitué en

moyenne de 100 000 milliards de microbes, soit 2 kilos chez un

adulte. Il se constitue dès la naissance, au contact de la flore

vaginale en cas d’accouchement par voie basse, et des

microorganismes de l’environnement chez les enfants nés par

césarienne. Le microbiote placentaire est unique, composé de

bactéries commensales non pathogènes, curieusement plus proche du

microbiote de la bouche que de celui du vagin. Le rôle de cette

flore est encore mal connu mais on observe que le microbiote

placentaire est perturbé dans certaines pathologies de la grossesse

(chorioamniotite, rupture prématurée des membranes, menace

d’accouchement prématuré…). De même, on relève plus de vaginoses

bactériennes en cas d’infertilité tubaire et de fausses couches

précoces. Le microbiote uro-génital est très dépendant de

l’imprégnation œstrogénique, donc de la période considérée.

L’utilisation d’antibiotiques en clinique aboutit à une altération

du microbiote (baisse de la diversité, dysbiose…). En cas

d’exposition chronique, aucun retour en arrière du microbiote n’est

possible. De même, il existe une susceptibilité individuelle aux

xénobiotiques (polluants, additifs, pesticides…) qui peut impacter

le microbiote. Or l’appauvrissement du microbiote est très

défavorable puisqu’il pourrait être relié à l’apparition de

maladies « post-modernes », a priori non transmissibles

(maladies auto-immunes, allergies, troubles du spectre

autistique…), comme permettent de l’évoquer plusieurs études

observationnelles et même interventionnelles (probiotiques,

post-biotiques, transfert de microbiote fécal…).

Dr Catherine Azoulay