S’il est une spécialité médicale où les besoins en imagerie

sont énormes, c’est la psychiatrie. De fait, les troubles

psychiatriques représentent un enjeu majeur en santé publique.

L’Organisation Mondiale de la Santé estime qu’à l’échelon

planétaire, plus d’un individu sur huit connaîtra un trouble

psychiatrique au cours de sa vie.

Le diagnostic repose sur des critères cliniques, fonctionnels

et temporels par essence subjectifs. Les critères diagnostiques

sont résumés dans la cinquième et dernière édition du DSM

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de

l’APA (American Psychiatric Association) datant de 2015. Le

diagnostic des maladies psychiatriques est parfois délicat, dans la

mesure où il repose sur l’anamnèse, l’interrogatoire et l’examen

clinique, aucun test biologique et aucune imagerie ne venant

confirmer ou infirmer les hypothèses qui en découlent.

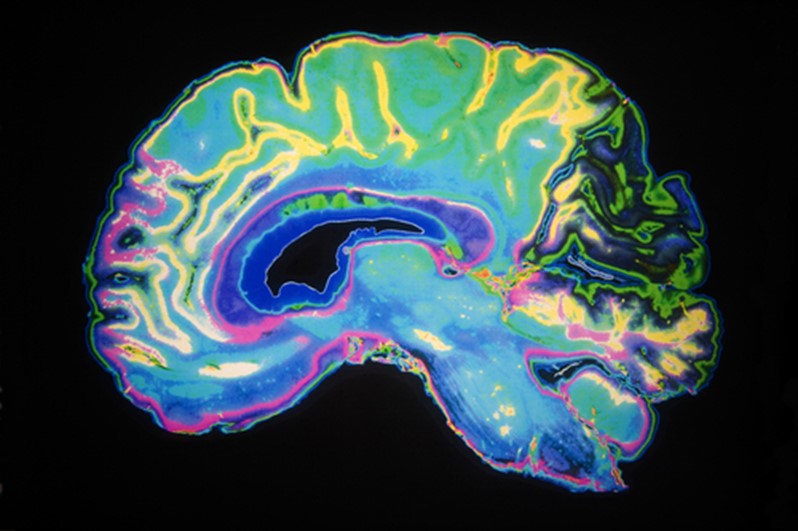

Diagnostic différentiel : l’IRM de routine

De nombreuses pathologies neurologiques organiques notamment

tumorales, auto-immunes, vasculaires, métaboliques, infectieuse,

dégénératives etc. peuvent se révéler par des manifestations

psychiatriques diverses, de sorte qu’il convient de les éliminer en

s’aidant des techniques d’imagerie cérébrale non invasives. A

l’heure actuelle, l’IRM (imagerie par résonance magnétique) est la

technique privilégiée dans l’exploration des troubles

psychiatriques.

Elle permet le diagnostic différentiel dans la majorité des

cas et fournit une image de référence qui sera bien utile dans le

suivi d’une maladie organique le cas échéant. Sa précision

anatomique remarquable permet une étude fine des structures

cérébrales et ses performances diagnostiques la rendent

incontournable dans le bilan initial et le suivi de la plupart des

maladies neuropsychiatriques. C’est d’ores et déjà un apport

considérable qui permet de s’orienter vers une affection

psychiatrique « pure » sans subtratum organique à l’aune des

critères diagnostiques actuels.

Imagerie avancée

Par ailleurs, si cette imagerie est d’une précision anatomique

remarquable, elle est également capable d’offrir une vision

fonctionnelle du cerveau : à ce titre, elle a donné une impulsion

majeure dans la recherche en santé mentale. L’IRM dite

fonctionnelle (IRMf) ouvre des perspectives nouvelles dans la

compréhension des troubles mentaux, tout en facilitant les

innovations thérapeutiques au travers des thérapies guidées par

l’image.

Elle est ainsi appelée à dépasser son rôle actuel d’outil

diagnostique de routine pour s’intégrer progressivement dans une

prise en charge personnalisée des patients à tous les stades de

l’affection psychiatrique. Il est par ailleurs de plus en plus

clair qu’il existe des altérations structurelles et fonctionnelles

cérébrales dans les pathologies psychiatriques.

C’est le domaine de l’imagerie dite avancée qui n’est pas

encore en application en pratique médicale quotidienne. L’analyse

tridimensionnelle du volume cortical sur des séquences pondérées en

T1 a révélé, par exemple, une diminution du volume de la substance

grise du système limbique dans certaines maladies

psychiatriques.

Les analyses volumétriques qui s’appuient de plus en plus sur

des reconstructions automatiques basées sur des algorithmes

d’intelligence artificielle devraient permettre de gagner en

précision dans les années à venir, car les possibilités sont

immenses. La connectivité structurelle peut par ailleurs être

évaluée par la tractographie grâce à l'imagerie du tenseur de

diffusion. A titre d’exemple, l’étude du tractus du faisceau

unciné, reliant l'amygdale aux cortex frontal médial et

orbito-frontal, a révélé une diminution de la fraction

d’anisotropie chez les patients schizophrènes.

La piste de la connectivité fonctionnelle

L’IRMf permet d’analyser les modifications de la connectivité

fonctionnelle cérébrale. Cette technique, introduite en 1990,

repose sur l’analyse des variations temporelles du signal BOLD

(Blood Oxygen Level Dependent) au sein de différentes

régions cérébrales, qui sont tributaires des concentrations locales

de désoxyhémoglobine qui fluctuent au gré de l’activation de la

région cérébrale étudiée.

La technique recueille des séries temporelles de ce signal en

différents points du cerveau et il est ensuite possible de les

corréler entre différentes régions d’intérêt, afin d’évaluer leur

degré de connectivité. Plusieurs études utilisant l’IRMf ont permis

d’objectiver des anomalies de connectivité fonctionnelle

spécifiques à certaines maladies psychiatriques et c’est là un

champ de recherche à la fois vaste et hautement évolutif.

Enfin, l’avènement de l’IRM à ultra-haut champ magnétique (IRM

à 7 Tesla) devrait contribuer à une approche encore plus fine des

mécanismes physiopathologiques des maladies psychiatriques.

L’imagerie avancée est appelée à jouer un rôle croissant dans

l’univers des troubles psychiatriques et ses applications

changeront probablement leur prise en charge dans un avenir qui

n’est pas si lointain.

Dr Philippe Tellier