Des anticorps anti-amyloïdes sont testés pour réduire la charge cérébrale amyloïde-bêta dans la maladie d'Alzheimer. Une équipe a appliqué des ultrasons focalisés lors des perfusions d'aducanumab pour ouvrir temporairement la barrière hémato-encéphalique afin d'améliorer l'élimination de l'amyloïde chez 3 participants.

Les anticorps anti-amyloïde (Aβ) se lient à leur substrat cérébral pour augmenter son élimination et, espère-t’on, améliorer ainsi le pronostic de la maladie d’Alzheimer (MA). La barrière hémato-encéphalique (BHE) freine leur diffusion et limite leur accès à la cible biologique qui leur est assignée. Divers transporteurs ont été utilisés pour la franchir avec un succès relatif, qu’il s’agisse de la transferrine ou des liposomes.

Au sein de cette classe pharmacologique nouvelle qui suscite de grands espoirs dans le traitement de la maladie d’Alzheimer, l’aducanumab occupe une place privilégiée et, le 7 juin 2021, la Food and Drug Administration (FDA) a autorisé sa mise sur le marché étatsunien dans cette indication, alors même que son rapport bénéfice/risque reste largement controversé.

Un protocole innovant

Il n’empêche, cette avancée permet à des équipes d’utiliser cet anticorps monoclonal afin de tenter d’améliorer son efficacité thérapeutique ; une étude pilote publiée dans le premier numéro de l’année du New England Journal of Medicine en témoigne. Son rationnel est simple : des ultrasons focalisés de faible intensité guidés par IRM ouvrent de manière réversible la BHE au niveau d’aires cérébrales choisies, au moment où, chez un patient atteint d’une MA, un anticorps anti-Aβ est administré en perfusion intraveineuse.

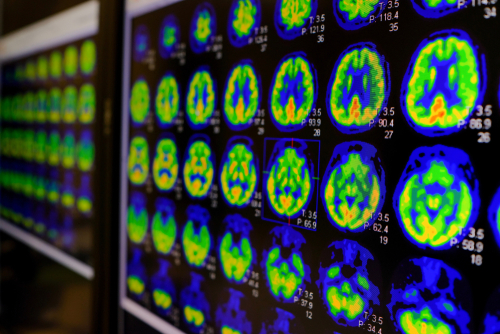

Une telle approche peu invasive devrait en théorie faciliter l’élimination des plaques amyloïdes qui contribuent au moins en partie à la pathogénie de cette maladie neurodégénérative. Une imagerie cérébrale effectuée à l’état basal et au terme du protocole thérapeutique permet de juger de son efficacité biologique, la technique étant la tomographie par émission de positons (TEP) effectuée après injection IV d’un marqueur des plaques Aβ, tel le florbétabène marqué par le fluor 18. Dans le cas présent, la TEP a été couplée à l’IRM qui permet même de visualiser l’ouverture de la BHE grâce à l’injection de gadolinium.

Une preuve de concept

L’étude en question certes prospective, mais ouverte et unicentrique, a porté sur trois patients. Au terme de six mois du protocole thérapeutique, la TEP a mis en évidence une réduction significative de la charge amyloïde (estimée à l’aide du SUVR ou Standardized Uptake Value Ratio) de 32 % au niveau des régions hémisphériques ciblées (comparativement à l’hémisphère controlatéral non exposé aux ultrasons de faible intensité).

Les images qui illustrent l’article sont d’ailleurs convaincantes. Aucun effet indésirable majeur n’a été constaté, des céphalées légères ou modérées sans lendemain survenant dans les suites de l’exposition aux ultrasons. Une agitation transitoire a été notée dans un cas. Des tests cognitifs et ont été réalisés sur une période de 30 à 180 jours après le traitement. Si 2 participants n’ont vu aucun changement neurologique, cognitif, ou comportemental, le 3ème a montré un déclin cognitif (score RBANS) à la dernière visite de sui.

Cette étude pilote apporte surtout une preuve de concept : en ouvrant la BHE régionale grâce à des ultrasons focalisés de faible intensité, guidés par IRM, il semble possible d’augmenter le passage d’un anticorps anti-Aβ, tel l’aducanumab, ce dont témoigne la diminution de la charge amyloïde dans les régions cérébrales ciblées. Quelle est la signification clinique de cet effet biologique élégamment mis en évidence ?

D’autres études sont à l’évidence nécessaires pour préciser ces résultats et estimer le rapport bénéfice/risque à long terme d’un protocole innovant quoiqu’un peu lourd à mettre en œuvre dans la pratique médicale courante. Les applications dans le domaine de la recherche clinique semblent plus évidentes. Il reste au demeurant à confirmer l’intérêt thérapeutique de l’aducanumab qui n’a pas convaincu tout le monde, en dépit de son adoubement par la FDA.

Dr Philippe Tellier