J.-C. DALPHIN, A. GONDOUIN

Service de pneumologie, CHU de Besançon

À l’heure actuelle, l’environnement est « à la mode ».

Il est perçu de manière variable, souvent comme une entité à

protéger, mais aussi parfois comme un monde hostile, incriminé dans

de nombreuses pathologies. Les pneumopathies d’hypersensibilité

(PHS) en font partie et, malgré leur relative rareté, leur

connaissance est indispensable à un diagnostic rapide, car seule la

modification de l’environnement pourra permettre la

guérison.

Les pneumopathies d’hyper-sensibilité (aussi appelées

alvéolites allergiques extrinsèques) sont des pathologies liées à

l’environnement, qu’il soit professionnel ou domestique, et

résultent d’une inhalation répétée d’antigènes responsables,chez un

patient préalablement sensibilisé, d’une réaction inflammatoire

granulomateuse pulmonaire.Les formes les plus connues sont la

maladie du poumon de fermier et la maladie des éleveurs d’oiseaux,

mais de très nombreux antigènes et circonstances d’exposition ont

été identifiés ces dernières années. Cependant,certaines PHS dont

le diagnostic est certain restent parfois sans cause identifiée.Les

critères diagnostiques des PHS ne sont pas standardisés.Plusieurs

propositions d’algorithmes diagnostiques ont été publiées récemment

(1,2), donnant toutes une part importante aux aspects radiologiques

et à la notion d’exposition à un antigène connu pour donner des

PHS, qui est un critère majeur.L’évolution des PHS est très

variable, allant de la guérison complète à des formes graves

fibrosantes ou, moins connues,emphysémateuses. Elle dépend des

antigènes en cause, de la rapidité du diagnostic, de la réalisation

possible et effective d’une éviction antigénique qui est le seul

traitement efficace.

Antigènes en cause et circonstances étiologiques

Les antigènes le plus souvent impliqués dans les PHS sont des

micro-organismes fongiques et bactériens, mais aussi des substances

protéiques animales, et enfin plus rarement des agents

chimiques.

Les bactéries et moisissures

Ce sont des agents fréquemment rencontrés dans les milieux

professionnels : en premier lieu l’agriculture de production

laitière, où le foin moisi est responsable de l’une des PHS les

plus fréquentes, la maladie du poumon de fermier,mais aussi dans de

nombreuses autres professions. Les moisissures sont aussi les

agents rencontrés dans la grande majorité des cas de PHS

domestiques : développement dans des pièces humides, froides,

sombres,dans des logements mal ventilés,ou trop bien isolés, sans

système de renouvellement d’air performant, ou après dégâts des

eaux.

• Les mycobactéries non tuberculeuses (MNT)

Elles ont une place à part :

– Mycobacterium immunogenum est un micro-organisme qui

peut coloniser les huiles de coupes utilisées pour la lubrification

et le refroidissement des métaux sous contrainte thermique, en

particulier dans l’industrie automobile. Leur inhalation est

responsable de la PHS des mécaniciens.

– Mycobacterium avium intracellularese développe

dans les eaux des jacuzzis mal désinfectés et plus rarement dans

les saunas, piscines, sanitaires de complexes hôteliers, douches ou

baignoires individuelles.Cette MNT est responsable du « poumon des

jacuzzis ».

Les substances protéiques animales

Ce sont les antigènes rencontrés essentiellement dans la PHS

la plus fréquente à l’échelle planétaire : PHS aviaire ou poumon

des éleveurs d’oiseaux.Les substances les plus antigéniques

proviennent des colombidés, mais de nombreuses espèces d’oiseaux

domestiques ou sauvages ont été mises encause.Les agents

chimiquesLes isocyanates sont responsables des PHS d’origine

chimique les plus documentées.Une liste d’antigènes et de

circonstances étiologiques est disponible dans un article récent

paru dans l’Encyclopédie

médico-chirugicale-pneumologie(3).

Diagnostic

Clinique

La description clinique des PHS a fait classer celles-ci en 3

stades(4): aigu, subaigu et chronique, mais cette classification

peut prêter à confusion,pouvant faire croire à un continuum entre

ces trois formes, à la gravité de la forme dite« aiguë », pourtant

habituellement bénigne, ou à l’uniformité des formes chroniques,

alors que celles-ci ont une présentation très variable et peuvent

être séquellaires, ou encore actives. Les données de

l’Hypersensitivity Pneumonitis Study(5) ont permis de

proposer une nouvelle classification en deux catégories

intéressante, car elle distingue deux types de PHS pour lesquelles

le mode d’exposition, l’évolution et le pronostic sont différents

:

•Les PHS de type 1 comportent des symptômes systémiques

récidivants (fièvre, frissons,myalgies et arthralgies) et une

radiographie pulmonaire normale. Elles surviennent

préférentiellement chez des sujets exposés aux micro-organismes de

manière importante et intermittente (comme dans le poumon de

fermier), avec une évolution favorable généralement,mais parfois

emphysémateuse.

•Les PHS de type 2 se présentent avec une

symptomatologie d’insuffisance respiratoire(dyspnée, hippocratisme

digital, hypoxie), un syndrome restrictif et une fibrose en

tomodensitométrie thoracique. Elles correspondent à une exposition

chronique à de faibles niveaux d’antigènes (comme dans la PHS

aviaire), avec une évolution fibrosante.

Examens complémentaires

Pour comprendre les images radiologiques et les données

fonctionnelles des PHS, il faut au préalable en connaître les

aspects histologiques.

•Les aspects histologiques

Il existe une triade histopathologique caractéristique des PHS

:

– granulomes : de petite taille, mal organisés, sans nécrose

caséeuse,de localisation centrolobulaire, formés de lymphocytes,

mais aussi de polynucléaires neutrophiles,macrophages, plasmocytes

et mastocytes, accompagnés de cellules géantes ;

– bronchiolite cellulaire : infiltration lymphocytaire et

granulomateuse de la paroi des bronchioles ;– pneumopathie

interstitielle cellulaire, essentiellement lymphocytaire.Dans les

formes chroniques peuvent se voir des lésions de fibrose ou

d’emphysème lié à la constitution d’une fibrose

péri-bronchiolaire.

Ces lésions éclairent bien :

•Les aspects radiologiques

– les granulomes inflammatoires, centrolobulaires, malformés,

sont visibles en tomodensitométrie thoracique sous l’aspect de

nodules flous de localisation centrolobulaire(figure 1) ;

– la compression des bronchioles par les granulomes expliquent

le trappage de l’air dans les alvéoles, qui est parfois seulement

visible en expiration, les coupes expiratoires étant essentielles

au diagnostic de PHS. Ce trappage expiratoire donne un aspect « en

mosaïque » (figure 2, a et b);

– enfin, les cellules inflammatoires présentes dans les

alvéoles sont responsables de l’aspect « en verre dépoli », qui est

irrégulier, avec un aspect souvent en « carte de géographie »

(figure 3).

Dans les cas de PHS évoluées,on peut voir de véritables formes

chroniques emphysémateuses, où les phénomènes de compression et de

fibrose bronchiolaire ont prédominé, essentiellement dans les

formes d’étiologie microbienne comme le poumon de fermier et les

PHS domestiques liées aux moisissures (figure 4).

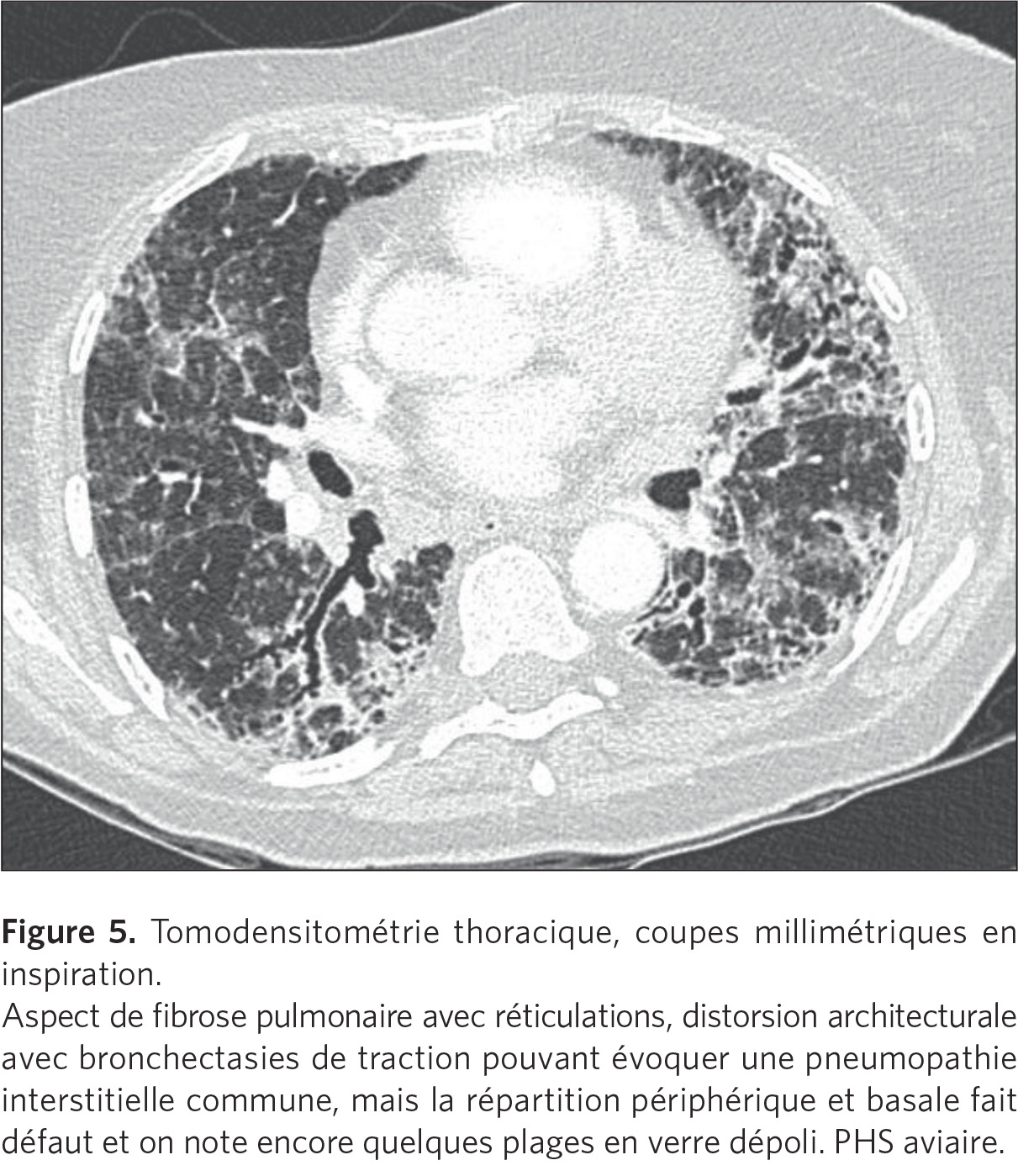

Mais on peut aussi voir des lésions de fibrose évoluées, où ce

sont les phénomènes de fibrose interstitielle qui se sont

développés, notamment dans les formes d’origine aviaire (figure

5).

Ces formes chroniques sont difficiles à reconnaître et peuvent

prendre le masque d’autres pathologies, comme la fibrose pulmonaire

idiopathique. Dans ces cas, il faut être très attentif aux signes

associés à la fibrose, qui peuvent être peu nombreux :quelques

granulomes, quelques images de trappage aérique, et à la

répartition des signes de fibrose qui sont plus situés dans les

champs supérieurs et moyens.

•Les aspects fonctionnels

– trouble ventilatoire restrictif,inconstant et hypoxie, de

repos ou apparaissant seulement à l’effort ;

– trouble ventilatoire obstructif distal fréquemment rencontré

et lié à l’atteinte bronchiolaire ;

– diffusion de l’oxyde de carbone (DLCO) abaissée. À noter

que, si les anomalies des volumes et des débits sont le plus

souvent réversibles en quelques jours ou quelques semaines en cas

d’éviction complète de l’antigène en cause, la DLCO reste altérée

jusqu’à 1 an après le diagnostic,ce qui en fait un examen de valeur

lorsque le patient est vu avec retard.

Les données du lavage bronchoalvéolaire (LBA)(6)

•Hypercellularité, avec hyperlymphocytose (> 30 % chez les

non-fumeurs, > 20 % chez le fumeur), dont l’absence élimine le

diagnostic de PHS.

•Les autres cellules inflammatoires constituant le

granulome(polynucléaires neutrophiles,mastocytes, plasmocytes,

macrophages spumeux) peuvent aussi être mises en évidence et cette

formule panachée est très évocatrice d’une PHS en particulier

lorsque le lavage est fait en période aiguë.

Les précipitines

Ces anticorps précipitants dirigés contre les antigènes

responsables des PHS permettent de confirmer une sensibilisation

repérée par l’interrogatoire.Il existe des panels prédéfinis en

fonction du type de PHS suspectée (précipitines « du poumon de

fermier » ou « des éleveurs d’oiseaux »). Mais l’identification de

la cause nécessite parfois un interrogatoire policier, voire une

visite au domicile du patient ou sur son lieu de travail pour faire

des prélèvements de surface ou aériques afin d’identifier une

source antigénique et confirmer la sensibilisation du patient par

des précipitines dirigées contre les allergènes ainsi mis en

évidence (précipitines « à la carte »). Il faut garder à l’esprit

que « sensibilisation » n’est pas synonyme de PHS. Certaines

personnes peuvent avoir des précipitines témoignant de

l’exposition, sans que cela induise une pathologie.

Traitement

L’éviction de l’antigène dans l’environnement du patient est

le traitement de référence. Il faut être intransigeant sur cette

éviction dans les formes domestiques, et professionnelles où le

reclassement est possible(patients salariés). Dans certains cas

(exploitants agricoles non salariés qui ne peuvent se reconvertir

complètement pour des raisons économiques), on peut conseiller des

mesures de prévention individuelles et collectives (port de

masque,réaménagement des conditions de travail, etc.) qui ont fait

la preuve de leur efficacité avec possibilité de la poursuite de

l’activité professionnelle sans risque respiratoire majeur pour les

formes de type 1 sans fibrose.On peut proposer, dans les formes de

présentation aiguë et grave, une corticothérapie par voie

systémique sur quelques semaines qui permet une amélioration plus

rapide initialement, mais dont les effets ne sont pas significatifs

sur la fonction respiratoire à long terme. Par ailleurs, cette

corticothérapie ne doit pas, par l’amélioration qu’elle

induit,donner le sentiment d’une fausse sécurité et faire négliger

les mesures d’éviction.

Aspects médicolégaux

Les PHS sont citées dans les tableaux 47, 62 et 66 bis du

régime général, et 45 B, C, D du régime agricole. Il faut noter que

ces tableaux sont imparfaits, ne sont pas toujours conformes, pour

certains, aux données scientifiques actuelles (ne mentionnant pas

par exemple l’imagerie thoracique), n’indiquent pas les formes

chroniques emphysémateuses et contiennent une liste limitative de

travaux en cause, alors que la liste des antigènes ne cesse

s’allonger. Cependant, dans les formes non prises en compte dans

ces tableaux, la reconnaissance reste possible dans le système

complémentaire (Comité régional de reconnaissance des maladies

professionnelles).