Un gouvernement tiraillé

Cet avis n’a cependant pas pu être éternellement repoussé et a finalement été publié l’automne dernier : les sages soutiennent majoritairement (mais pas unanimement) l’accès des femmes homosexuelles et des femmes célibataires à la PMA. Emmanuel Macron qui, s’inscrivant dans la lignée de ses prédécesseurs, avait indiqué pendant sa campagne qu’il suivrait l’avis du CCNE semble donc destiné à accomplir ce que son ancienne équipe avait redouté de mettre en œuvre. Mais si pour certains membres du gouvernement, la loi est déjà faite (le secrétaire d’Etat aux droits des femmes, Marlène Schiappa a pu révéler un certain empressement sur le sujet avant de se corriger), des difficultés multiples pourraient une nouvelle fois faire obstacle à ce projet. D’abord, au sein même de l’équipe gouvernementale, des voix dissidentes se font entendre, même si elles sont volontairement atténuées. Ainsi, Jacqueline Gourault secrétaire d’État auprès du ministère de l’Intérieur a eu toutes les peines du monde dimanche sur France 3 à dissimuler son embarras quand elle fut interrogée sur cette réforme. L’ancien sénateur Modem (Loir-et-Cher) n’avait en effet pas caché au moment du débat autour du mariage pour tous sa franche hostilité à l’idée d’un élargissement de la PMA, notamment parce qu’elle redoutait qu’elle implique inévitablement l’autorisation de la gestation pour autrui.Débats passionnels

Outre les freins au sein du gouvernement, on constate de fortes tensions au sein de la société autour de ce sujet. Les débats organisés localement dans le cadre des États généraux de la bioéthique montrent en effet combien la question reste passionnelle. Suscitant toujours une affluence bien plus marquée que les autres discussions, ces réunions tournent systématiquement à l’affrontement entre des militants souvent proches de la Manif pour tous et des associations de défense des homosexuels. Dans ce contexte, les paroles constructives ont bien du mal à se faire entendre. A Nantes, le journaliste Antony Torzec qui animait la semaine dernière un débat organisé par l’Agence régionale de Santé (ARS) a ainsi expliqué en vain les règles du jeu quand il a énoncé : « L’objectif est le recueil de toutes les paroles. Nous ne sommes ni dans un spectacle, ni dans une tribune, mais dans un forum où chacun peut s’exprimer ». Cela n’a pas empêché les manifestations d’impatience, trépignements et autres invectives. Alors que ce type de mouvements s’observent dans la majorité des réunions organisées sur le sujet, on peut redouter que l’examen d’un texte de loi ne se déroule pas dans une parfaite sérénité.Décalage entre les professionnels de santé et le reste de l’opinion

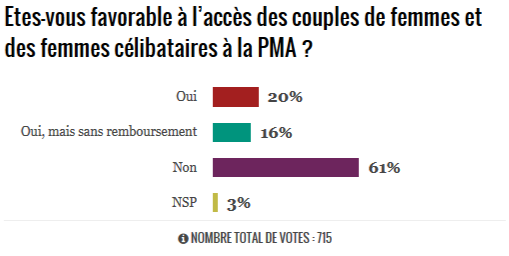

Et ce d’autant plus que s’ajoute à ce climat, la persistance de l’opposition des professionnels de santé à l’accès des couples de femmes à la PMA comme l’a mis en évidence un sondage réalisé sur notre site du 23 janvier au 10 février. La majorité de nos lecteurs (61 % sur 717 votants) se déclarent en effet défavorables à l’accès des couples de femmes et des femmes célibataires à la PMA. On constate que cette opposition ne peut pas être mue par la réticence à l’idée d’une prise en charge par la collectivité, puisqu’une distinction dans ce sens était prévue par notre sondage. Cette dimension ne semble en réalité pas un critère fortement clivant puisque seuls 16 % des professionnels de santé ont indiqué être favorables à la PMA pour toutes mais sans remboursement. L’adhésion sans restriction à une telle mesure ne concerne que 20 % des praticiens ayant répondu à notre sondage. Si à l’instar des Français, les praticiens connaissent une évolution tendant vers une plus grande acceptation (un sondage réalisé en 2012 dans nos colonnes avait mis en évidence une opposition partagée par 74 % des professionnels, qui il est vrai ne pouvaient indiquer lorsqu’ils étaient d’abord hostiles à l’idée de prise en charge), ils se différencient clairement du reste de l’opinion par le maintien d'un rejet majoritaire. En effet, un sondage conduit par BVA pour l’Obs au début du mois de mars révélait que près de six Français sur dix considèrent que la PMA devrait être accessible aux couples de femmes.

Sondage réalisé sur JIM du 23 janvier au 11 février 2018

Plus on est concerné, moins on est hostile…

La réticence plus marquée des praticiens peut-elle s’expliquer par leurs observations professionnelles quotidiennes ? L’analyse des résultats des spécialités les plus concernées ne conduit pas nécessairement à une telle lecture. Ainsi, on constate chez les gynécologues des avis bien plus partagés : 36 % de ces praticiens sont défavorables à l’accès des couples de femmes à la PMA. Ils sont par ailleurs 30 % à se montrer en accord avec la mesure et 30 % à n’être réticents qu’à la question du remboursement. De tels résultats pourraient montrer ici l’influence jouée par la confrontation avec des femmes en attente d’une telle évolution sur l’opinion des médecins. Par ailleurs, on constate que chez les praticiens qui connaissent le mieux les difficultés d’accès à la PMA en général, la question des moyens (à travers celle de la prise en charge) est plus prégnante. Si l’on se penche sur l’opinion des pédiatres, si là encore l’hostilité est majoritaire (49 %), elle est également moins fortement prononcée, ce qui suggère que ces spécialistes, malgré leur bonne connaissance du développement de l’enfant, n’ont pas une plus forte appréhension que les autres des conséquences potentielles de l’homoparentalité sur les plus jeunes. Enfin, la position des psychiatres est également intéressante. Chez ces praticiens qui pourraient être les plus sensibles aux hypothèses concernant les dangers de l’effacement de la figure du père, on ne constate pas non plus la plus forte proportion de rejet : 46 % disent clairement non à l’idée de l’élargissement de l’accès à la PMA. Ces différents résultats semblent ainsi dresser le portrait d’une hostilité plus idéologique, éloignée des considérations pratiques (tel par exemple celles s’inquiétant des conséquences de l’ouverture de l’accès à la PMA sur la prise en charge des couples hétérosexuels).Reste à savoir dans quelle mesure cette position des professionnels pourrait avoir un impact sur les résultats du débat à venir.

Aurélie Haroche